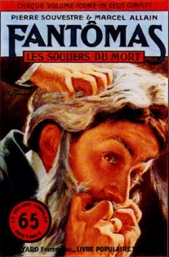

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца) читать книгу онлайн

продолжение серии книг про Фантомаса

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Eh bien ? interrogea Brigitte, qui pâlissait légèrement.

— Eh bien ? hurla Jacques Faramont, comprends donc l’homme qui a disparu, l’homme que l’on croit assassiné, habitait 22, rue Richer, et il s’appelle Baraban.

— Ça n’est pas possible.

— Comme je te dis. Tu comprends maintenant pourquoi je suis ému, pourquoi j’ai peur ?

— Mais je n’ai rien fait, voilà plus de trois mois que je ne l’ai pas vu ce Baraban. J’étais sa bonne et voilà tout. Jamais je n’ai couché avec…

— La clé, la clé !

Brigitte se laissa tomber dans un fauteuil.

— Eh bien, quoi ? La clé ?

— On en parle dans les journaux, fit le jeune avocat, et l’on recherche activement la personne qui avait emporté cette clé, et dont on suppose qu’elle s’est servie. Mon Dieu ! Mon Dieu, Brigitte, que va-t-il arriver ? Songe donc, la nuit du crime, c’est la nuit où tu as découché !

10 – LA MALLE VERTE

— Je n’aime pas la vie tranquille. Pas plus que l’existence casanière. Ça, c’est couru, vendu, pesé. Tout le monde le sait. Moi le premier. Et cependant, on ne me ferait pas quitter mon domicile en ce moment pour tout l’or du monde. Vraiment, il s’y passe trop de choses et l’on pourrait me donner vingt francs de l’heure que je ne mettrais pas les pieds dehors.

C’était Fandor qui monologuait ainsi. Le journaliste, toutefois, en dépit de sa déclaration, ne demeurait pas immobile dans son appartement. Si, contrairement à ses habitudes, il n’était pas sorti de sa maison depuis la veille, à coup sûr, il ne vivait pas chez lui. Fandor semblait s’être installé, pour ainsi dire, à poste fixe sur le palier de son étage.

Sur ce palier, Fandor, en effet, était comme il le disait, aux premières loges pour suivre les péripéties de ce qu’on appelait déjà « l’Affaire Baraban ».

Juve était parti la veille, brusquement, pour aller à Vernon interroger le présumé coupable et les époux Ricard. Fandor savait que son ami ne reviendrait à Paris que tard dans la soirée. Il estimait que son devoir était, en l’attendant, de se documenter le mieux possible.

Fandor, qui était entré dans sa chambre à coucher, la quitta soudain pour courir une fois de plus sur le palier, attiré par le bruit d’une discussion. Il se pencha sur la rampe, écouta.

À l’étage en dessous, où se trouvait l’appartement de M. Baraban, quelqu’un parlementait avec la concierge.

— C’est inimaginable, disait cette personne à la voix masculine et aux intonations coléreuses, c’est inimaginable que je ne puisse pas pénétrer dans cet appartement. Si on ne me laisse pas faire, je me demande qui sera mieux qualifié que moi pour y entrer.

Voix de l’excellente concierge de Fandor :

— Ma foi, Monsieur Ricard, je ne demanderais pas mieux. J’ai reçu les ordres les plus formels de la police. Il paraît qu’on ne plaisante pas dans ces sortes d’affaires. Interdiction absolue de laisser entrer personne. D’abord, il y a les scellés, à ce qu’on raconte.

— Mais, s’écriait le visiteur, qui insistait, il me semble qu’on pourrait tout de même faire une exception pour moi qui suis le neveu du mort.

— Monsieur, on ne me laisse pas entrer, moi, la concierge de la maison.

Mais, soudain, Fandor eut une idée :

— C’est Ricard, songeait-il, c’est le neveu du défunt. Comment se fait-il qu’il soit à Paris ?

Le journaliste descendit quelques marches. Une grande curiosité lui était venue soudain. Il voulait voir la tête de cet homme, et peut-être aussi, engager la conversation avec lui. Du milieu de l’escalier, Fandor l’aperçut et le considéra quelques instants, sans que M. Ricard s’en doutât. M. Ricard, à ce moment, griffonnait nerveusement quelques lignes au crayon sur une carte de visite qu’il remettait ensuite à la concierge.

— Vous leur direz, à ces gens de la police, que je suis venu et qu’on ne m’a pas même permis d’aller me recueillir dans l’appartement de mon pauvre oncle. Vous les préviendrez que ça leur coûtera cher. De quel droit, maintenant, empêche-t-on la famille de venir embrasser un parent décédé, surtout un parent aussi intime que notre pauvre oncle Baraban ?

— Mais, protesta la concierge stupéfaite, vous savez bien, monsieur Ricard, que feu Monsieur votre oncle n’est pas là, puisque son cadavre a disparu.

— Peu importe, il aurait pu y être !

— Oh, oh, pensa Fandor, qui souriait en entendant le personnage répondre sans se démonter les choses les plus inattendues, voilà un gaillard qui me plaît. Il faut que je fasse plus ample connaissance avec lui.

Fandor descendit encore quelques marches, s’approcha des deux interlocuteurs :

— Monsieur Ricard ? interrogea-t-il aimablement, affectant un air très respectueux.

— C’est moi-même, courtier en vins. Toujours en voyage par monts et par vaux et domicilié à Vernon (Eure), neveu par sa femme de la victime. Que désirez-vous ?

— Mon Dieu, je veux tout d’abord, monsieur, vous présenter mes plus sincères condoléances, et ensuite vous demander quelques renseignements.

— À quel titre, monsieur ?

— Voilà, poursuivit Fandor, que l’attitude désagréable de Fernand Ricard ne démontait pas. Je suis journaliste, Jérôme Fandor, pour vous servir, rédacteur à La Capitale, et je voudrais bien vous interviewer.

— Ah, ah ! J’ai souvent lu de vos articles et vos aventures me sont connues, monsieur Jérôme Fandor. Voulez-vous que nous descendions au café ? Nous prendrons quelque chose ?

— Au café ? Non, montons plutôt. J’habite au-dessus, nous serons plus à l’aise pour causer.

— Croyez-vous, comme ces gens de la police sont extraordinaires ! Voilà qu’on m’empêche d’entrer dans l’appartement de mon oncle.

— Ils n’en font jamais d’autres.

Cependant, il avait refermé la porte derrière son hôte et le faisait s’installer dans son petit salon.

— C’est gentil chez vous, observa Fernand Ricard. Vous vivez seul, là-dedans ?

— Mon Dieu, oui.

— Et vos repas ? Où prenez-vous vos repas ?

— Ma foi, ça dépend… au restaurant… chez des amis.

— Vous ne mangez jamais chez vous ?

— Jamais, c’est beaucoup dire, quelquefois… Mais pourquoi ces questions ?

— Parbleu, parce que, si vous aviez eu une maison montée, je vous aurais placé du vin. Une occasion excellente en ce moment. Cent douze francs la barrique. Rendu franco en cave. Quelque chose de merveilleux. Enfin, ce n’est pas de cela dont il s’agit pour le moment.

— En effet, dit Fandor, revenons-en à l’oncle Baraban.

— Ah le pauvre homme ! Croyez-vous, tout de même, que c’est malheureux. Un si brave type ! Se faire assassiner comme ça ! C’est épouvantable. J’étais à Londres, en train de traiter une grosse affaire de Bordeaux, lorsque j’ai appris ce malheur. Vous pensez si j’ai sauté !

— Je comprends.

— Sauté en l’air d’abord, car j’étais surpris, et sauté dans le train aussitôt ensuite, pour arriver le plus vite possible à Paris. J’ai passé par Douvres, Calais. Le temps de manger un morceau à la gare et je suis tombé ici. Ah, comment m’a-t-on reçu. Un chien dans un « bowling », mon cher monsieur. Il faut vous dire que j’avais d’abord été à la Sûreté pour avoir des renseignements. Personne. Pas de M. Havard. Pas même de Juve. J’arrive ici, personne encore. L’appartement bouclé. Enfin, heureusement que je vous trouve. Ça me permet de m’asseoir et de vider mon sac. D’ailleurs je ne resterai pas longtemps, il faut que j’aille retrouver ma femme d’urgence. Vous pensez dans quel état elle doit être, la malheureuse.

— Je m’en doute. Enfin, peut-être qu’elle va pouvoir fournir quelques renseignements qui permettront à la justice de faire la lumière sur ce singulier événement.

Ricard changea de couleur :

— Qu’est-ce que vous dites ? interrogea-t-il, ma femme va parler à la justice ?

Fandor souriait. Il tira sa montre :

— Trois heures, dit-il. Selon toute probabilité, M me Ricard est actuellement en tête à tête avec mon ami Juve, tout comme je suis en tête à tête avec vous, Monsieur Ricard.