Группа продленного дня

Группа продленного дня читать книгу онлайн

Эпиграф: * "Скажи, Саша, стоят ли все твои муки по жизни такой мучительно блестящей литературы? Не ранят ли тебя самого клинки твоих отточенных фраз?"

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Метров за сто от школы дощатый тротуар кончился, и под ногами зачавкала шоколадного оттенка грязь. Левый сапог в последнее время стал протекать, и потому левый носок приходилось отстирывать дольше правого. Встречные бабы нехотя перебрасывались вялыми ритуальными словами: Бог-от, видать, Верку Васиху наказыват, давно ли мужика схоронила, а пацан-от только вчера из армии, надо же…

Шаламов миновал Школьную и повернул на свою, Полевую. С названиями улиц здесь не особо мудрили: Верхняя, Нижняя, Бригадная, Совхозная, Ударная, Механизаторов и Полевая, в конце которой стоял четырехквартирный дом №16, слепленный из бетонных блоков, его дом. На заднем дворе возвышался деревянный нужник, честь по чести поделенный на четыре кабинки, а за нужником действительно начиналось поле, топкое и голое.

Суббота обязывала развлечься; сухой закон, объявленный на время уборочной, препятствовал единственному доступному развлечению. Можно было пойти в сельмаг, где Тонька Андрощук нелегально отпускала водку по семь рублей вместо пяти тридцати, но для этого надо было штурмовать укрепрайон, обнесенный штабелем окаменелых батонов, стеной просроченных консервов и еще более высокой стеной стервозного андрощучьего превосходства. Шаламов переоделся в спортивный костюм, сунул ноги в сапоги и вышел на улицу, скрывая трехлитровый алюминиевый бидон под армейской плащ-палаткой: меньше разговоров, что учитель обратно к бабе Нюре таскался. Понесли ботинки Митю, усмехнулся он сам себе.

Пространство вокруг бабы Нюры густо заросло плесневелыми хлебными корками, мумиями замусоленных самокруток и засаленным тряпьем. Эскадрильи глянцевых сине-зеленых мух пикировали на помойное ведро. На стене, оклеенной газетами кукурузных времен, прописалась «Неизвестная» Крамского. Табачная и печная копоть превратила ее в мулатку.

В победном сорок пятом пятнадцатилетняя Анна Путилова огребла червонец за полкило овса, украденного с голодухи. Двадцать лет спустя она, до черноты обожженная азиатским солнцем, изведавшая и ебучую зону, и сраную волю, отодрала доски с окон родительской избы. Ради пропитания баба Нюра по утрам мыла полы в совхозном АБК, а в остальное время суток плутала в лабиринтах собственной памяти, среди теней прошлого, где пьяный кураж возносил ее, гумозную шалашню, до воровайки голубых кровей, и она, духарная красючка, лепила скок за скоком, хавала строго в ресторанах, а шворилась исключительно с фармазонами и марвихерами.

Она приветстовала Шаламова: хули, Укроп Помидорыч, за гомырой? ломай пресс, а тут Славка Андрощук заходил, сука в перьях, штрафануть грозил, – я, мол, ему всю деревню споила, да ты, в натуре, разуй шнифты, гражданин начальник, гомыры на кажной ховире по фанычу, а штрафовать будешь свою Тоньку, мандавошь подретузную, она государству должна до хуя и больше. Шаламов, морщась от нестерпимой вони, взял потяжелевший бидон, бросил на стол трешницу и сказал: ты б хоть парашу вынесла, что ли. Баба Нюра поперхнулась махорочным дымом: да вы чё, с мусором по сламе базарите?

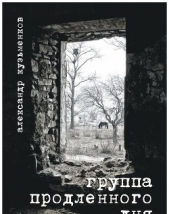

Шаламов чувствовал странное родство между собой и этой уквашенной почуханкой. Он был такой же – всем чужой, отгороженный враждебной отрешенностью, избыточной для двадцати четырех лет. Прежняя жизнь оставила в нем ощущение невсамделишного детсадовского веселья. Теперь обломки бутафории валялись у него под ногами, дымный ветер носил по воздуху клочья декораций, а глаза всюду натыкались на кирпичное крошево, обугленные доски, зазубренный металл и оголенные ребра арматуры. Здесь нельзя было выжить, но здесь нужно было жить. Он наугад брел среди руин, намертво завороженный увиденным, и не знал, увидит ли когда-нибудь что-то еще.

Кончилось то, чего должно было хватить на весь век – живопись, и это было страшнее всего остального. Чтобы перенести на бумагу ужас хаоса и разрушения, требовалась нездешняя сила Мунка или Дикса. Она приходила лишь во сне, и тогда его краски полыхали гневом, сочились говном и сукровицей, но наяву все оборачивалось паскудным шаржем, и Шаламов существовал в горьком и неприкаянном безразличии, стряхивая с себя дни, как засохшую грязь. А что еще ему оставалось.

Сельская мода приходила ниоткуда и уходила в никуда. Этой осенью девки называли друг друга дурацким словом «ляха», пацаны оборачивали зубы конфетной фольгой, и все, независимо от пола, шили в райцентре клетчатый клеш от бедра. Фольга у Юрки Зудова была козырная, от «Птичьего молока» – золотистая, в тисненых звездочках, а клетчатого клеша не было, потому что родаки жопились на деньги, и он приплелся на танцы в синих штанах от школьной формы, распятый на кресте собственного убожества.

В одном углу клуба мужики вдумчиво гоняли по столу бильярдные шары; разлохмаченный конец кия был упрятан в латунную гильзу двенадцатого калибра. В другом углу Сашка Эккерман протирал одеколоном магнитофонную головку, и вокруг него толкались девки, и среди них была Наташка Андрощук.

У Наташки тоже не было клетчатых штанов. Она вечно поворачивалась к миру задницей, чтобы все оценили скрипичные, как по лекалу, линии ее фигуры, округлость точеных ягодиц, упакованных в туго натянутую джинсу, клепки, строчку в виде буквы «м» и орла, растопырившего крылья во всю лайбу. Под черной водолазкой угадывалась застежка лифчика, и Юрка вспомнил, как Наташка на перемене выебывалась: да, мадэ ин Франсэ, совсем прозрачный, да, на косточках, та-акой, блин, угарный, «Коринна» называется, пошли в туалет, ляха, покажу.

Юрка остановился в двух шагах от нее и позвал: слышь, Наташа… Наталья Вячеславовна, и почаще, бросила она через плечо. Он повторил: Наташа, ну пожалуйста. Я, блин, шестнадцать лет Наташа, чё надо? Поговорить, попросил он. Они отошли в сторону, но тут Сашка Эккерман кончил свою подлую работу, зацокали копытцами первые такты «Hands Up», и девки крикнули: ляха, да вяжи ты с ним, пошли танцевать – «Хенза»! Она сказала: короче, сблевыш, ты заманал в сардельку, тут без сопливых скользко, короче, пошел ты знаешь куда? Он вспомнил квадратные плечи милицейского курсанта, нависшие над Наташкой, и, ошеломленный страшной догадкой, пробормотал: ты лучше знаешь, раз там побывала. Пощечина оказалась звонкой и болезненной.

Юрка, не зная, куда себя девать, потолкался возле зеленого стола, послушал серьезный мужской разговор. Чё, братан, бортанула лярва крашеная, сказал Валерка, с ними не так надо, им душевность до пизды. Не ссы, наверстаешь, сказал Серега, не бери в голову. Бери в рот, заключил Мишка, и все довольно заржали.

Он волочил бетонные ноги по деревянному тротуару, повторяя про себя: с-ними-не-так-надо, с-ними-не-так-надо. Чужая, извне пришедшая воля скрутила его тело в неподатливый узел и наполнила вены бешенством, – не обжигающим и скороспелым, а холодным и тягучим, которое вдесятеро страшнее.

Родаки ушли в Михеевку, на день рождения к тетке Рае. Звали с собой и Оксанку, но она отказалась, наизусть зная, как бухой дядька сверзится под стол, как тетка с дробным смешком будет отдирать от себя назойливые папкины ладони, а мамка сосредоточенно уставится в пустую тарелку. Юрка, козел, нет чтоб помочь, весь вечер возюкал утюгом по штанинам, а потом поперся в клуб, но она и без него управилась по хозяйству, всласть попарилась в бане и теперь изучала свое лицо в зеркале. Оксанка, все еще погруженная в теплое и влажное блаженство, терпко пропахшее пихтой, ничего не слышала, кроме самой себя: титьки обязательно вырастут, вон уже и соски побаливают, и волоски уже вылазят, где полагается, значит, совсем скоро, а то стремно, все девки как девки, у нее одной ни сиськи, ни письки, и жопа с кулачок, хоть в августе тринадцать стукнуло. Она потянула ворот халата вниз: а вырез сделаю вот тако-ой…

В волнах скверной амальгамы отразилось неожиданно плоское лицо брата. Юрка не просил жрать, не обзывался, – просто стоял и молчал. Оксанка повернулась к нему: ты чё? – но увидела его глаза, тусклые и мертвые, как пыльное бутылочное стекло, увидела рот, переломленный непонятной мукой, и все поняла и приняла как неизбежность, и застыла, насквозь пропитавшись предчувствием режущей боли и липкого, поганого срама.