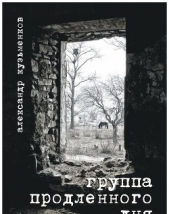

Группа продленного дня

Группа продленного дня читать книгу онлайн

Эпиграф: * "Скажи, Саша, стоят ли все твои муки по жизни такой мучительно блестящей литературы? Не ранят ли тебя самого клинки твоих отточенных фраз?"

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

С верхней площадки доносился тонкий и надсадный кошачий плач. Кравцов поднялся этажом выше: возле мусоропровода самозабвенно тосковал черный, чуть больше ладони, котенок. Пойдем ко мне, предложил Кравцов, присев на корточки, у меня молоко есть, а ты пацан или девка? ну девка, так девка.

От молока кошка отказалась, мытьем осталась недовольна и несколько раз пыталась выбраться из ванны, цепляясь за скользкие эмалевые края растопыренными лапами. Кравцов вытер ее полотенцем, и теперь она, мокрая и взъерошенная, прихорашивалась на полированном журнальном столе, напоминая вздыбленный ирокез на бритой башке панка. В замке кратко проскрежетал ключ: вернулась жена и тут же уперлась недовольным взглядом в кошку. Это еще что такое? В подъезде подобрал, объяснил Кравцов, пропадет ведь. У тебя что, прикол такой – всякую дрянь подбирать? давай и я начну, куда потом побежим, а ты что вообще так рано? Я с работы уволился, сказал Кравцов. Жена опустилась на край тахты: это шутка такая? Какая шутка, говорю же, – уволился. Жена помолчала, собирая воедино разрозненные попреки, и мгновение спустя на Кравцова обрушился камнепад визгливых проклятий: у тебя крыша поехала, мудак, и так живем от получки до получки, шмотку купить не на что, ты что завтра жрать думаешь, хуеплет сраный? Кошка, перепуганная надорванным речитативом, шарахнулась под стол. Я вообще-то пособие получил за три месяца, сказал Кравцов. Да пошел ты в жопу со своим пособием, ни украсть, ни покараулить, пиздюк ебаный, мне двадцать семь лет, я из-за тебя ребенка родить не могу, с голоду подохнет, ты мне кошку вместо ребенка приволок, – кошку, блядь! Жена сорвалась с места и, не прекращая причитать, кинулась к шифоньеру: пиздец, хватит с меня, я жить хочу, ты меня достал на хер. Ты куда собралась, спросил Кравцов. А тебя, козла, не ебет, ответила жена, приминая в сумке непокорный ворох тряпья. Как знаешь, сказал Кравцов.

Дверь хлопнула, Кравцов и кошка остались вдвоем в притихшей квартире. Он снял телефонную трубку: здравствуйте, Андрей, а подскажите какое-нибудь японское женское имя, чтоб для кошки подошло. Н-ну, скажем… Мурасаки, ответил Кабанов. Нет, не нравится, больно уж на Мурку похоже. Мурка, Маруся Климова, рассмеялся в трубку Кабанов, а если Миёси? Уже лучше, большое спасибо, сказал Кравцов.

Он вынул из кармана бумажник, набитый пятисотками, и зачем-то пересчитал купюры: их было сорок, итого двадцать тысяч. На жизнь должно хватить. На очень недолгую жизнь.

Ватанабэ склонился над чистым листом бумаги, начертил кистью несколько знаков, но тут же вымарал.

– Ты пишешь письмо? – раздался сзади голос Мокурая.

– Я хотел бы сложить стихи.

– Прощальные? Все еще хочешь выпустить себе кишки?

– Нет. Стихи о павших при Нагасино.

Мокурай одобрительно хмыкнул:

– Я был худшего мнения о нынешних самураях. Думал, если они в чем и смыслят, то лишь в «Биншу» , и нет среди них второго Таданори .

– Наш покойный господин поощрял книжные занятия. Ученость для человека, говорил он, что листья и ветви для дерева.

– Так что же твои стихи?

– Ничего не выходит. Жаль, но я не Таданори.

– И в чем же помеха?

– Мне не написать лучше Сайгё :

Сердце в себе умертвил.

Подружилась рука с «ледяным клинком».

Или он – единственный свет?

Озаряет поле сраженья

Месяц – туго натянутый лук .

– Как ты поступал со своими врагами? – спросил Мокурай после недолгого молчания.

– Убивал, иначе они убили бы меня, – пожал плечами Ватанабэ. – И что же?

– Так убей Сайгё, раз он тебе мешает, но прежде убей Ватанабэ Рантая, – пока они вдвоем не прикончили тебя.

– Простите, я не понимаю.

– Не думай, что я сам себя понимаю, – усмехнулся Мокурай.

Кравцова обступили странные, пустынные дни и ночи, наполненные бессонницей, хотя соседский приемник, начиненный разнокалиберной попсой, вежливо умолкал еще до полуночи. Вечерами Кравцов подолгу и трудно соскальзывал в дремоту, тихо и счастливо теряя самого себя, но непрочное, паутинное полузабытье в одночасье рвалось, и он распахивал глаза, наткнувшись всем телом на внезапную преграду, непонятную и неподатливую. Он мучительно пытался зарыться в сон, но вместо этого зарывался в противную мякоть подушки, нагретой с обеих сторон, и в конце концов оставлял истерзанную постель. Подчиняясь чему-то безотчетному, но беспрекословному внутри себя, он клал на колени клинок и надолго застывал, пристально вглядываясь в подступившую тьму. Он совладал-таки со звуками чужой речи и невесть зачем шептал: вакидзаси, и немного погодя повторял: да, вакидзаси, и это древнее слово тревожно холодило рот.

Меч, что лежал на его коленях, был поверенным мертвых, тусклый глянец лезвия хранил их яростную память: небо, расчерченное стрелами и небо, расчерченное дымными ракетами, хрипы побежденных и крики победителей, мрак, распоротый языками взбешенного пламени, неистовый стук копыт и неистовый стук пулеметных очередей. Настоящее в эти часы умирало, однако отзвуки и отблески прошлого жили свирепо и взахлеб и принуждали жить – обременяли душу невнятным, безысходным знанием, корежили тело, заставляя мышцы каменеть в напряженном ожидании неведомого, но наступало утро, и сон, снизойдя до подачки, укрывал Кравцова тонкой, полупрозрачной кисеей, сквозь которую сочился ручей чахлого серо-зеленого света. Вместе с ним в путаницу видений просачивались голоса улицы, где по-прежнему тяжело перекатывалась река чужого времени.

В один из вечеров воды ее расступились, выпустив на берег Маринку, она была влажная и липкая, приторно-сладкая, как перезрелый персик в лопнувшей кожице. Она пришла в настойчивом нетерпении, спеша поручить влагу своего тела и сладость своих губ рукам и губам Кравцова, уверенная в черной магии грешной женственности, готовая обманывать и обманываться, лишь бы докрасна раскалить пепельно-серую мглу городских сумерек. Но разрозненные тела так и не обрели друг друга, ибо между ними лежала непобедимая, до черноты выжженная пустошь ожесточенного отчуждения. Рядом с мертвой памятью все оказалось напрасным, – и жаркий, срывающийся шепот, и медленная, шелковистая ласка пальцев, и мокрый трепет жадного языка. Маринка, полагаясь на змеиное могущество бабьей волшбы, измучила его и себя неутоляющими, бесплодными прикосновениями, однако ночь, единственная союзница ведьм, отступила, рассвет означал поражение, и она ушла, потерянная и притихшая, безропотно и бесследно растворившись в зеленоватой мути нового дня.

Следом от Кравцова ушла Миёси. Она оказалась нелюдимой, упрямо не отзывалась на кличку, старательно хоронила от человека свою малую жизнь в дальнем углу и оттуда провожала хозяина настороженным желтым взглядом, но в один из дней вдруг выгнула спину, бросилась к двери, заскребла когтями металл и заплакала навзрыд и безутешно, как давеча в подъезде. Он открыл дверь: иди, раз уж хочется. Кошка опрометью, суетливо метнулась в проем, чтобы больше никогда не возвращаться.

Кравцов, изъятый из обращения, отлученный от чужого времени, мало тяготился сиротским существованием и не выходил из дому без крайней необходимости. Нескончаемый трехсотметровый путь до ближнего магазина и сутолока стали ему невыносимы, и он всякий раз спешил вернуться к себе, все больше замыкаясь в брезгливом презрении к человечьей возне за наглухо зашторенными окнами. Он спускался на улицу, когда на западе переставала кровоточить рваная рана заката, и ночь опустошала мостовые, и томительное биение выморочной жизни замедлялось до брадикардии.

Дышалось на улице тяжело, будто сквозь мокрую тряпку. От сырости, фабричной и бензиновой гари неоновый свет сгустился, сделался непроницаемо плотным и слоистым. В какой-то момент Кравцову показалось, что если фонари погаснут, дышать станет легче. Уходя от серого уличного марева, он сворачивал в темные дворы, где пахло мокрым асфальтом и прелыми прошлогодними листьями, а фонари рассеивали приглушенные лучи слабого чайного цвета.