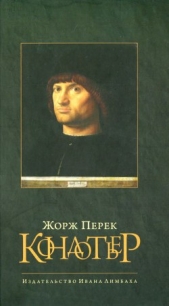

Кондотьер

Кондотьер читать книгу онлайн

Рукопись романа долгое время считалась утраченной. Через тридцать лет после смерти автора ее публикация дает возможность охватить во всей полноте многогранное творчество одного из самых значительных писателей XX века. Первый законченный роман и предвосхищает, и по-новому освещает всё, что написано Переком впоследствии. Основная коллизия разворачивается в жанре психологического детектива: виртуозный ремесленник возмечтал стать истинным творцом, победить время, переписать историю. Процесс освобождения от этой навязчивой идеи становится сюжетом романа.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

И все же? Впереди — пока нет ничего. Смерть, если угодно, но смерть, в конце концов, мало что значит. Позади — запутанная история, твоя собственная: история по большому счету идиота, не лишенного восприимчивости, склонности к прекрасному и даже вкуса, но все равно идиота. Позади — труп Мадеры, изрядное количество более или менее серьезных поражений, некая разочарованность и несколько сотен удач, которые ты не можешь объявить своими, поскольку позаботился о том, чтобы приписать их другим. Позади тебя — маски. В тебе — ничего. Желание жить. Желание умереть. Ощущение пустоты, внезапное недоумение. И что дальше?

Каждый жест чего-то стоит, тебе следовало это знать. Ты должен был знать это по собственному опыту. Каждое слово, которое ты произносишь, каждая мысль, которую ты продумываешь, имеют определенные последствия. За все приходится платить. За все надо платить и часто втридорога. Ты, конечно, можешь отшучиваться, проявлять остроумие и сходить понемножечку с ума. Но тебе все же придется встать, оглядеться и прекратить эту глупую игру. Что ты теряешь? Чем рискуешь? Пройдет еще один час. Затем двенадцать. Дверь выломают. Ты обдумываешь это своими куриными мозгами. Они придут за тобой. Они уведут тебя в тюрьму. Тебе не страшно. Ты снисходительно представляешь себе камеру, которая будет почти такой же, как эта, ну разве чуть меньше. Кровать жестче, стены мрачнее. Граффити, чтобы занять время. Даты, черточки, решетки дней?.. Календарь Робинзона. Отмотать 34 089 дня, что-то в этом духе. А дальше?

Тебе хотелось бы жить? Скажи «да». «Да» и еще раз «да». Как приятно шагать под солнцем, как приятно шагать под дождем. Приятно путешествовать. Есть. Плавать. Слышать шум поезда. Стоит только прорыть несколько метров. Земля, перегной, кирпич, камень, цемент, штукатурка. Ты сумеешь расколоть бетон и камень. Ты сумеешь проскользнуть мимо Отто, бесшумно выбраться в парк, перелезть через электрическую ограду? Сумеешь выйти на дорогу? Ты можешь сбежать в жизнь, ты можешь сбежать в смерть. А потом? Ты бьешься об заклад…

Он смотрит на часы. Через окошко, заросшее плющом, пробивается серый дневной свет. Миллионы и миллионы километров кабелей оплетают землю. Орел или решка. Он встает. Широкими шагами меряет лабораторию. Где трещина, где тот невидимый блок? Сезам, откройся? Какой камень может выпасть? Он обводит взглядом комнату. Сначала будет узкий лаз, потом — проходы с влажными стенами, каменные и железные лестницы; подземное путешествие растянется на километры, в лабиринте черных галерей и в переплетении заброшенных забоев и просек; опасное продвижение с бесчисленными поворотами и едва различимыми знаками для ориентирования, минуя шахты и карьеры, приведет к действительности, которая окажется лесной поляной, чудным явлением мокрой от дождя ночи, открытым простором пронзительно сверкающего неба.

Крупица за крупицей. Он скоблит известку долотом: резкий точный удар молотка — и отлетает твердая крошка, высеченная из плотной массы, скрепляющей каменные блоки. С каждым усилием, с каждым ударом брешь будет увеличиваться, проход — просматриваться, выход — угадываться, далекий, но уже очевидный…

С каждым отвоеванным дюймом ты вопрошаешь мир. Ради чего, ради кого ты стараешься? Какая надежда у тебя осталась? Тебе кажется, ты понимаешь. Кажется, знаешь. И что дальше? Как ты переживешь завтра? Через несколько часов ты будешь свободен, и ты это знаешь; просто повторять одно и то же действие, сулящее освобождение: ты направляешь резец, отводишь руку с молотком, бьешь и повторяешь все снова. А дальше?

Может быть, подобно тому, как ты роешь себе спасение, тебе стоит перерыть свою жизнь? Вернуться назад и начать сызнова. Понять. Два-три раза в жизни от тебя требовалось выбрать, и ты наверняка делал неправильный выбор, а теперь, наверное, тебе дается возможность не ошибиться, не то чтобы покаяться, а договориться с самим собой, выделить лишь главное, а ненужное стереть… Ударами стилета, скальпеля, штихеля и вот, кстати, долота… Удалить, уничтожить то, что было, то, что было гадко, то, что было испорчено, загублено. Разрушено. Вновь перебрать, одно за другим, шаг за шагом, все то, что он сделал, все то, во что он верил… Повторять все то же действие, возобновлять его вновь и вновь — направить долото, ударить молотком, — даже если это кажется бесполезным и бессмысленным, даже если непонятно, зачем долбить.

Через несколько часов он окажется снаружи. А дальше? Он избежит встречи с Отто, если надо, убьет его, очистит одежду, выйдет на дорогу, остановит машину или грузовик. Доедет до Парижа. А дальше?

Здесь все останавливается и возобновляется. Какое простое движение. Через два-три часа расшатанные блоки выпадут из стены, рухнут на козлы, свалятся на цементный пол. Перед тобой останется лишь слой затвердевшей земли. Через четыре часа. Внезапно твое будущее вырисовалось во времени и в пространстве…

Сопротивление. Странное противление мира и тебя самого. Как когда-то в Альтенберге. Замерзшая корка свежевыпавшего снега. Наст. Он шел по пустому склону с лыжами на плече; казалось, снег мог его выдержать, сопротивлялся, но потом внезапно проседал, и он проваливался чуть ли не по пояс. Ему не оставалось ничего другого, как надеть лыжи и очень быстро съехать. Он скользил, летел, едва касаясь земли, ему удалось не потеряться и не пропасть. Странное воспоминание. А ведь столько лет он только и делал, что едва касался, наметывал, намечал, не так ли? Сопротивление, видимость сопротивления. Дальше этого он никогда не заходил. Ни с Руфусом, ни с Женевьевой, ни с Жеромом. Ни с кем. Даже с самим собой. Действительно ли они жили? Или лишь существовали: безымянные, без корней, без привязанностей? Он словно пребывал в блуждающем мире. Мире призраков. Однако иногда, на вечерних коктейлях — с внезапным ужасом, будто вдруг представал пред судом, безжалостно оголенный, препарированный и приколотый к стенке — он ощущал, как на него выплескиваются окружающие, воспринимал это мгновенно, интуитивно, спонтанно и однозначно. На него внезапно низвергалось их бытие. Вероятно, в такие минуты корка, искусственно укрепленная снежная гладь трещала, проламывалась — под каким весом? — неожиданно рушилась, заваливала и увлекала его в пропасть… Как далеко отсюда был хорошо защищенный замкнутый мирок, который он выстраивал, эта цитадель из стюка и искусственного мрамора, строго охраняемая империя эрзаца, область тщетной алхимии.

Под его рукой могли оживать Вермеер и Пизанелло, а еще греческий ремесленник, римский ювелир, кельтский медник, киргизский золотых и серебряных дел мастер. И что дальше? Ему аплодировали, его содержали, ему платили, его поздравляли, чествовали. А дальше? Что оставалось? Что он сделал? То, что вы сделали в Сплите…

В нижней части города, в подвале рождались сокровища: глиняные кувшины, амфоры, горшки до краев наполнялись драгоценными украшениями и монетами, сестерциями и серебряными денье, браслетами, фибулами, камеями, огромными серебряными брошами.

Сваленные в кучу, зарытые в землю, все эти причудливые находки могли бы прекрасно охарактеризовать состоятельного вельможу эпохи упадка Империи. Высокопоставленный чиновник — все еще римлянин, но уже и немного варвар, хотя бы из-за смешанного окружения, — он прозябает в далекой провинции и однажды, после одного из многократных нашествий, уходит скитаться по Сирии, Иллирии, цизальпинской Галлии или же на восток, против течения, по Македонии, Карпатам; покидая дворец, оставляя прислугу и утварь, он прячет в подвале — сохраняя тем самым постоянную надежду на возвращение — уйму золота, серебра, камней, эти явные признаки векового превосходства…

А дальше? Осознавал ли он, что всякий раз выискивал свой собственный образ? Понял ли, что выпытывал, вырывал у веков, проецировал на четырех черных и влажных стенах подвала в Сплите свой лик, свое отношение, свою неопределенность? Внутри сокрыто сокровище. Год терпеливых поисков, долгие месяцы труда в полном одиночестве. В сотне метров от самого синего моря, со своей крохотной кузницей, золотой и серебряной фольгой, россыпью камней, деревянными и медными киянками, в грубом кожаном переднике он работал так, как до него наверняка работал какой-нибудь раб-ремесленник, некогда трансильванский скотник или греческий пастух. Он бежал из латвийской или каппадокийской глуши, спасаясь от холода, голода и волчьих стай; терялся в потоке растянувшихся на километры толп; его влекли обетованный Эдем, царящий над миром и бескрайними просторами Mare Nostrum [42] огромный ковчег Империи, которая со всех сторон уже крошилась, разрушалась, неизбежно обгоняемая логикой собственного развития. И он — невольно втянутый в авантюрную историю вчерашний скотник, пастух, а сегодня вдруг всадник, пехотинец, пленный, раб — выражал в железе, бронзе, золоте — помимо уязвленной гордости и горечи утраты былой свободы — тайную ностальгию по обетованному покою.