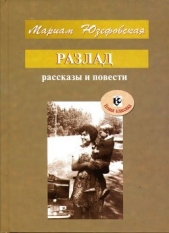

Разлад

Разлад читать книгу онлайн

Трудно давать напутствие в литературу человеку, который лишь считается новичком. Разве вправе я считать Мариам Юзефовскую «начинающим автором»? Писатель рождается не в момент издания, а в момент создания произведения. Рассказы Юзефовской рождались и тогда, когда она цепким детским взглядом фиксировала жизнь, и тогда, когда сумела обдумать и оценить то, что отложилось в памяти…

Сегодня все мы учимся жить в своем обществе. Да, вдруг оказалось, что у нас остро недостает и общественного, и личного опыта жизни в демократических условиях. Маловато его и у литературы. Наверное, мы сумели бы его накопить, не будь в нашей истории тех драматических страниц, полную правду о которых узнаем только сегодня. Печатаются вещи, которые писались давно, лет двадцать-тридцать, а то и более, назад. Наше сознание осваивает новый гуманистический потенциал. Что, к примеру, мы знали о том, что теперь мы называем 37-м годом (хотя этим годом трагедия далеко не ограничена)? Или о коллективизации? Правда, проверенная народным чувством, национальной исторической памятью, долгое время не имела полного права на существование, ее пытались подменить натужно-лакированными лозунгами. В такой атмосфере устоять личности было нелегко…

Вспоминаю, как после одной из встреч с читателями ко мне подошел старый человек и сказал, что прошагал через всю войну, поднимал послевоенные разрушенные колхозы, но самое дорогое его сердцу воспоминание, – как спас он от высылки мать пятерых детей, взявшую на колхозном поле корзину бульбы, – в хате все опухли от голода. Он заступился за вдову… В те времена для таких, казалось бы, нормальных поступков требовалось немалое личное мужество.

Вот в этом контексте по-иному читаются многие творческие судьбы и многое из написанного. Правда, даже теперь отношение к литературе, обращенной пристальным и честным взглядом в прошлое, неоднозначно. Есть люди, которые склонны видеть в ней очернительство, попытку скомпрометировать идеалы социализма. Убеждена, что такой взгляд ошибочен. Идеалы социализма не стоит путать с искаженными представлениями о них, с беззакониями и нравственной неразборчивостью тех “радетелей” общественного блага, которые в свое время под гром призывов попирали совесть, истину, душу народа. Те перемены, что происходят сегодня, готовились давно. В обществе шла борьба за чистоту идей, за справедливость, за сохранение человечности. И для того, чтобы перемены были необратимыми, мы должны знать всю правду о своей истории, должны видеть не только успехи и достижения, но и барьеры, мешавшие движению вперед. Тем более, что не все они остались в прошлом…

Рассказ, который вы сейчас прочтете, написан давно. Не печатался. Автор писала новое. Тоже не печаталось. Работала инженером, вырастила сына. И все равно писала. Литературное дело не было ее профессией, но стало еще одной жизнью. Может быть, и главной. У меня осталось ощущение, что да, именно так. То, что сделала Мариам Юзефовская как писатель, – серьезно и честно и в человеческом, и в профессиональном смысле. По-моему, это скажет и читатель.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

У Ильи Ильича защемило сердце:

– Дать вам ключи? Поживете в Заречье. Отдохнете, денег дам немного. А?

Она вытерла глаза. Высморкалась. Тяжело вздохнула.

– Нет уж. Я с ним жизнь прожила. А уйду – живо кто- нибудь к рукам приберет. Охотницы всегда найдутся. Ты не смотри, что в годах. Видел, Вера у нас жила? Ведь так глазами и стреляла: «Антон Петрович, Антон Петрович!» Я молчала. Терпела. Но, видно, Б-г мою мольбу услышал. Отказали ей в прописке. Уж отец звонил, просил. Всех на ноги поставил. Отказали. Так не солоно нахлебавшись и уехала. У меня прямо гора с плеч свалилась. Представляешь, такую змею в своем доме пригреть? – Она тяжело вздохнула. Вытерла губы платочком. Пригорюнилась. – Отец сберкнижку свою под замком держит. Пока в Кукушкино был – обыскалась. После догадалась – в ящике стола прячет. Не раз уж просила: «Отец, положи ты на меня хоть сколько. Неровен час, что с тобой случится – и все. Пропала. В чем стою, с тем и останусь. Ни в какую. Отмалчивается. А уж как он завещание составил – то ли в мою пользу, то ли в Иринину – кто знает?

Илья Ильич пристально смотрел на беспрерывно шевелящиеся губы. На пухлый, в складочках, подбородок. «Как жизнь прожила? В зависти, в страхе, в злобе. Словно курица, только под себя гребла и гребла. А ведь из самых низов вышла. Другой власти, кроме Советской – ни сном, ни духом не ведала. От пяток до макушки – продукт нашей системы. И жизнь прожила вместе не с хапугой, не со спекулянтом, не с контрой какой-то, а с тем, кто эту власть вершил. Неужели за пятьдесят лет не разобрался? Нет. Видел. Мирился. Потому что в нем самом эта червоточина есть. Только глубоко внутри спрятана. Сразу и не заметишь. – И вдруг словно высветлилось: – И Ирина из этих».

– Езжайте, – хрипло, через силу сказал он.

Она засуетилась. Засобиралась. В дверях еще раз напомнила:

– Ильюшечка! Так ты Сашеньку вызови. Отец велел.

Илья Ильич вяло отмахнулся:

– Уже и без него сделано. Вызвал. Со дня на день жду.

Мать до вечера в себя не приходила. Он ее не тревожил. Только два раза пеленки менял. Да укол сделали. Часов в десять начала бормотать. Видно, сказать что-то силилась. Наконец открыла глаза. И проговорила так ясно. Отчетливо:

– Смотри, Илья. Антон Петрович добру не научит. Ты Сашу ему не отдавай. – И снова в забытьё.

День шел за днем. Палатный врач даже не заглядывала. А если и встречались случайно, кивала с виноватым видом. Спешила побыстрей пройти мимо. Со дня на день ждал Лилю. Отпуск был уже на исходе.

Третьего марта решил съездить на работу, оформить неделю за свой счет. И с Ириной договорился, что подежурит у матери. С утра как на иголках сидел. Ждал. Наконец пришла часам к одиннадцати:

– Где была? Чего так поздно? Заждался!

Начала что-то плести. Врать. Изворачиваться. Посмотрел на нее. Волосы уложены. На ногтях свежий лак.

– Среда сегодня, что ли?

Сам уже давно счет дням потерял. Она головой кивнула. «Тогда ясно. В парикмахерской была». Всегда по средам на себя красоту наводила.

– Халат-то белый не забыла?

– Ой, совсем из головы выскочило!

– Так какого черта! – выругался Илья Ильич. Но взял себя в руки. – На, держи мой.

– Нет, я такой не надену. Мятый весь. Как жеваный. И карман оторван.

– Да нету другого. Нету! А без халата не пропустят. – Насилу уломал. Привел к матери. Объяснил, что делать. Как поить. – Только ты никуда не отлучайся. Через три часа буду.

И с медсестрой договорился, что будет заглядывать.

Перед уходом поцеловал мать. Она будто в себя пришла.

– Уходишь?

– Я скоро, мама. Ты не бойся. Здесь Ирина с тобой.

Она строго посмотрела на него.

– Илья, двери не запирай. Сейчас придут.

– Мама, ты что? Какие двери? Кто придет?

А она уже опять забылась.

Поехал. Нигде ни на минуту не задержался. На обратном пути хотел было такси взять. Но поскупился. Теперь каждая копейка была на учете. Наконец добрался. Смотрит, Ирина в кресле в холле устроилась. Книжку читает.

– Почему здесь? – взорвался Илья Ильич. – Я где велел быть? Около матери!

– Чего кричишь? Постеснялся бы. Люди вокруг. Чего мне в духоте сидеть? Мать спит. Сторожить ее, что ли? Погляди на себя! Взмыленный весь!

Но он не слушал. Вбежал. Смотрит, а мать уже не дышит. В уголке глаза – последняя слезинка. Испугался. Стал тормошить. Медсестру начал звать. Потом успокоился. Притих. Помог на носилки положить. И все порывался еще что-то сделать. Хотелось уложить поудобней. Укрыть потеплей. На улице мороз под тридцать градусов. А нянечка в ночную сорочку вцепилась: «Подотчетная». Ни слова не сказал. Привычно полез за бумажником. Не глядя сунул ей деньги. Смотрел, как санитары неловко заносят носилки на кузов грузовика. Как высунулись из-под короткой драной больничной простыни худые ноги матери. Казалось, что все это не с ним. Будто в страшном сне снится. Ирина стояла тут же. Бледная. Растерянная. Куталась в шубу, накинутую на плечи. Он коротко, отрывисто крикнул ей: «Снимай!» Она непонимающе вздёрнула брови. «Снимай шубу, кому сказано!» – с яростью повторил он. Она застыла в нерешительности. И тогда рывком сорвал шубу с плеч жены. Ирина слабо вскрикнула: «Куда?» Он птицей перелетел через высокий борт грузовика. Оттолкнул санитара. Кутал высохшее материно тело в мягкий, пушистый, пахнущий дорогими духами мех. Шептал: «Сейчас, мама. Сейчас. Потерпи». Сам холода не чувствовал, хоть был без пальто и шапки. Грузовик тронулся. Начал медленно набирать скорость. Ирина побежала следом. «Вот, мать, твой почетный эскорт, – вслух сказал Илья Ильич. – Не за тобой бежит. За шубой». Осторожно прикоснулся губами к холодной щеке. Почувствовал соль слез. «Неужели плачет? – мелькнула жуткая мысль. Дикий, суеверный страх шевельнулся в нем. И вдруг понял, что это его слезы. «От ветра», – подумал он. Грузовик ехал по заснеженным аллеям больничного парка. Редкие прохожие, что попадались навстречу, уступали дорогу. Иные пристально глядели вслед. Другие отворачивались. У ворот морга шофер долго колотился. Громко ругался. Наконец неопрятная толстая женщина открыла. Крикнула: «Заноси»! «Я помогу», – вызвался с готовностью Илья Ильич. Она глянула на него. Легонько толкнула в плечо: «Иди, иди. Тебе здесь нечего делать. Мать?» – она посмотрела на носилки. Илья Ильич молча кивнул. Стоял, сцепив зубы. Боялся, что от первого же слова сорвется на рыдание. «Иди, – повторила женщина. Невесело усмехнулась щербатым ртом. – Тебе еще не скоро», – она сняла с матери шубу. Накинула на плечи Илье Ильичу. Подтолкнула к выходу. Он спустился с обледенелых ступенек крыльца. Вышел за ворота. Навстречу, спотыкаясь и оскальзываясь, бежала Ирина. Он шел не спеша. Мелким размеренным шагом. «Ты спятил? – захлебываясь, неистовствовала Ирина. И рот ее кривился в крике. – Как я теперь эту шубу носить буду? Ты подумал об этом?»

– «Матерью моей гребуешь?» – не то всхлипнул, не то выкрикнул Илья Ильич. От этого звонкого материнского «гребуешь» сердце вдруг пронзила дикая боль. Он сильно, наотмашь ударил Ирину по щеке. Раз, другой, третий. Она упала на колени. И тогда только опомнился. Бросил на нее шубу. Ушел не оглядываясь. Ночевать поехал в Заречье. Долго обметал снег с ботинок. Возился с плохоньким французским замком. Страшно ему было. Он вошел. Лег не раздеваясь на материну кровать. Панцирная сетка мягко осела. «Как в люльке», – подумал Илья Ильич. В сумерках тускло блестел никель шишечек на спинке. Белел подзор. Крахмальный. Кружевной. На потолке змеились трещины. Как в детстве, различал оленя, старика с бородой. Ночью проснулся от стука щеколды. «Кто это?» – подумал испуганно спросонья. Таким условным стуком мог стучаться только свой. Он выглянул в окно. В лунном свете увидел солдата в шинели. И дрогнуло, и покатилось сердце вниз. «Отец!» Он вышел в сени. Непослушными руками впотьмах долго искал крючок. «Папа, открой!» услышал родной голос сына. Бессильно прислонился к косяку. Грубый ворс шинели пах морозом. Казенным жильем. Спать улеглись рядом. Сын заботливо подоткнул ему одеяло. Прижал к своему плечу. «Ты поплачь, папа. Поплачь. Так надо. Так легче будет», – шептал в самое ухо. Гладил по голове. Илье Ильичу казалось, что это его отец.