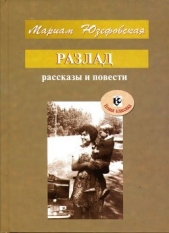

Разлад

Разлад читать книгу онлайн

Трудно давать напутствие в литературу человеку, который лишь считается новичком. Разве вправе я считать Мариам Юзефовскую «начинающим автором»? Писатель рождается не в момент издания, а в момент создания произведения. Рассказы Юзефовской рождались и тогда, когда она цепким детским взглядом фиксировала жизнь, и тогда, когда сумела обдумать и оценить то, что отложилось в памяти…

Сегодня все мы учимся жить в своем обществе. Да, вдруг оказалось, что у нас остро недостает и общественного, и личного опыта жизни в демократических условиях. Маловато его и у литературы. Наверное, мы сумели бы его накопить, не будь в нашей истории тех драматических страниц, полную правду о которых узнаем только сегодня. Печатаются вещи, которые писались давно, лет двадцать-тридцать, а то и более, назад. Наше сознание осваивает новый гуманистический потенциал. Что, к примеру, мы знали о том, что теперь мы называем 37-м годом (хотя этим годом трагедия далеко не ограничена)? Или о коллективизации? Правда, проверенная народным чувством, национальной исторической памятью, долгое время не имела полного права на существование, ее пытались подменить натужно-лакированными лозунгами. В такой атмосфере устоять личности было нелегко…

Вспоминаю, как после одной из встреч с читателями ко мне подошел старый человек и сказал, что прошагал через всю войну, поднимал послевоенные разрушенные колхозы, но самое дорогое его сердцу воспоминание, – как спас он от высылки мать пятерых детей, взявшую на колхозном поле корзину бульбы, – в хате все опухли от голода. Он заступился за вдову… В те времена для таких, казалось бы, нормальных поступков требовалось немалое личное мужество.

Вот в этом контексте по-иному читаются многие творческие судьбы и многое из написанного. Правда, даже теперь отношение к литературе, обращенной пристальным и честным взглядом в прошлое, неоднозначно. Есть люди, которые склонны видеть в ней очернительство, попытку скомпрометировать идеалы социализма. Убеждена, что такой взгляд ошибочен. Идеалы социализма не стоит путать с искаженными представлениями о них, с беззакониями и нравственной неразборчивостью тех “радетелей” общественного блага, которые в свое время под гром призывов попирали совесть, истину, душу народа. Те перемены, что происходят сегодня, готовились давно. В обществе шла борьба за чистоту идей, за справедливость, за сохранение человечности. И для того, чтобы перемены были необратимыми, мы должны знать всю правду о своей истории, должны видеть не только успехи и достижения, но и барьеры, мешавшие движению вперед. Тем более, что не все они остались в прошлом…

Рассказ, который вы сейчас прочтете, написан давно. Не печатался. Автор писала новое. Тоже не печаталось. Работала инженером, вырастила сына. И все равно писала. Литературное дело не было ее профессией, но стало еще одной жизнью. Может быть, и главной. У меня осталось ощущение, что да, именно так. То, что сделала Мариам Юзефовская как писатель, – серьезно и честно и в человеческом, и в профессиональном смысле. По-моему, это скажет и читатель.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

15

Всякое бывало в его служивой жизни. И ругали, и понижали, и наградами обходили. Но когда, выйдя из отпуска, узнал, что в штат взят без его ведома новый зам – опешил. Узнал об этом от Дроздецкого, своей правой руки. Подобрал его в свою бытность в районе. И по мере того как выкарабкивался снова наверх, тянул за собой и его. Надо же на кого-то было и опираться все эти годы. Хоть истинную цену ему знал: «Пороха не изобретет. Но зато послушный и работящий, как крестьянская лошадь. А главное – честный. Не подведет и не подсидит». За столько лет изучил все его повадки и привычки. В первый же день, просматривая бумаги, принесенные на подпись, почуял – что-то случилось. Искоса поглядывал, как Дроздецкий обидчиво мигает маленькими карими глазками, как подергивается его большой пористый нос. «Что ж вы, Антон Петрович, напрямик не сказали, что больше не гож? Я бы понял. Берете себе нового помощника – а мне ни слова». Можейко слушал, крепко сжав узкие губы. Когда дверь за Дроздецким закрылась, сидел несколько минут, словно оглушенный: «Вот как. Значит, окрутили, а я ни сном, ни духом. Ярость заклокотала в нем: «Да что ж такое? Вообще меня ни в грош не ставят? Но тут же обуздал себя: «Угомонись. С Дроздецким придется расстаться – это ясно как божий день. И твои деньки, видно, уж сочтены. Но если не будешь шебуршиться, то, может быть, еще что-нибудь предложат». Понадеялся – дадут новое место. Не такое хлопотливое, как нынешнее, но достойное и почетное. И потому виду не подал. Проглотил эту пилюлю молча. Возраст, возраст – поджимал. Под семьдесят уже подкатывало. Но все равно жгло: «Ведь можно было бы и по-человечески. Неужели не заслужил?» Конечно, шаркнули ножкой, соблюли проформу: «Рекомендуем вам первого зама. Человек нового мышления. Способный. Энергичный. Молодой». Он уже окрестил его по-своему – слизняк. Ни резкого движения, ни громкого слова. И все норовит в глаза заглянуть, руку пожать. А кисть пухлая, бабья. Бр-р-р». Но промолчал, сжал себя в кулак. Подписал приказ о назначении его своим замом. И сразу же почувствовал себя вроде молодой мамаши с младенцем на руках: и утешь, и убереги, и по головке погладь. Тот каждый пустяк бегал с ним согласовывать, по каждому вопросу советовался, о каждом мало-мальском успехе с докладом спешил. А тут еще одна напасть – сокращение аппарата. Ходил по коридорам, как под перекрестным огнем. Так и читал во взглядах: «Сам за службу руками и зубами держишься. Понятно, кто же добровольно лакомый кусок изо рта выпускает?» Крепился, делал, что от него требовали. Понимал, надо кому-то и конюшни чистить. Но чувствовал, как вокруг него ненависть и раздражение накапливаются.

Подкосил самоварный бунт. Когда доложили – не поверил. Вызвал машину, велел ехать в эту богом забытую контору. Размещалась она на отшибе. В бывшем купеческом особняке. Толстые стенные своды. Деревянная скрипучая лестница. Рывком открыл дверь. Человек десять сидело за самоваром. Чаёвничали. А времени – уже часов десять вечера.

Понимал – пора смутная. Семь раз отмерь – один отрежь. «Каждый себя нынче большим человеком стал считать. Хозяином. Да и как не посчитаешь, если тебе об этом с утра до вечера талдычат. Газеты, радио, телевизор – все хором. Доболтаются. Спохватятся, ан поздно будет». Решил держаться сдержанно и дружелюбно. Поэтому спросил без нажима. С юмором: «Меня в компанию не возьмете?» Скуластый паренек сухо пригласил:

– Присаживайтесь. Только у нас без разносолов. Вам, наверное, непривычно.

«Ясно, – подумал Можейко, – главный идеолог налицо». Послал Колю за баранками и конфетами. Сидели, гоняли чаи. Все на уровне дипломатического раута. О главном – молчок. Решил их взять на измор. Но в двенадцатом часу не выдержал. Предложил небрежно: «Ну что, по домам?» – «Нет, – покачал головой скуластый. – Мы здесь ночуем» – «И давно?» – спросил Можейко. Сам из доклада знал – уже больше недели. Тут-то и началась заварушка. Слушал молча. Слова не проронил. Понимал, наболело, должны высказаться.

Еще года три тому назад сконструировали машину для переработки картофеля. Сделали три опытных образца, испытали. А до серии дело так и не дошло. «И не потому что не нужна, – резал правду-матку скуластый, – сами знаете, у нас больше пропадает, чем на стол попадает. И не потому, что в эксплуатации себя не показала. Вот отзывы», – он потряс перед Можейко кипой сколотых бумажек.

«Куда только ни обращались. К вам в том числе», – загудели, заговорили все разом. «Погодите, – властно остановил скуластый, – к вам тоже, – подтвердил многозначительно. С запальчивостью добавил: – Но ведь это не первый случай. Что с сепаратором? С разделочной машиной для мясокомбината? Почему все кончается бумагой? Почему нет до сих пор опытного завода?» Можейко слушал, не прерывая. Со стороны казалось – совершенно спокоен. Но веко левого глаза нервически подергивалось. «Думают, что в моих руках все вожжи. Все от меня зависит. Как им объяснить, что так же бесправен, как они. В тех же путах. Ни площадей, ни фондов – ничего нет и не предвидится. Только программы плодим».

Скуластый хмуро подытожил:

– Мы против закрытия нашей организации. В том, что оказались не у дел – ваша вина.

«Уж больно смел, – подумал Можейко, – интересно, кто за ним стоит. Не может быть, чтобы был без прикрытия. – Он внимательно посмотрел на скуластого. В его злые, ненавидящие глаза. – Хотя черт его знает? Возможно, из тех, кто любит головой стенку пробивать. Ишь как распалился, – почему-то подумал о зяте, Илье, – тоже из этих. Не перевелись. Столько лет травили, а только слабину дали – тотчас из всех щелей повылазили. Видно, это наследственное, в крови. А ведь если его прижать как следует, трижды бы отрекся. Трижды. – Скуластый был узкоплеч, сутуловат. Можейко цепко посмотрел на тонкие кисти рук, слабую шею. – Боец? Вождь. А эти как стадо. Куда вожак, туда и они. Да и я хорош. Такого маху дал». Не глядя ни на кого, хмуро обронил:

– Разберусь. Но и это, – кивнул на раскладушку, покрытую сиротским тощим одеяльцем, – тоже не метод.

Но разобраться не успел. Утром следующего дня был вызван на ковер. Оказалось известно не только о посещении, но и доподлинно о каждом слове. В этот же день предложили подать заявление. Даже формулировку порекомендовали: «В связи с возрастом физически становится все труднее обеспечивать динамичное руководство на уровне современных задач». Повторил слово в слово, как было указано. От себя добавил просто и скупо: «Ставя интересы дела на первый план, прошу удовлетворить мою просьбу и освободить от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию». Ясно понял – все равно житья не будет. Лучше уйти самому подобру-поздорову. Перед уходом зашел к заму. Обычно виделись раз по десять на дню, а тут и глаз не казал. Увидел Можейко, встрепенулся, побежал навстречу. Антон Петрович с яростью отстранился: «Зачем весь этот маскарад затеял? Стольких людей стравил. Неужели напрямик сказать не мог?» Можейко брезгливо посмотрел: «Слизняк! Даже признаться и то не может, новое мышление». Не усомнился ни на минуту. Чего-чего, а за свою чиновничью жизнь навидался всякого. Вышел, хлопнув дверью. Ненависть бурлила и душила его. За неделю сдал дела, оформил пенсию. Знал, собираются устроить пышные проводы. «Как же! Старейший работник отрасли!» Он вошел в актовый зал, окинул взглядом своих бывших сослуживцев, и ярость заклокотала в нем: «Погодите, я вам обедню подпорчу». Коротко попрощавшись, он тут же устремился к выходу. Торжественная часть была скомкана его мощным натиском. Шел прямо, врезаясь в толпу собравшихся сотрудников. Зам с громадной юбилейной папкой в руке бросился было наперерез. Но Можейко процедил сквозь зубы: «Прочь с дороги…»

Теперь неловко и болезненно было об этом вспоминать. Можейко поморщился. «Черт с ними. Надо было потерпеть. В конце концов, не впервой». И вдруг словно пронзило его «А ведь этот слизняк здесь не зря крутится. Наверно, квартиру себе присматривает».

Он вошел в подъезд. Кивнул вахтеру. Спросил деланно безразличным тоном: «К кому этот товарищ приходил?» Вахтер смущенно пожал плечами. И, немного помявшись, сказал неопределенно: «На второй этаж». «В бывшую черновскую квартиру?» – уточнил Антон Петрович. «Не знаю, – хмуро ответил вахтер, – он мне пропуск показал и пошел». «Точно. Угадал, – подумал с яростью Можейко. – Вот оно что? Народом прикрываются, а себе рвут. Нет уж. Не выйдет. Костьми лягу, а не отдам». Придя домой, тотчас взял папку с бумагами. Полистал. Акт бюро технической инвентаризации об аварийном состоянии дома. Заявление Полины с просьбой о прописке. Свое заявление в горисполком. Болезнь Полины все перечеркнула. «Выходит, все усилия – прахом. Опять начинать с нуля. – Отчаяние, усталость охватили его. – Почему мне все дается такой кровью? Хоть бы что-нибудь судьба подарила за так. Нет. Всю жизнь бьюсь, карабкаюсь. И сейчас уже одной ногой там, а все равно должен бороться». Ему стало невыносимо жаль себя. Чуть не до слез. Но тут же овладел собой. Начал перебирать вариант за вариантом.