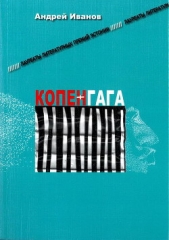

Копенгага

Копенгага читать книгу онлайн

Сборник «Копенгага» — это галерея портретов. Русский художник, который никак не может приступить к работе над своими картинами; музыкант-гомосексуалист играет в барах и пьет до невменяемости; старый священник, одержимый религиозным проектом; беженцы, хиппи, маргиналы… Каждый из них заперт в комнате своего отдельного одиночества. Невероятные проделки героев новелл можно сравнить с шалостями детей, которых бросили, толком не объяснив зачем дана жизнь; и чем абсурдней их поступки, тем явственней опустошительное отчаяние, которое толкает их на это.

Как и роман «Путешествие Ханумана на Лолланд», сборник написан в жанре псевдоавтобиографии и связан с романом не только сквозными персонажами — Хануман, Непалино, Михаил Потапов, но и мотивом нелегального проживания, который в романе «Зола» обретает поэтико-метафизическое значение.

«…вселенная создается ежесекундно, рождается здесь и сейчас, и никогда не умирает; бесконечность воссоздает себя волевым усилием, обращая мгновение бытия в вечность. Такое волевое усилие знакомо разве что тем, кому приходилось проявлять стойкость и жить, невзирая на вяжущую холодом смерть». (из новеллы «Улица Вебера, 10»).

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Ненависть к действительности во мне росла из самого корешка моей личности. В детстве, когда мне было лет пять или шесть, я ненавидел зеркала. Потому что из них на меня смотрело мое отвратительное лицо. Я в себе ненавидел все. Мои толстые ляжки, безвольный подбородок, по-заячьи смеющаяся губа, ровный ряд белых зубов, невинное выражение лица, взгляд любопытного кролика, идиотские прически, которые мне делали толстые женщины, наваливаясь на меня своими телесами и пыхтя вокруг меня, точно лепили из теста невиданный торт. Вот в конце концов и вылепили!

Я ненавидел рейтузы, свитера, шарфы, сапожки с пряжками и сандалики с дырочками. Это все тоже составляло меня. Я неплохо учился, но не для себя, а потому что должен был быть «примерным мальчиком», таким, каким меня хотели видеть бабушки и дедушки, учителя, которые подзуживали меня принимать участие во всяких олимпиадах и КВНах, — меня это тоже бесило. Я не мог выбирать себя; я шел в шеренге и делал то, чему меня научили, как собака, которая прыгает через барьеры и получает за это медальки. Я всегда мечтал быть плохим, наглым, злым, и чтобы меня боялись, чтобы про меня говорили, что вот этот у меня вчера пятнадцать копеек отобрал, или вот этот курит, мы его видели, он курил за школой. Но я не курил за школой. Я туда даже боялся зайти. Я не отбирал денег, а сам побыстрей отдавал, если спрашивали. У меня духу не хватало стать плохим, злым, страшным. Я был одним из тех, кто смотрел косо в сторону Чибы и Тимохи, и про себя думал: проскочить бы, чтоб не докопались, проскочить бы… и сжимал в кармане двадцать копеек, чтобы откупиться, если что… Жалкий, гнусавый трус!

Как я отворачивал лицо, искривив подбородок и губы, когда Валик схватил меня за пиджачок и стал подтягивать к себе, чтобы удобней расположить для удара! Как я утирал с лица слюну старшеклассника! Как я испуганно побежал по платформе, чтобы войти в другой конец поезда, когда эстоха настаивал на том, чтобы я купил у него лотерейный билет за три рубля. За все за это…

У меня много еще там, в загашнике души, подобных эпизодов. У меня есть много причин, чтобы себя ненавидеть, чтобы негодовать на свою трусость. За те тщетные потуги стать чем-то, что-то доказать неизвестно кому. В глубине лихорадочной рудниковой ночи мог воображать, как я побеждаю всех. Тем больше мог себя ненавидеть следующим утром, когда ежась выбирался на свет, становясь тем же маленьким трусливым кроликом. Изливал интеллектуально выверенными формулировками презрение в своих дневниках, которые вел на протяжении нескольких лет. Я был ничтожен, как устрица, на которую давят стенки собственной раковины. Все, что я мог, — выделять под этим давлением желчь и страдать от изжоги. Пожалуй, никто так не ненавидел себя, как я.

Вот, возлюби ближнего своего как себя самого, да?

Я люблю, люблю ближнего, правда, но себя ненавижу.

Во всяком случае, я ненавижу себя больше, чем ближнего и дальнего.

Вот поэтому я здесь, поэтому хиппанская деревня, поэтому травка, замок, именно поэтому уголь и все остальное — только поэтому.

То, что я сюда угодил, в этом нет ничего случайного. Какую-то строгую неопровержимую закономерность, явную линию, которая привела мои ноги сюда, рассмотреть в хитросплетениях случайно возникших узоров трудно, практически невозможно. Даже некую одну общую тенденцию, лейтмотив такой, ведущую ноту жизни найти не так просто. И все же…

Для меня нет ничего необычного в том, что я оказался наконец тут, по уши в грязи, сырости, холоде, с полуиздохшим бойлером и четырьмя тоннами угля. Это то же болото — как ни крути, замок не замок, тоже сырой погреб жизни. Было бы удивительно, если бы у меня была хорошая работа, бизнес какой-нибудь, киоски, на которых я мог бы раскрутиться, как тогда говорили (ведь возможность такая была, и не однажды). Но этого не случилось. Почему? Не потому ли, что — болото?

Ко всему прочему, мы жили в районе Каламая, [38] который был когда-то в прошлом знаменит рыбным заводом, всегда знаменит был исторической Батарейной тюрьмой, которую я познал со всех сторон. Еще он славился рассадником малинников, своим дешевым и убойным самогоном, что варили почти в каждом доме на Большой Батарейной и Фабричной, пивными и алкогольными магазинами, еще баней, в которой было пиво, бляди, все как полагается, и, конечно, ворами, гопотой, щипачами и прочими. Ну какое тут образование…

Я был обречен идти с этим вонючим клеймом по жизни. С кем бы я ни говорил, я чувствовал себя изгоем.

Не был я задуман таким образом, чтобы стать благородным или благодарным, но обозленным; не был задуман таким образом, чтобы раскрутиться и получить какой-то там приз, но вечно проигрывающим; не было так задумано, чтоб я пошел дальше завода. Было задумано, чтобы я осел на заводе, и я бы осел, осел, если бы не Аня…

У меня был шанс, но я его упустил.

Если я кому-то из своих друзей говорил, что я родился на болотах Пяэскюла, их это удивляло.

Если бы я сейчас кому-нибудь сказал, что вот родился я на болотах, никто бы этому не удивился, нисколько.

Дядя Тоомас говорил, что болота шепчут в его костях, когда они болят…

Тетя Маша часто говорила, что сырость болот закралась ей в легкие, и таким вот образом у нее приключился туберкулез…

Говорили, что болота, жадные, ненасытные, проглотили многих…

Алешка говорил, что болота съели ноги дяди Климы…

Болота властвовали над нашим детским воображением. Не было ничего более могущественного, чем болота.

Коммунистическая партия, Москва, прогресс, эволюция, пятилетки, 26-й съезд, гонка вооружений, полет на Луну — все это было слишком далеко, все это было от нас так далеко, что не могло на нас воздействовать так сильно, как болота.

Потому что болота были здесь, и каждую секунду. Они серебрились зимой корочкой льда; они поблескивали глянцем на солнышке летом; они давили на сердце мутной жижей и ряской в непогожие дни…

Там, на болотах, всегда что-нибудь происходило; там кого-нибудь насиловали, находили чей-нибудь труп; там прятали краденое, искали клад и подрывались на минах; там делали землянки, варили жуткие супы в катакомбах, скрывались в бегах; там было все то, от чего можно было свихнуться…

Надолго, навсегда.

У самого последнего поворота дороги, на другом ее конце, мы однажды встретили лося. Это было у железнодорожных путей. В соснах. Лось бродил и мотал головой. Было тихо. Никого вокруг не было. Посвистывала какая-то печальная птичка. Она всю жизнь мне покою не дает. Вскрикнет три-четыре раза, замрет, и в этом неожиданном молчании зияет такая тоска, что хоть вешайся. Лось отрешенно бродил меж сосен, будто потерял и искал что-то. Было отчетливо слышно приглушенное топанье его копыт по мягкому мху. Мама сказала, что лось, наверное, заблудился. Он, наверное, старый, слепой. Забрел к нам из леса. Она говорила шепотом, чтобы он нас не услышал. Потом налетел шумный поезд, выпустил на платформу двух-трех человек, долго не стоял, полетел дальше. Лось потихоньку ушел, и мы отправились смотреть афиши кинотеатра.

Кинотеатр был больше, чем книжный магазин. Книги я еще читать не мог. Но слово КНИГИ и слово RAAMATUD я уже знал. И я мог дойти по дороге до кинотеатра. Там мы садились на скамейку в холле и отдыхали. Ноги гудели. Мы сидели, и я задавал много глупых вопросов. Например, я спрашивал: а фильмов в кинотеатре больше, чем книг в книжном магазине? А сколько книг в книжном магазине? Тысяча тысяч? А сколько фильмов в кинотеатре? А что больше: один фильм или одна книга? А может так быть, что один фильм будет как десять книг? А может такое быть, чтоб книга была как сто фильмов? А сколько фильмов в кинотеатре Космос? Сколько звезд на небе? А почему мы не ходим в Космос смотреть фильмы? А когда мы пойдем в кинотеатр следующий раз? Снова в воскресенье? А почему только в воскресенье мы ходим в кино? А почему не пойдем смотреть кино про этого медведя, про которого ты читаешь мне книгу? И так далее, и так далее…