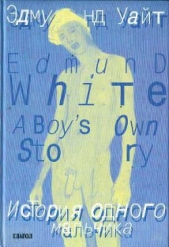

История одного мальчика

История одного мальчика читать книгу онлайн

Эдмунд Уайт родился в Цинциннати в 1940 году. Преподавал в Йельском и Колумбийском Университетах, Нью-Йоркском Гуманитарном Институте. Был контрибютором The New York Times Book Review, Vogueи Vanity Fair.В 1983 году получил стипендию фонда Гугенхейма и награду Американской Академии и Института искусства и литературы. Роман „История одного мальчика“ одно из наиболее известных произведений писателя. Это откровенный текст, раскрывающий психологию современного американского подростка. На русском языке издается впервые.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

У мистера Пуше были очень полные губы цвета малинового мороженого, еще не вынутого из упаковки, не обесцвеченного облизыванием, и слегка выпуклые глаза, светлые и подернутые влагой, как у спаниеля. Его оливковая кожа была очень тонкой, а усы, хотя и тщательно выбриваемые каждое утро, к полудню появлялись в виде черной полоски и росли не над самой губой, а в некотором отдалении, напоминая узкую, строго горизонтальную черточку, которую мог бы провести ребенок в канун Дня всех святых. Крепкая грудь была от живота до плеч покрыта мягкими, блестящими завитками черных волос; соски были маленькие и почти фиолетовые. Его живот, весь в мышечных складках, выделялся, точно особая зона, укрытая аркой грудной клетки и огороженная тазовыми костями — в форме черепашьего панциря. Эти его прославленные ноги оказались удивительно тонкими. Они ничуть не напоминали те мощные механизмы, которые я ожидал увидеть. Будучи наивным материалистом, по крайней мере когда дело касалось мужчин, я упускал из виду то удивительное чувственное влечение, которое способны возбуждать конечности. Откуда бралась его сила? Когда он бывал неподвижен, куда девалась вся его скорость?

Во время наших экспедиций я сидел рядом с ним на жесткой деревянной скамье или стоял подле него под пыльной люстрой, слушая доносившееся из-за иконостаса пение мужских голосов, и уже почти чувствовал себя его любовником — а почему бы и нет, ведь он был таким же никому не нужным мужчиной, как я, всеми отвергнутым мальчиком.

Каждое утро, ровно в шесть, он выходил на беговую дорожку и бегал в тумане, с секундомером в руке, выпуская изо рта клубы пара, но бежал он явно к закату своей карьеры. Я понятия не имел, сколько ему лет (двадцать с чем-то), но физически он, несомненно, слабел. Полюбуйтесь на него: на смуглых щеках ни кровинки, меж лиловыми губами виднеются влажные белые зубы, ноги худые и кривоватые, с плотными, не набухшими икрами, все его тело столь интеллигентно, что, несмотря на волосатость, ничто в нем не напрашивается на сравнение с животным. Это осторожный, оторванный от жизни человек, который спит один, встает до зари, бегает, гладит свои армейские брюки, стрижет свои великолепные ногти без единого заусенца, без единой лунки, но состоящие, похоже, из бесчисленных слоев прозрачного лака, это человек, никогда, кажется, не испытывающий ни головной боли, ни похмелья, прекрасно отлаженная машина, работающая, однако, на холостом ходу, это человек, который к каждому новому впечатлению (распахиваются двери иконостаса, и темный неф заливается светом свечей: Христос воскресе) относится со слегка отстраненным любопытством, и все-таки до сих пор ничто не задело его за живое. Человек ранимый и равнодушный. Человек, с которым что-то должно случиться.

Тем временем он сидит в своей комнате общежития под жужжащей над письменным столом лампой дневного света и проверяет контрольные по алгебре. Между первым и вторым часами вечерних занятий в читальне у мальчишек есть десять свободных минут. Звенит звонок, они опрометью выбегают из комнат, в туалете струится вода, на площадке лестницы четверо колотят пятого, а мистер Пуше заводит золотые наручные часы, не так уж и давно подаренные ему в честь окончания школы, встает и через внутренний двор смотрит в окно на залитые желтым светом окна напротив, на то, как появляются и исчезают там старшеклассники. Мистер Пуше ждет. Душа его свободна, терпелива, полна надежд. Быть может, он буддист, быть может — Будда, и если он не сосредоточен целиком на этом состоянии благодати, то забвение сие доказывает лишь, что он блажен.

Если я представляю себе мистера Пуше занимающимся мастурбацией, то вижу, как он зажигает свет и щурится в поисках какой-нибудь салфетки, которую кладет на тумбочку возле кровати. Занятие неприятное, но необходимое. На нем чистая белая футболка и синие хлопчатобумажные пижамные брюки. Человек он вполне серьезный, одинокий взрослый человек. Долой свет. Он аккуратно складывает одеяло, пока то не начинает удвоенным весом давить ему на колени. Потом натягивает до середины груди простыню, дабы то, что будет под нею происходить, не казалось таким отвратительным — по крайней мере именно в этом он пытается себя уверить. (По правде говоря, простыня провозглашает автономию желания, то — что так же, как граница загара, обособляя гениталии, тем самым придает им выразительность.) Его смуглая рука откидывает пижамный клапан и обхватывает пенис, который мгновенно встает, как сосна, но в мыслях путаница, плоть сильна, а дух еще слаб. Он объединяет черты разных девушек, которых знал или видел в кино и журналах, в одно лицо, целует его, после чего пытается применить насилие — неправильно, отмена — и целует вновь.

А потом перед его мысленным взором возникает сценка из прошлого, из того дня, когда они с Жюли лежали на ковре и говорили о будущем. Они поступали в разные колледжи и расставались на целый год, его рука вдруг начинает поглаживать те трусики над холмиком, едва заметно намекающим сквозь толстый спандекс, что ниже есть проход — и тут он проникает под броню, во что-то шелковистое, в колечках, а потом горячее и влажное, напоминающее лабиринт и с готовностью впускающее в себя его пальцы, даже в то время, как в горле у нее вместе со стоном застывает „нет“ и, задыхаясь, она произносит: „Как приятно, ты такой…“ И она уткнулась лицом в его рукав, укусила складку на рубашке. Потом она отпрянула, усадила его на стул у противоположной стены, расправила, как в пантомиме, юбку, привела в порядок прическу и сказала: „Ну вот и всё“, — но, как он заметил, не включила свет, и тогда он стремглав бросился к ней и миг спустя уже сидел на полу возле ее стула и очень ласково, почтительно целовал ее колено, но его рука почти непроизвольно вновь блуждала меж ее гладкими теплыми ногами, худыми, как у мальчика, теплыми, как свежий хлеб, пока другая рука терзала его собственные брюки, а он шептал — хрипло, чувствуя, как пересохло у него во рту: „Жюли, позволь, только это, чтобы я мог об этом вспоминать…“.

Я кончил. Я увидел. Он мог бы меня одолеть. Будь я Жюли или Элен, или кем угодно — лишь до тех пор, пока я так или иначе оставался в его мыслях. Хотя нет, возможно, я не желал быть неким персонажем в голове у мистера Пуше, всего лишь вирусом, проникшим в святая святых его сознания, где можно изучать и даже испытывать его страстное стремление к женщине. Я не хотел, чтобы он проникся симпатией к мужчинам — только ко мне, ко мне даже не как к мужчине, а как к бесплотной страсти, невинной пылкости в его простодушных, мужественных, изысканно неопытных объятиях.

На листе той же злополучной пергаментной бумаги, на которой я писал Элен, я накропал мистеру Пуше стихотворное любовное послание. Подписи своей я не поставил и предусмотрительно изменил почерк, старательно скопировав длинные и тонкие завитушки рукописного курсива из тетради с прописями. Его согласие ходить со мною каждое воскресенье в церковь и нежелание говорить о своей личной жизни (если таковая была) давали мне право предположить, что он готов полюбить меня — его уступчивость и скрытность были тем мягким воском, на котором я оставлял глубокую инталию своих воздушных замков. В тот день, когда, как я узнал, он был на тренировке легкоатлетической команды, я подбежал к его двери и подсунул под нее свое стихотворение.

Итак, свершилось.

Может, прочтя, он разыщет меня после ужина и пригласит проехаться с ним в город, где мы будем сидеть в грязной забегаловке и подкармливать пятицентовиками стоящий возле столика миниатюрный музыкальный автомат? Может, он нахмурится и, сделав вид, что изучает названия песен на передвижных табличках, вертящихся под засаленным стеклом, невнятно пробормочет мне признание в любви — как будто рассердившись на меня или чувствуя неловкость?

А может, он действительно рассердится? Может, он схватит меня за руку, когда я выйду из столовой, по-садистски вонзит мне в бицепс свои ногти и потащит по вымощенным кирпичом аллеям, сверкающим льдом и посыпанным скрипящим под ногами песком, в пустующий спортзал, где одну за другой отопрет все двери, вытолкнет меня на покрытую лаком, оглашаемую гулким эхом, залитую светом неожиданно включенного прожектора баскетбольную площадку и во искупление велит мне сделать сотни отжиманий и приседаний — многочасовые упражнения в качестве лечения и наказания?