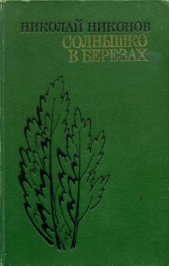

Солнышко в березах

Солнышко в березах читать книгу онлайн

Повести уральского писателя Николая Никонова («Солнышко в березах», «Глагол несовершенного вида») автобиографичны. Неторопливая манера повествования придает произведениям писателя характер особой задушевности, правдивости. Наряду с изображением человеческих отношений, судеб, автора интересуют проблемы отношения к богатствам земли.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Поступать на работу отправился на другой день, пораньше. В четырнадцать ничего не откладывают надолго. Конечно, выбор у меня был невелик: учеником, сторожем, грузчиком, чернорабочим — кем еще? Дворником? Дворником не пойду, да и не возьмут. Дворник, казалось, обязательно должен быть старик с желтой бородой или уж баба, здоровущая, квадратная.

Поразмыслив и прикинув, двинулся в район вокзала на те кривые разъезженные улицы с глубокими колеями, где либо стоит глинистая грязь, либо густо лежит пыль, и в ней железо, проволока, давленые кошки. На этих улицах прохожих мало, больше машин и телег, дома сменяются бараками с прогнутой крышей, где трепещет на веревках цветное линялое белье и пахнет уборной, заборами, на которых обязательно написано мелом сами знаете что, слепыми окнами складов и проходных, от них веет скукой, безгласной тоской. Такие улицы нехороши даже в солнечный, даже в июньский день.

При мне была палевая, треснувшая крест-накрест по сгибам бумага с дошкольным смешным названием «метрики». В этих метриках было написано, что я, Смирнов Анатолий Васильевич, родился 19 декабря 1930 года, русский, пол «муж». Отец, Смирнов Василий Андреевич, русский, служащий, мать Смирнова Евгения Ивановна, русская, служащая. О чем «в книге актов гражданского состояния» записано под номером таким-то. В общем, было как-то даже неприятно, что эта ветхая бумажонка — мое единственное удостоверение личности и потеряй я ее (а потерять все время боялся) — останусь кем-то вроде бы без лица, без роду-племени, так, некто, о ком ничего не известно.

Я долго ходил по привокзальным улицам, что-то прикидывал, сам не знал что, а проще говоря — боялся. Не знаю чего. Боялся…

Солнце уже сильно пекло, когда я решил отворить первую обитую фанерой дверь с надписью сверху «База Снаблесторга». В прокуренной проходной у деревянной загородки стоял однорукий небритый инвалид, дымил газетной самокруткой. Дальше по лавкам сидели раскрасневшиеся женщины в скинутых платках, иные с растрепанными волосами, точно пришли из бани.

— Куда? — тоном охранника спросил инвалид. Он оказался еще и на протезе.

Я очень робко объяснил, полез за пазуху — где там мои метрики.

— Гони обратно, — сказал инвалид, оглядывая меня. — У нас работа не по тебе. Доски. Бревна. Вон бабы ворочают, куда тебе, младенцу. Шагай…

Я вышел оттуда глубоко оскорбленный. «Бабы ворочают!» А я-то что? Долго стоял, щурился от яркого солнца в пустой улице. Вот так так! Неужели действительно похож на молокососа? Хотелось глянуть на себя со стороны. Каков? Да сдуру это он чего-нибудь…

Но примерно то же повторилось и на другой базе, и на третьей, и на десятой. Едва я вытаскивал желтую бумагу, тотчас делался вывод: ты же, друг, несовершеннолетний!

В последнем, каком-то мясорыбскладе, куда я пришел к вечеру, дядька с лицом, похожим на гирю или, лучше сказать, на замок, громко сопя и швыркая, пил чай из блюдечка. Он велел мне сесть, а сам продолжал с хлипом тянуть чай, кряхтел после каждого глотка и отдувался. Он подливал чаю из эмалированного чайника — сначала в стакан, потом из стакана в блюдечко, хрустел сахаром, колол его крепкими зубами (возбуждая у меня одну только мысль: сколько сахару у него, видать, не по карточкам). Лицо с глазами-щелками говорило о том же. Наконец он отодвинул стакан, отдулся, отчего лицо еще более сделалось похожим на замок и цветом стало как обваренное, нашарил папиросы, закурил. И только тогда спросил:

— Доку́менты есть?

Я протянул свои метрики. Не разворачивая их, он спросил:

— Где живешь? (Он сказал «жывешь».)

Я назвал адрес.

— С кем?

— С мамой, с матерью.

— Братья-сестры есть?

— Нет.

— Отец где? (Он сказал «отес».)

— Работает в Донбассе.

— Не живет, стало быть, с матерью? — как-то заинтересованнее спросил он.

— В армии служит. Стройбат.

— А-а… Нестроевщина…

— Нет, он строевой. Сапер. Всю войну…

— Кем хошь поступить?

— Грузчиком. У вас там написано…

— Так. Грузчиком, значит. Ничо, вижу, парень крепкий. Лет четырнадцать, поди тебе?

Я кивнул, обрадовался, простил ему лунообразную ряшку и подслеповатые глаза. Хоть бы принял!

— Ладно, — сказал он. — Сколько, значит, тебе? Да. Так… Шешнадцати нет… Нет шешнадцати… На… Приходи, когда будет шешнадцать.

— …?

— Не понятно, что ли? Ше-шнад-цать минет — приходи. Ну, пока…

Он снова плеснул чаю в стакан и, уже не глядя, будто меня и не было, подбавил заварки. Я поглядел, как в янтаре стакана крутятся черные чаинки, повернулся и с натугой отворил стянутую пружиной дверь.

То же примерно было во все последующие дни, когда я ходил устраиваться и понемногу усваивал психику и взгляды безработного. В общем-то, все было гуманно, вроде бы правильно: не вырос — не лезь не в свое дело, подкопи силенки, без тебя пока обойдутся. Но, с другой стороны, я же почти взрослый. Я поднимаю двухпудовку, могу и грузить, и пилить, и строить, и письма-телеграммы разносить. Дайте работу! Мне нужны деньги, нужен костюм. Дайте мне на него заработать… Поступать в техникум я теперь уже не собирался. Я твердо, отчаянно твердо решил раздобыть денег на хороший костюм, такой, как у Кузьмина, у Лиса, может быть, такой, как у Мосолова. Мне даже стал сниться этот костюм, матово и шелковисто поблескивающий, новый-новый, совсем не мнущийся. Что такое костюм сейчас? Ну, одежда, тоже, конечно, необходимая, сшитая после десятка нудных хождений в мастерскую или купленная в скучном магазине, где так же скучно пахнет новой одеждой, — а тогда он именно снился, и мне ли одному, — как снились, улыбаясь белыми прошвами рантов, великолепные блестящие ботинки в витринах коммерческого универмага…

Находились мне лишь временные заработки. Помогал шоферам в длинном гараже мыть машины — собственно, мыл-то я, а шоферы лишь милостиво позволяли это делать, — но деньгами здесь не разживешься, давали закурить, делились едой, а мне нужны были деньги. Хотел ходить со взрослыми ребятами грузить кули и мешки, на базу не пускали — мол, без паспорта, еще украдешь чего — как будто с паспортами не воруют, а если как-нибудь проходил, заработок на меня не выписывали и мне выделялась лишь скудная жертвенная доля. Исчерпав недели за три все возможности честного труда, я наконец решил заняться базарными спекуляциями. Рынок был все так же по-военному велик, затоплял прилегающие улицы, по-прежнему на нем продавали все — от перетрума и черной краски, сделанной, кажется, из обычной печной сажи, от нафталина и сахарина в крошечных порошках до перламутровых рыдающих аккордеонов и американских мотоциклов «Харлей-Давидсон» — моей голубой мечты.

Я не любил рынок, скорее даже ненавидел его. Самая мысль превратиться в базарного делягу была противна до омерзения. О, какие разные были здесь типы. Бойкие бабы, чем-то еще наглее таких же бойких парней и мужчин с темными бесчеловечными глазами; бабы и мужики, спорящие, орущие, без конца лузгающие семечки, хитро приценивающиеся, сбивающие цену или, наоборот, «подначивающие» кому-нибудь такому же, своему, в попытке «толкнуть» дерьмо. Старухи с исплаканными глазами, с какой-нибудь траченной молью ветошью, с безнадежным укором и ожиданием в глазах; перетаптывающиеся дамы типа бывших барынек, уже давно увялые, но еще с кудерьками, в каких-то дореволюционных шляпках; инвалиды в грязных шинелях, с костылями и с палками; мазаные шустрые пацаны в соплях, в ремках и довольно приличные мальчики с наглыми сытыми рожицами; женщины не старые, у которых и в глазах, и в губах, и в скулах — одно горе и нужда. Слепые с каменными, всегда почему-то изрытыми оспой лицами поют под гармошку, сидят с ящичком на коленях, в ящичке суетится грязная белая мышь, вытаскивает билетики. Около востроглазая баба, похожая на сороку. Вертится во все стороны: «Погадать, женщины, погадать, мужчины, у кого причины». Бредут и бродят какие-то совсем уж нелепые фигуры, не поймешь, мужик или баба: юбка, сапоги, бушлат, мужская ушанка поверх завязана платком, вместо лица красное, слезное, мычащее… Идут, останавливаются, толкаются, продают и покупают, спорят, дерутся, кого-то бьют, кто-то отчаянно удирает, улепетывает, и его ловят, кричат: «Держи! Батюшки, держите…» Всякий раз, побывав здесь, уходишь опущенный, залосненный и захватанный, наглотавшийся до оскомины этого мира, который хитрит и торжествует, ворует и отдает последнее, плачет и сияет поганым хапаным счастьем. Я даже теперь, спустя многие годы, не могу спокойно идти мимо рынка, по его засыпанной скорлупой площади — так свежо, незаживаемо то, что было.