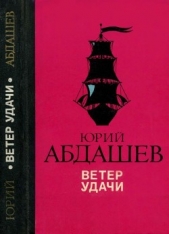

Ветер удачи<br />(Повести)

(Повести)

Ветер удачи

(Повести) читать книгу онлайн

(Повести) - читать бесплатно онлайн , автор Абдашев Юрий Николаевич

В книге четыре повести. «Далеко от войны» — это своего рода литературная хроника из жизни курсантов пехотного училища периода Великой Отечественной войны. Она написана как бы в трех временных измерениях, с отступлениями в прошлое и взглядом в будущее, что дает возможность проследить фронтовые судьбы ее героев. «Тройной заслон» посвящен защитникам Кавказа, где горный перевал возведен в символ — водораздел добра и зла. В повестях «Пять тысяч миль до надежды» и «Ветер удачи» речь идет о верности юношеской мечте и неискушенном детском отношении к искусству и жизни.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

На других фронтах существенных изменений не произошло.

Из сводки Совинформбюро.

3. КУРС ОДИНОЧНОГО БОЙЦА

Каждое утро начиналось с трубы, игравшей сигнал «повестки». Он был непродолжительным и не слишком громким, звучавшим как бы под сурдинку. Если я уже не спал в это время, то мог спокойно рассчитывать на целых пять минут полудремотного блаженства с натянутым на голову одеялом и закрытыми глазами. Это был еще не наш сигнал, он предназначался для начальства. Услышав его, дежурный должен был будить старшину, койка которого стояла прямо в каптерке. Но зато через пять минут…

В утреннем, еще не омраченном дымами воздухе сигнал подъема звучал возбуждающе-призывно, как мощный голос средневекового боевого рога. В ту же секунду полумрак казармы озарялся вспышкой электрических лампочек, звенел звонок, и голос дежурного, а за ним и старшины отрывал нас от теплых подушек и подбрасывал над койками.

— Подъем!

— Подъе-ем, — давил на барабанные перепонки металлический голос старшины Пронженко. — А Голуб досе спыть?

Спрыгнуть на пол с верхнего яруса было делом одной секунды. Тут главная задача заключалась в том, чтобы не зашибить обитателей первого этажа. Все разложено и развешано на своих местах: брюки, гимнастерка, ботинки, обмотки, ремень — именно в этом порядке. Но в проходе между койками нас четверо, а старшина стоит над душой с часами, у которых имеется секундная стрелка, и в такт ее частым рывкам стучит по полу кожемитовой подметкой: так, так, так.

Через несколько дней после прибытия нам выдавали оружие. Старшина записывал в реестр и громко объявлял номера винтовок, а вручал их сам командир взвода. Я рассчитывал, что карабин мне передадут торжественно из рук в руки, но тут было заведено по-другому.

— Абросимов!

Я делаю два шага вперед. Лейтенант берет винтовку за ложу чуть повыше разрезного кольца. Держа ее стволом вверх, он командует «лови!» и резко отбрасывает от себя. Не знаю, каким чудом мне удается поймать карабин на лету, тем более, что с такой манерой передачи оружия я совершенно незнаком — ведь по списку меня выкликнули первым. Мне остается только повторить выбитый на казеннике номер и стать в строй. Товарищи мои теперь хотя и подготовлены, но я все равно вижу, как они жмутся и краснеют, как от напряжения у них дрожат руки. Что будет, если оружие грохнется об пол?

У лейтенанта это получалось так ловко и изящно, что никто из нас карабин не упустил. Потом нам еще раз повторили правила обращения с оружием и ухода за ним, приказали каждому заготовить бирочки с номером и своей фамилией для отведенного гнезда в ружейной пирамиде.

— Товарищи курсанты, — сказал напоследок Абубакиров, — запомните: вы можете забыть свою собственную фамилию, год рождения, но номер карабина — никогда.

У входа в красный уголок висел плакат с крылатыми суворовскими словами: «Тяжело в учении — легко в бою». Надо отдать должное, наши командиры неукоснительно следовали завету великого полководца и делали все возможное и невозможное, чтобы облегчить нашу участь в предстоящих боях.

Занимались мы в среднем по четырнадцать часов в сутки.

При всей замкнутости узкого мира, в котором мы вращались, при всей нашей мальчишеской беспечности мы не могли не ощущать того, что происходило за стенами училища. В красном уголке висел черный, похожий на тарелку, репродуктор, и вечерами нам разрешали слушать оперативные сводки с фронтов. Мы видели, как все более озабоченными становятся лица наших командиров. Немцы подходили к Сталинграду, к Волге. И от нас требовали одного — быстрее, быстрее!

Строевая подготовка — вколачивание и без того утрамбованного гравия на широком плацу — тум, тум, тум. И команды: «На пле-е-чо! К но-о-ге! Шаго-ом марш! Кру-у-гом!» Обязательные занятия в штурмгородке — преодоление бума и полосы препятствий, окапывание, лазание через стенку, проделывание проходов в проволочных заграждениях…

Изучение матчасти мы воспринимали как подарок судьбы. Не надо было тратить драгоценных калорий. Сиди себе в уютном сухом классе, разбирай автомат или ручной пулемет. И солнце не печет, и за ворот не капает. Если говорить по справедливости, мы не были такими уж неоперившимися птенцами. Еще в шестнадцать лет на школьных занятиях по военному делу мы могли на спор с закрытыми глазами разобрать и собрать затвор винтовки и, когда очень хотели, умели держать строй. Многие из нас были ворошиловскими стрелками и дырявили в тирах грудные мишени, а это было не так уж мало…

Тридцать лет мне не приходилось держать в руках боевого оружия, но я уверен, что и сейчас смог бы не глядя разобрать ППШ и даже, возможно, ручной пулемет Дегтярева, хотя из названий только и помню, что боевые упоры да ромбоидальный вырез, или, может быть, наоборот, выступ, в одной из частей затвора. Почему именно- ромбоидальный? Скорее всего из-за непонятного и странного звучания этого слова, когда-то в юности поразившего мой слух и прочно оттиснутого в памяти. А у ручника, помнится, одних задержек надо было запомнить около десятка.

Невдалеке от казармы проводятся занятия по штыковому бою: «Дела-ай… раз! Дела-ай… два! Коротким коли! Прикладом отбей!» Потом мы, задыхаясь, с криком «ура!» и карабинами наперевес бежим в последнюю решительную атаку и с выпадом колем обшитые парусиной чучела. Граненый штык с хрустом входит в слежавшуюся солому, и от этого страшного звука мороз продирает по коже.

Я не знал, как погиб мой отец. А в том, что он погиб, я почти не сомневался. Иногда по ночам, уже засыпая, я пытался представить себе лицо человека, который выпустил в него пулю. И тогда меня охватывала такая лютая ненависть, что слезы наворачивались на глаза. Чтобы встретиться с ним, я, кажется, согласился бы пойти на край света. И наверное, в тот миг в этом набитом трухлявой соломой пугале мне мерещился именно он, мой кровный враг — фашист.

До тех пор чувство ненависти было мне неведомо. В мирной жизни существовало столько всего заслуживающего внимания и любви, что на ненависть не оставалось ни места, ни времени.

Я ходил в школьный музкружок, занимался в духовом оркестре. Всех нас, кто играл на альтах, называли «истаташниками», потому что, разучивая вальсы, мы постоянно отсчитывали такт: «ис-та-та, ис-та-та…».

Я, наверное, никогда не стал бы настоящим музыкантом, хотя и нотную грамоту усвоил, и слухом природа меня не обидела. В кружке я занимался оттого, что любил острый звук медной трубы, словно бы исторгаемый самой душой, и чудо превращения ничего не выражающих отрывочных колебаний воздуха и пауз самых разных инструментов в единое гармоничное звучание. Это было великолепно! Я и здесь, в училище, с волнением слушаю, как возникают и доносятся знакомые звуки из репетиционной комнаты музвзвода, и порой испытываю желание переложить на ноты любой сигнал трубы.

Были у меня и другие увлечения, как тайные, так и явные. К тайным я отношу Лидочку Сонкину. Она сидела в левом от меня ряду, возле окна. Когда на третьем уроке солнечные лучи добирались до ее парты, простреливая легкие золотые волосы, Лидочкина голова вспыхивала, как только что родившаяся звезда первой величины. Ее окружало сияние в несколько миллионов свечей, так что смотреть становилось больно. У Лидочки Сонкиной была атласно-белая кожа с легким румянцем на щеках. И, хотя Лидочка была круглой отличницей, она всегда мучительно краснела, когда ее вызывали к доске. Мне нравилось в ней все: и то, как она одевается, и то, как произносит шипящие звуки, почти не разжимая зубов, — «жук, жужелица…».

Мы проучились с ней с шестого по девятый в одном классе, и я ни разу с ней не заговорил. Ни разу! Меня считали общительным парнем, а тут при виде ее словно столбняк находил, и я терял дар речи. О Лидочке можно было только мечтать… Как это было давно!

Теперь все иначе. Часто по ночам, а иногда и под утро, когда сон особенно сладок, гремит сигнал учебной тревоги: соль-соль-соль, соль-ми-до… Топот тяжелых ботинок по казарме, недолгая толкотня возле пирамиды с оружием, и рота построена. Бывает, тут же, после короткого осмотра курсантов, их амуниции и одежды звучит отбой, и старшина, притворно тараща глаза, орет во все горло: «Воздух!» Это означает примерно то же, что команда «разойдись!». И тогда мы снова, торопясь не меньше, чем при сигнале тревоги, раздеваемся и валимся в постели. Это чем-то напоминает кино, когда механик начинает крутить ленту в обратном направлении.