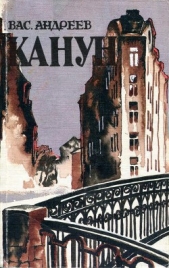

Канун

Канун читать книгу онлайн

Творчество талантливого прозаика Василия Михайловича Андреева (1889—1941), популярного в 20—30-е годы, сегодня оказалось незаслуженно забытым. Произведения Андреева, посвященные жизни городских низов дооктябрьских и первых послереволюционных лет, отражающие события революции и гражданской войны, — свидетельство многообразия поисков советской литературы в процессе ее становления.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Обитатели тринадцатой почти все и жили в чайной.

Ночевали в темной, без окон, комнате.

На нарах — взрослые, под нарами — плашкетня и те, кто позже прибыл.

Комната — битком, все вповалку. Грязь невыразимая. Вошь — темная; клопы, тараканы.

В сенях кадка с квасом — и та с тараканами. В нее же, пьяные, ночью, по ошибке мочились.

Только фартовые — воры — в кухне помещались, с поваром.

Им, известно, привилегия.

«Четырнадцатый класс» — так их и звали.

Выдающимися из них были: Ванька-Селезень, Петька-Кобыла и Маркизов Андрюшка.

Ванька-Селезень — ширмач, совершавший в иной день по двадцати краж. Человек, не могущий равнодушно пройти мимо чужого кармана.

Случалось, закатывался в ширму, забыв предварительно «потрёкать», то есть ощупать карман, — так велико было желание украсть.

Селезень — вор естественный.

«Брал» где угодно, не соображаясь со стремой и шухером.

На глазах у фигарей и фараонов залезал в карман одинокого прохожего.

Идет по пятам, слипшись с человеком. Ребенок и тот застрёмит.

А где «людка» — толпа, — будет втыкать и втыкать, пока публика не разойдется или пока самого за руки не схватят.

Однажды он «сгорел с делом», запустив одну руку в карман мужчины, а другую — в карман женщины.

Так, с двумя кошельками — со «шмелем» (мужской кошелек) и с «портиком» (дамский) в руках — повели в участок.

У Знаменья это было, на литургии преждеосвященных даров.

Петька-Кобыла — ширмач тоже, но другого покроя. Осторожен. Зря не ворует. Загуливать не любит. С фарта и то норовит на чужое пить.

Из себя — кобёл коблом.

Волосы под горшок, но костюм немецкий. И с зонтиком всегда, и в галошах. Фуражка фаевая, купеческая.

Трусоват, смирен. Богомол усердный. С фарта свечки ставил Николаю Угоднику. В именины не воровал.

Маркизов Андрюшка — домушник.

Хорошие делаши, вроде Ломтева Кости и Миньки-Зуба, с Маркизовым охотно на дела идут.

Сами приглашают, не он их.

Маркизов — человек жуткий.

Не пьет, а компанию пьяную любит, не курит, а папиросы и спички всегда при себе.

Первое дело его, в юности еще: мать родную обокрал, по миру пустил. Шмару, случалось, брал «на малинку».

Вор безжалостный, бесстыдный.

На дело всегда с пером, с финкою, как Колька-Журавль из-за Нарвской.

«Засыпается» Маркизов с боем.

Связанного в участок и в сыскное водят.

В тринадцатую перебрались новые лица: Ганька-Калуга и Яшка-Младенец.

Не то нищие, не то воры или разбойники — не понять.

Слава о них шла, что хамы первой марки и волыночники.

Перекочевали они из живопырки «Манджурия».

Калуга «Манджурию» эту почти единолично (при некотором участии Младенца) в пух и прах разнес.

Остались от «Манджурии» стены, дверь, окна без рам и стул, что под бочонком для кипяченой воды стоял у дверей.

Остальное — каша.

Матвей Гурьевич, хозяин трактира, избитый, больше месяца в больнице провалялся, а жена его — на сносях она была — от страха до времени скинула.

И волынка-то из-за пустяков вышла.

Выпивала манджурская шпана. Взяли на закуску салаки, а хозяин одну рыбку не додал.

Калуга ему:

— Эй ты, сволочь! Гони еще рыбинку. Чего отначиваешь?

Тот — в амбицию:

— А ты чего лаешься? Спроси как человек. Сожрал, поди, а требуешь. Знаем вашего брата!

Калуга, вообще не разговорчивый, схватил тарелку с рыбою и Гурьевичу в физию.

Тот заблажил. Калуга его — стулом. И пошел крошить. Весь закусон смешал, что карты: огурцы с вареньем, салаку с сахаром и т. д.

Чайниками — в стены, чай с лимоном — в граммофон.

Товарищи его — на что ко всему привычные — хрять.

Один Младенец остался.

Вдвоем они и перекрошили все на свете.

Народ как стал сбегаться — выскочили они на улицу. Калуга бочонок с кипяченой водою сгреб и дворнику на голову — раз!

Хорошо, крышка открылась и вода чуть тепленькая, а то изуродовать мог бы человека.

Калуга видом свирепый: высокий, плечистый, сутулый, рыжий, глаза кровяные, лицо — точно опаленное. Говорит сипло, что ни слово — «мать».

Про него еще слава: в Екатерингофе или в Волынке где-то вейку ограбил и зарезал, но по недостаточности улик оправдался по суду.

И еще: с родной сестренкою жил, как с женою. Сбежала сестра от него.

Калуга силен, жесток и бесстрашен.

Младенец ему под стать.

Ростом выше еще Калуги. Мясист. Лицо ребячье: румяное, белобровое, беловолосое. Младенец настоящий!

И по уму дитя.

Вечно хохочет, озорничает, возится, не разбирая с кем: старух, стариков мнет и щекочет, как девок, искалечить может шутя. Убьет и хохотать будет. С мальчишками дуется в пристенок, в орлянку. Есть может сколько угодно, пить — тоже.

Здоровый. В драке хотя Калуге уступает, но скрутить, смять может и Калугу. По профессии — мясник. Обокрал хозяина, с тех пор и путается.

Калуга по специальности не то плотник, не то кровельщик, картонажник или кучер — неизвестно.

С первого дня у Калуги столкновение произошло с Царь-бабою.

Калуга заговорил на своем каторжном языке: в трех словах пять «матерей» — Анисья Петровна заревела:

— Чего материшься, франт? Здесь тебе не острог!

Калуга из-под нависшего лба глянул, будто обухом огрел, да как рявкнет:

— Закрой хлебало, сучья отрава! Не то кляп вобью!

Царь-баба мясами заколыхалась и присмирела.

Пожаловалась после своему повару.

Вышел тот. Постоял, поглядел и ушел.

С каждым днем авторитет Царь-бабы падал.

Калуга ей рта не давал раскрыть.

На угрозы ее позвать полицию свирепо орал:

— Катись ты со своими фараонами к чертовой матери на легком катере.

Или грубо балясничал:

— Чего ты на меня скачешь, сука? Все равно с тобой спать не буду!

— Тьфу, черт! Сатана, прости меня господи! — визжала за стойкою Анисья Петровна. — Чего ты мне гадости разные говоришь? Что я, потаскуха какая, а?

— Отвяжись, пока не поздно! — рявкал Калуга, оскаливая широкие щелистые губы. — Говорю: за гривенник не подпущу. На черта ты мне сдалась, свиная туша! Иди вот к Яшке, к мяснику. Ему по привычке с мясом возиться. Яшка-а! — кричал он Младенцу. — Бабе мужик требуется. Ейный-то муж не соответствует. Чево?.. Дурак! Чайнуху заимеешь. На паях будем с тобою держать!

Младенец глуповато ржал и подходил к стойке.

— Позвольте вам представиться с заплаткой на…

Крутил воображаемый ус. Подмигивал белесыми ресницами. Шевелил носком ухарски выставленной ноги, важно подкашливал:

— Мадама! Же-ву-при пятиалтынный. Це зиле, але, журавле. Не хотится ль вам пройтиться там, где мельница вертится?..

— Тьфу! — плевалась Царь-баба. — Погодите, подлецы! Я, ей-богу, околоточному заявлю!

— Пожалуйста, Анись Петровна! — продолжал паясничать Младенец. — Только зачем околоточному? Уж лучше градоначальнику. Да-с! Только мы усю эту полицию благородно помахиваем, да-с! И вас, драгоценнейшая, таким же образом. — Чего-с? — приставлял он ладонь к уху. — Щей? Спасибо, не желаю! А? Ах, вы про околоточного? Хорошо… Заявите на поверке. Или в обчую канцелярию.

— Я те дам — помахиваю! Какой махальщик нашелся! Вот сейчас же пойду заявлю! — горячилась, не выходя, впрочем, из-за стойки, Анисья Петровна.

А Калуга рявкал, тараща кровяные белки:

— Иди! Зови полицию! Я на глазах пристава тебя поставлю раком. Трепло! Заявлю! А чем ты жить будешь, сволочь? Нашим братом шпаной да вором только и дышишь, курва!

— Заведение закрою? Дышишь? — огрызалась хозяйка. — Много я вами живу. Этакая голь перекатная, прости господи! Замучилась!..

Калуга свирепел:

— Замолчь, сучий род! Кровь у тебя из задницы выпили! Заболела туберкулезом.

Младенец весело вторил:

— Эй! Дайте стакан мусору! Хозяйке дурно.

Такие сцены продолжались до тех пор, пока Анисья Петровна не набрала в рот воды — не перестала вмешиваться в дела посетителей.