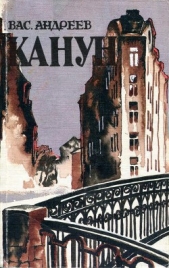

Канун

Канун читать книгу онлайн

Творчество талантливого прозаика Василия Михайловича Андреева (1889—1941), популярного в 20—30-е годы, сегодня оказалось незаслуженно забытым. Произведения Андреева, посвященные жизни городских низов дооктябрьских и первых послереволюционных лет, отражающие события революции и гражданской войны, — свидетельство многообразия поисков советской литературы в процессе ее становления.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Стоял минуту, держа в обеих руках сложенный вдвое портфель.

Вспомнил: в портфеле — бумага, утром полученная из тыла.

Вспомнил, в конце той бумаги значилось: «По исполнении немедленно донести»…

Вечером того же дня комбриг спрашивал Тропина:

— Неужели вы сами расстреляли того… Любимова, что ли?.. Собственноручно?

— Да, — ответил военкомбриг Тропин.

1924 г. Лето

ВОЛКИ

Повесть

Ваньки Глазастого отцу, Костьке-Щенку, не нужно было с женой своей, с Олимпиадою, венчаться.

Жили же двенадцать лет невенчанные, а тут, вдруг, фасон показал.

Граф какой выискался!

Впрочем, это все Лешка-Прохвост, нищий тоже с Таракановки, поднатчик первый, виноват:

— Слабо, — говорит, — тебе, Костька, свадьбу сыграть!

Выпить Прохвосту хотелось, ясно! Ну, а Щенок «за слабо» в Сибирь пойдет, а тут еще на взводе был.

— Чего — слабо? Возьму, да обвенчаюсь. Вот машинку женкину продам и готово!

А Прохвост:

— Надо честь честью. В церкви, с шаферами. И угощение чтобы.

Олимпиады дома не было. Забрал Щенок ее машинку швейную ручную, вместе с Прохвостом и загнали на Александровском.

Пришла Олимпиада, а машинку Митькою звали. Затеяла было бузу, да Костька ей харю расхлестал по всем статьям и объявил о своем твердом намерении венчаться, как и все прочие люди.

— А нет — так катись, сука, колбасой!

Смех и горе! Дома ни стола ни стула, на себе барахло, спали на нарах, в изголовье — поленья — «шестерка», как в песне:

И вдруг — венчаться!

Но делать нечего. У мужа — сила, у него, значит, и право. Да и самой Олимпиаде выпить смерть захотелось. И машинка все равно уж улыбнулась.

Купили водки две четверти, пирога лавочного с грибами и луком, колбасы собачьей, огурцов. Невеста жениху перед венцом брюки на заду белыми нитками зашила (черных не оказалось) и отправились к Михаилу Архангелу.

А за ними таракановская шпана потопала.

Во время венчания шафер, Сенька-Черт, одной рукою венец держал, а другой брюки поддерживал — пуговица одна была и та оторвалась.

Гости на паперти стреляли — милостыню просили.

А домой как пришли — волынка.

Из-за Прохвоста, понятно.

Пока молодые в церкви крутились, Прохвост, оставшийся с Олимпиадиной маткою, Глашкой-Жабою, накачались в доску: почти четверть водки вылакали и все свадебное угощение подшибли.

Горбушка пирога осталась, да огурцов пара.

Молодые с гостями — в дверь, а Прохвост навстречу, с пением:

А старуха Жаба на полу кувыркается: и плачет и блюет.

Невеста — в слезы. Жених Прохвосту — в сопатку. Тот — его.

Шпана — за жениха, потому он угощает.

Избили Прохвоста и послали настрелять на пирог.

Два дня пропивали машинку. На третий Олимпиада опилась. В Обуховской и умерла. Только-только доставить успели.

Щенок дом бросил и ушел к Царь-бабе, в тринадцатую чайную.

А с ним и Ванька.

Тринадцатая чайная всем вертепам вертеп, шалман настоящий: воры всех категорий, шмары, коты, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста.

Хозяин чайной — Федосеич такой, но управляла всем женка его, Царь-баба, Анисья Петровна, из копорок, здоровенная, что заводская кобыла.

Весь шалман держала в повиновении, а Федосеич перед нею, что перед богородицей, — на задних лапках.

С утра до вечера, бедняга, крутится, а женка из-за стойки командует да чай с вареньем дует без передышки — только харя толстая светит, что медная сковородка.

И не над одним только мужем Царь-баба властвовала.

Если у кого из шпаны или из фартовых деньги завелись — лучше пропей на стороне или затырь так, чтобы не нашла, а то отберет. Самых деловых собственноручно обыщет и отнимет деньги.

— Пропьешь, — говорит, — все равно. А у меня они целее будут. Захочешь чего, у меня и заказывай. Хочешь — пей!

Водку она продавала тайно, копейкою дороже, чем в казенках.

Ванька-Селезень, ширмач, один раз с большого фарту не захотел сдать деньги Царь-бабе, в драку даже полез, когда та начала отбирать.

Но ничего у Ваньки не вышло.

Да и где же выйти-то?

Сила у него пропита, здоровье тюрьмою убито, а бабища в кожу не вмещается.

Принялась она Селезня хлобыстать со щеки на щеку — сам денежки выложил.

Так Царь-баба и царствовала.

Одинокие буйства прекращала силою своих тяжелых кулаков или пускала в ход кнут, всегда хранящийся под буфетом.

Если же эти меры не помогали, на сцену являлся повар Харитон, сильный, жилистый мужик, трезвый и жестокий, как старовер.

Вдвоем они как примутся чесать шпану — куда куски, куда милостыня.

Завсегдатаи тринадцатой почти сплошь — рвань немыслимая, беспаспортная, беспорточная; на гопе у Макокина и то таких франтов вряд ли встретишь.

У иного только стыд прикрыт кое-как.

Ванька-Глазастый, родившийся и росший со шпаною, не предполагал, что еще рванее таракановских нищих бывают люди.

В тринадцатой — рвань форменная.

Например — Ванька-Туруру.

Вместо фуражки — тулейка одна; на ногах зимою — портянки, летом — ничего; ни одной заплатки, все — в клочьях, будто собаки рвали.

А ведь первый альфонс! Трех баб имел одновременно: Груньку-Ошпырка, Дуньку-Молочную и Шурку-Хабалку.

Перед зеркалом причесывается — не иначе.

Или вот «святое семейство»: Федор Султанов с сыновьями Трошкою, Федькою и Мишкою-Цыганенком.

Эти так: двое стреляют, а двое в чайной сидят. Выйти не в чем. Те придут, эти уходят.

Так, посменно, и стреляли.

А один раз — обход.

«Святое семейство» разодралось — кому одеваться?

Вся шпана задним ходом ухряла, а они дерутся из-за барахла. Рвут друг у дружки.

Всю четверку и замели: двое в одежде, двое чуть не нагишом.

Или еще король стрелков, Шурка-Белорожий. В одних подштанниках и босой стрелял в любое время года. В рождество и крещенье даже.

«Накаливал» шикарно! Другой вор позавидует его заработку.

Да и как не заработать?

Красивый, молодой и в таком ужасном виде.

Гибнет же человек! В белье одном. Дальше нижнего белья уж ехать некуда.

Не помочь такому — преступление.

А стрелял как!

Плачет в голос, дрожит, молит спасти от явной гибели.

— Царевна! Красавица! Именем Христа-спасителя умоляю: не дайте погибнуть! Фея моя добрая! Только на вас вся надежда!

Каменное сердце не выдержит, не только женское, да еще если перед праздником.

А ночью к Белорожему идет на поклон шпана. Поит он всех, как какой-нибудь Ванька-Селезень, первый ширмач, с фарту.

Костька-Щенок Ваньку своего отдал Белорожему на обучение.

Пришлось мальчугану босиком стрелять, или, как выражался красноречивый его учитель, «симулировать последнюю марку нищенства».

— Ты плачь! По-настоящему плачь! — учил Белорожий. — И проси — не отставай! Ругать будут — все равно проси! Как я! Я у мертвого выпрошу.

Действительно, Белорожий у мертвого не у мертвого, а у переодетого городового (специально переодевались городовые для ловли нищих) три копейки на пирог выпросил.

Переодетый его заметает, а он:

— Купи, дорогой, пирога и бери. Голодный! Не могу идти!

Тот было заругался, а Белорожий на колени встал и панель поцеловал:

— Небом и землей клянусь и гробом родимой матери — два дня не ел.

Переодетый три копейки ему дал и отпустил. Старый был фараон, у самого, поди, дети нищие или воры, греха побоялся — отпустил.

Ванька-Глазастый следовал примерам учителя: плакал от холода и стыда. Подавали хорошо. Отца содержал и себе на гостинцы отначивал.