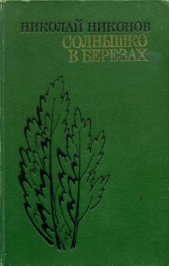

Солнышко в березах

Солнышко в березах читать книгу онлайн

Повести уральского писателя Николая Никонова («Солнышко в березах», «Глагол несовершенного вида») автобиографичны. Неторопливая манера повествования придает произведениям писателя характер особой задушевности, правдивости. Наряду с изображением человеческих отношений, судеб, автора интересуют проблемы отношения к богатствам земли.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Но воровать я не решался. Здесь бабушкины запреты были непереступимы.

— Не зарься на чужое. Кто на чужое обзарится — все свое потеряет, — поучала она. — Старые люди так говорили: «Меряй-примеривай, вешай-привешивай».

И сердилась, когда узнавала, что я работал черпалкой, по целым дням не разговаривала со мной.

Генка предлагал украсть чего-нибудь «на пару».

— Эх, голуби у Сыча — блеск. Уведем?

— Ну тебя.

— Испугался. Ты только на шухере постой.

— Ну тебя.

Черные глаза Генки так и стригли. Они никогда не стояли на месте — все время беспокойно перебегали, наглились, посмеивались под густой челкой. И весь он, маленький, ловкий, напоминал зверька, готового укусить и нырнуть в кусты. Он редко ходил шагом, все бегом, вприскочку, оглядываясь и втягивая голову в плечи, точно так же, как его братья, щеголявшие в рваных пиджаках с рукавами до земли.

Голубей у Сычова он украл. Потом Шурка Сычов совершил набег на голубятню Пашковых.

Сделал он еще хуже. Поотрывал Генкиным голубям головы.

Через неделю кто-то страшно избил самого Шурку Сычова, и я радовался, глядя, как он, весь забинтованный, ходит во дворе.

«Так тебе и надо, кровопийца!» Это был единственный человек, которого я возненавидел навсегда, навечно от всей души и за голубей, и за кур, и за яблоки, и за его совиную рожу.

Иногда я удивляюсь, что в таком окружении я уцелел, не связался крепко с тем темным миром, что доживал в слободке свои последние дни. И его последними жертвами были Генка, Валька Кипин, ребята Курицыны — все они со временем попались на кражах.

Я с благодарностью думаю о бабушке. Нет, не мать. Матери я не боялся. Даже не отец. Где ему было уследить за мной? Бабушка. Меня растила бабушка.

…В конце зимы я заболел. Все тело в один день покрылось мелкой коричневой сыпью, стало вдруг горячим и непослушным. Странно остро ломило в горле. Я понял, что заболел чем-то сильно, необычно. Страшно было и название болезни, тревожно оброненное за дверями толстым доктором. Лысый, губастый доктор приехал под вечер, даже не заглянул в рот, а только велел приподнять рубашку и тотчас вышел, вытеснился в дверь.

Тяжелый жар притягивал голову к подушке. Временами я плыл в густой горячей воде. Я то окунаюсь в нее с головой, иду ко дну среди красных кошмаров, то выплываю, чувствую мокрый холод на голове, слышу голоса матери и бабушки. И снова тону, силясь вынырнуть, зову отца, бабушку, Верку. Они отзываются. Я что-то говорю им, а что, не могу сообразить.

Очнулся я утром. Уже светило солнце сквозь морозные стекла. Возле топящейся растворенной голландки сидел кот, лизал лапу, тер ею за ухом. А у кровати была бабушка.

— Папа на работе?.. — не знаю зачем спросил я.

— Слава тебе, господи, слава тебе, — вдруг вслух замолилась она, а лицо ее сморщилось, затаяло слезами. Они капали на кофту.

— Ты почему?..

— Заговорил, милой, оклемался…

— Дай попить… Я спал, что ли?

— Спал, милой, спал. Жар у тебя был.

Потом я узнал, что пролежал в бреду четыре дня. И четверо суток бабушка не отходила от моей кровати.

Потянулись однообразные зимние дни. Снег медленно летел за окошком. Я смотрел на свои исхудавшие руки, выпрастывал из-под одеяла ноги — они стали тонкие и сухие, как лутошки. Вставать мне не разрешали, но и лежать уже было свыше сил. Однажды я приподнялся, спустил ноги на пол, сел, встал и тяжело грохнулся на четвереньки. Расшиб локти. Ноги не держали меня…

Снова пришлось лежать.

Пошел второй месяц. За окном уже капало. Согнало снег с крыши сенок, и капли по железу выговаривали: «бам», «бам», «бам». Ночью метался мартовский ветер. Плыли куда-то яркие звезды. На чердаке орали коты. Я почти не спал по ночам. Лежал и чувствовал, что во мне что-то ссыхается, съеживается. Я словно прирос к кровати. И все сильнее срастался с ней, беспомощный и нелепо худой. У меня отросли косицами волосы. Вечерами мать и отец прятали от меня испуганно-тревожные взгляды. Если бы хоть Верка приходила. Она и приходила, да ее ко мне не впускали. И тогда она влезала на крышу сенок, к окошку. Приплюскивала нос к окну и глядела. Иногда говорила что-то. Я не мог разобрать и только кивал. А потом плакал, отворотясь к стене. Как хотелось вон из душной, пропахшей лекарствами комнаты! Какими счастливыми я считал тех, кто ходят сами! Неужели я останусь, как безногий урод Павлуша, которого возят по слободе на расхлябанной визгливой тележке… Мне казалось: выберись я посидеть на крыльцо, поглядеть, как курятся весенним паром влажные доски на солнцепеке, послушать, как вызванивают на березе синички, и я начну поправляться.

Я рассказал бабушке об этом. Она тотчас поднялась, ушла. Ее долго не было. Но вот она воротилась, неся целое беремя сухой лебеды и полыни-чернобыльника.

— Зачем ты? Зачем… — удивленно спрашивал я. Мне показалось, что бабушка сошла с ума.

— А вот, погоди-ка… Погоди-ка… — говорила она и все улаживала странный букет. Принесла чистое ведро. Поставила в углу. И вдруг я почувствовал: в комнате ясно запахло весной, запахло талым снегом и мартовским ветром. Я приподнялся в подушках и все дышал, тянул этот приятный забытый запах воли. От него щекотало в носу. Хотелось плакать… А все-таки стало веселее, стало лучше.

Днем солнышко так тепло смеялось в окошки, разбегалось по вымытому полу. Грохались о крышу побежденные им сосульки. Стеклянным колокольчиком заливался на окне желтоперый щегленок — подарок Юрки.

Ночью я спокойно заснул. А утром вдруг почувствовал, что ноги словно бы оживели, понял, что стану поправляться. Я до сих пор очень уважаю лебеду и полынь.

СТЕКЛЯННАЯ ВЕСНА

Непонятный человек ювелир Федор Иваныч. Одутловато-насупленный, он донельзя молчалив и угрюмо суров. Среди ювелиров и гранильщиков слободы Насонов считается одним из лучших. Ему дают самую сложную работу, и с рассвета до ночи можно видеть его перед окошком, как он паяет, клепает, подпиливает. Летом дверь в комнатушку не затворяется, и я с порога тихонько слежу за Федор-Иванычевой работой. Потом, осмелев, я перебираюсь в угол на сундук и там сижу заколдованный, завороженный его умением.

Смотреть, как работают люди, всегда интересно. Чинят ли бесконечно братья Михеевы огромный американский мотоцикл «Индиана»; или кривой, похожий на старого петуха, плотник Зыков — всегда с плоским карандашом за ухом, с желтеньким складным метром в кармане спецовки — строгает на своем верстаке; копают ли рабочие ямы, выбрасывая сырую оранжевую глину, — мы с Веркой всегда тут.

Без нас не обходится постройка семиэтажного дома на пустыре за соседней улицей. Мы торчим там по целым дням, глядя, как каменщики кладут и ровняют раствор, ловко втискивают в него ряды кирпичей, пристукивают треугольными лопатками. Хорошо глядеть, а еще бы лучше самим взяться — строгать, пилить, класть кирпичи…

Иногда в нашу улицу приходят художники. Они останавливаются всегда возле избушки Пашковых. Расставит художник треногу, стул, ящик с красками и начинает по бумаге или по холсту осторожную прорисовку.

Я стою поодаль и постепенно приближаюсь по полшага. Вижу, на холсте сперва блекло, некрасиво, а потом все увереннее, яснее проступает большой тополь, ворота, угол крыши нашего дома, а там и вся зеленая основинская улица, такая похожая и неотразимо запоминающаяся. Как хорошо художник смешивает краски на дощечке, выдавливает их из маленьких тюбиков (вот бы мне такие тюбички). Краску хочется попробовать языком, а самый оловянный тюбик куснуть на зуб. Он берет краску на кисть и кладет на холст осторожно, откидываясь, смотрит, посвистывает тихо.

Все у художника получается словно бы красивее, сочнее. Чего, например, хорошего в гнилой хибарке-развалюхе? А тут она так живописно покосилась, так хорош над ней тронутый инеями тополь и неяркое небо в длинных перовых тучах. Все бы смотрел да смотрел. Обсуждая с Веркой работу художников, я всегда говорил, что, если бы мне краски, я бы еще получше нарисовал. Мне и впрямь казалось, что дело лишь за ящиком с оловянными тюбиками.