«То было давно там в России»

«То было давно там в России» читать книгу онлайн

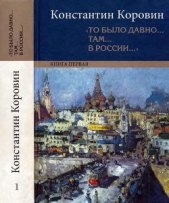

«То было давно… там… в России…» — под таким названием издательство «Русский путь» подготовило к изданию двухтомник — полное собрание литературного наследия художника Константина Коровина (1861–1939), куда вошли публикации его рассказов в эмигрантских парижских изданиях «Россия и славянство», «Иллюстрированная Россия» и «Возрождение», мемуары «Моя жизнь» (впервые печатаются полностью, без цензурных купюр), воспоминания о Ф. И. Шаляпине «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», а также еще неизвестная читателям рукопись и неопубликованные письма К. А. Коровина 1915–1921 и 1935–1939 гг.

Настоящее издание призвано наиболее полно познакомить читателя с литературным творчеством Константина Коровина, выдающегося мастера живописи и блестящего театрального декоратора. За годы вынужденной эмиграции (1922–1939) он написал более четырехсот рассказов. О чем бы он ни писал — о детских годах с их радостью новых открытий и горечью первых утрат, о любимых преподавателях и товарищах в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, о друзьях: Чехове, Левитане, Шаляпине, Врубеле или Серове, о работе декоратором в Частной опере Саввы Мамонтова и в Императорских театрах, о приятелях, любителях рыбной ловли и охоты, или о былой Москве и ее знаменитостях, — перед нами настоящий писатель с индивидуальной творческой манерой, окрашенной прежде всего любовью к России, ее природе и людям. У Коровина-писателя есть сходство с А. П. Чеховым, И. С. Тургеневым, И. А. Буниным, И. С. Шмелевым, Б. К. Зайцевым и другими русскими писателями, однако у него своя богатейшая творческая палитра.

В книге первой настоящего издания публикуются мемуары «Моя жизнь», а также рассказы 1929–1935 гг.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

В управление, где лежала книга, зашел писарь и, увидев книгу, заинтересовался от нечего делать. Посмотрел картинки, увидел клубнику, засмеялся и сказал:

— Это значит, не иначе как Шурка Кудлашка. Или Машка Клубника.

И написал сбоку: «Верно». И расписался: «Иван Сученко».

Владимирское жандармское управление книгу отправило в Петербург.

Ну и пошла переписка с Петербургом. Писаря Сученко допрашивали:

— Ты знаешь эту книгу?

— Так точно.

— Это ты написал тут?

— Так точно. Я писал. Чего же, все пишут. Так что, это я писал.

— Кто это Шурка Клубника?

— Очень даже приятная проституция.

— Да ты смеешься, что ли, — кричат на него.

— Никак нет. Ее завсегда Клубникой зовут. Я у ней напереди всех. А другим не очень. Отхаживает.

— Да ты знаешь ли, сукин сын, — говорят ему, — что через твое тут писание нас всех под суд отдают.

— Никак нет, не знаю…

Под суд, правда, никого не отдали, а писарь Сученко под арестом сидел.

Вот и весь рассказ про русский «страшный» огород.

Месяц ясный

В позднем вечернем сумраке над далекими лесами взошла таинственная луна. Дорога, извиваясь серой лентой, пропадает вдали. Прошел летний жаркий день. Медленно наступает заколдованная ночь. Тихо, так тихо, ни души кругом.

Чиркаю спички, подношу к свечам канделябра. Моя бревенчатая деревенская мастерская осветилась, а окна стали темно-синие. Влетела летучая мышь и быстро кружится у потолка, бросая темные тени. Мой сторож-дед ушел в деревню. Лежат на полу его сети, которые он плетет. Как-то все бедно, уныло. Я прохожу по одинокому дому на крыльцо. Спит сад. Высокие ели ушли ввысь, среди темных верхушек мерцают звезды ночи.

Как хорошо. Заманчивые звезды, зовущие к себе радостной тайной. Чего-то так хотелось душе, чего не было. Задумчивый, прикованный, смотрел я в высь небес. Не колыхнет лист, спит темный сад. Тишина.

Какая тайна прекрасной любви, какое дивное соединение чувств с этим темным садом, с этими ветвями у края крыльца, с огнем в окне моего дома, и дорога дальняя, запах трав и звезды, все соединено со мною таинственно. Ночь, забвение. Уйти бы туда, к звездам, ввысь.

Слышу шаги. Кто-то идет от калитки. Мой Феб подбежал ко мне, ласкаясь. Кружится около меня. Подходит дед-сторож:

— Слышь, от ворот-то, — говорит дед, — вона, слышь, далеко бубенец. Кто-то едет, к тебе, знать.

У большого леса, за садом, я слышу, звенит колокольчик и стучат по деревянному мосту колеса тарантаса. Слышу голос. Кажется, бас приятеля Васи:

— Лунатики, черти. Едут не туда. Луна, луна, черт ли луна. Три часа едем…

Тихо подъезжают к крыльцу. Слезают доктор и композитор Юрий. Оба громадные. Коля Курин, вылезая из тарантаса, сердито говорит куда-то в пространство:

— Чья бы мычала, а твоя бы молчала. Тоже… Из-за тебя, дура, ехали не туда.

— Да ведь, барин, чего завертывали, — отвечает, слышу, возчик. — Я дорогу-то знаю. Нешто по месяцу езда. Дорога сюда вертит, туда вертит, а месяц то сзади, то спереди. Нешто езда. Все на месяц брать. Куда приедешь. Эвона, на Соболево ехали. Пошто.

Доктор с композитором, Колей Куриным и Васей вошли в дом.

— В последний раз я с тобой еду, — говорил архитектор Вася Коле Курину. — Как увидит лужу — «стой, пить хочется». А на станции селедку всю съел, кильки… Из-за тебя и в болото попали.

— Нет ли чего-нибудь? — не смущаясь, спрашивает Коля. — Понимаешь ли, у меня внутри что-то ползает…

Я поспешил приготовить приятелям еду. Позвал тетку Афросинью, наварили ухи, сторож поставил самовар. Доктор разбирал домашнюю аптечку, вынимал пузырьки, долго читал, что на них написано, потом сказал Коле:

— Ну, вот это можно вам дать.

Коля Курин пристально смотрел на него темными глазами сквозь пенсне.

— У вас, — говорил доктор, — теперь от болотной воды внутри личинки разные, бациллы, и все.

— Что же — все? — спросил испуганно Коля.

— Миллиарды бацилл разных, и может быть, биллионы, вот что.

— Вот так история. Это черт-те что.

— Ничего, — успокоил Колю доктор. — Вот вам опиум; он их всех убьет. Немного потанцуете, и пройдет все.

— То есть как это — потанцуете? — испугался Коля.

— С тобой вечные истории, Николай, — говорит архитектор Вася. — Ведь ты мог яйцо змеиное проглотить. Так они в животе уж вывелись быстро. Там жара, двести градусов. Они жару любят, змеюги, ну и ползают теперь…

К столу подали уху и закуску. Вася, выпив рюмку водки, зажмурил глаза и расхохотался.

— Что только делается, что делается, — говорил он, смеясь. — С бабами что делается. Лиза-то, моя-то, взбесилась и ушла. Черт-те куда. Все пела — «Ночь светла над рекой. Светит луна» [430], а мне говорила — «Ты ничего не понимаешь…»

— И у него Анфиса ушла, — показал он пальцем на Колю.

— Да, — согласился тот. — Ушла, не понимаю, почему. К какому-то профессору ушла. Он лекции читает. И вот неделю нет. А как вы думаете, доктор, не от луны ли это?

— Может быть, и от луны. В ней есть эдакое что-то. Ведь вот, все эти романсы, амуры — все при луне. В театре, опере, обязательно луна. И при ней всегда эти скандалы любовные. Поют, режут, убивают, женщины визжат, разные испанцы там дерутся, и понять нельзя, в чем дело. Луна!.. Знаете, Николай Васильевич, она бы не ушла от вас. Вам бы ее под ручку при луне гулять водить.

— Я пробовал, — отвечает Коля, — не помогает.

— В луне есть игра эта, что ни говорите, — продолжал доктор. — Вот я только кончил университет, значит — доктор. Оделся так солидно. Ну, кабинет свой, дощечку медную на дверь — «Доктор, прием с часа до трех» и пр. И поехал я прогуляться из Москвы в Сокольники. Ночь прекрасная, тоже вот, как сейчас, месяц светит. Иду это я по аллее от круга в Сокольниках [431]. Воздух, аромат. Как рай. А на скамейке сидит, вижу, эдакая такая. Ну, словом, предмет прекрасный. Я и присел на скамейку тоже, гляжу — прямо красота. Во мне молодость, конечно, играет, да и луна притом же лупит во всю, светит. Я заговорил. Ну, и она то, другое. Я тоже, как поэты, которые в пятом этаже поют:

«Хорошо бы прокатиться», — говорю. Только подходят трое кавалеров. Один из них муж ее оказался. Познакомились. Только он это мне прямо так говорит, муж-то: «Раздевайтесь-ка, любезный», — и на меня револьвер наставил, прямо в лоб…

— Ну и что же?

— Да то же, домой в одном белье приехал. Вот что луна делает.

— При чем же луна. Это просто грабители, — сказал философски Вася.

— Да, верно, только, не будь луны, я бы по аллее не пошел и на скамейку не присел бы, а поехал бы ужинать к знакомым…

В это время вошел крестьянин, Герасим Дементьич, охотник.

— Ненароком, — говорит, — по дороге завернул со станции. Телеграфист Володя приказал: «Тебе по дороге, занеси Коровину телеграмму».

И Герасим достал из кармана поддевки телеграмму, поднес Василию Сергеевичу.

— Читай, Вася, — сказал я.

Вася поднес к свече телеграмму и прочел вслух: «Не беспокойтесь, мамашенька, я уехала с помещиком».

— Что за черт, — засмеялся Юрий. — Читай адрес. Написано — Коровковой.

— Ишь, бродяга, а дает, — усмехнулся добродушно Герасим. — Неси, говорит. Эвона где, на Райовом Коровкова-то.

— Садись, Герасим, выпей, — предлагаю я.

— А в Райове мы были с тобой, Лисеич, — на Глубоких Ямах, помнишь, — сказал Герасим, выпив рюмку.

— Как же, на уток ездили.

— Мать-то ее, Коровковой-то, вдова, — разговорился Герасим. — А дочь до чего хитра. Красавица такая, ну, прямо вот…

Герасим выпил еще рюмку и закусил:

— Красавица, а нутро у нее волчье. И чудно то, как это только месяцу полному быть, вот как сейчас, она, значит, на машину и катается в вагоне. Нарядится и ездит. И завсегда с собой опосля какого ни на есть барина к себе привезет. Тот прямо глядит на нее, глаз не сводит. Влюбимшись, значит. Все отдаст. Ну, она и прочь его. На нову луну другого завертывает. Кажинный месяц, значит. Помнишь, Кистинтин Лисеич, мы с тобой на этих-то Глубоких Ямах чирков стреляли, у Райова. Так вот из-за ее там шестеро утопли, в ямах-то. Вот ежели бы ты, Николай Васильевич, поглядел на нее, так и знай, — покойник. Запременно утопился бы…