«То было давно там в России»

«То было давно там в России» читать книгу онлайн

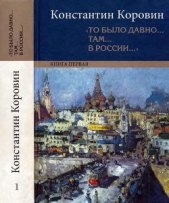

«То было давно… там… в России…» — под таким названием издательство «Русский путь» подготовило к изданию двухтомник — полное собрание литературного наследия художника Константина Коровина (1861–1939), куда вошли публикации его рассказов в эмигрантских парижских изданиях «Россия и славянство», «Иллюстрированная Россия» и «Возрождение», мемуары «Моя жизнь» (впервые печатаются полностью, без цензурных купюр), воспоминания о Ф. И. Шаляпине «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», а также еще неизвестная читателям рукопись и неопубликованные письма К. А. Коровина 1915–1921 и 1935–1939 гг.

Настоящее издание призвано наиболее полно познакомить читателя с литературным творчеством Константина Коровина, выдающегося мастера живописи и блестящего театрального декоратора. За годы вынужденной эмиграции (1922–1939) он написал более четырехсот рассказов. О чем бы он ни писал — о детских годах с их радостью новых открытий и горечью первых утрат, о любимых преподавателях и товарищах в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, о друзьях: Чехове, Левитане, Шаляпине, Врубеле или Серове, о работе декоратором в Частной опере Саввы Мамонтова и в Императорских театрах, о приятелях, любителях рыбной ловли и охоты, или о былой Москве и ее знаменитостях, — перед нами настоящий писатель с индивидуальной творческой манерой, окрашенной прежде всего любовью к России, ее природе и людям. У Коровина-писателя есть сходство с А. П. Чеховым, И. С. Тургеневым, И. А. Буниным, И. С. Шмелевым, Б. К. Зайцевым и другими русскими писателями, однако у него своя богатейшая творческая палитра.

В книге первой настоящего издания публикуются мемуары «Моя жизнь», а также рассказы 1929–1935 гг.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Дед сел в сани с Мамонтовым и посадил меня на колени. Мамонтов сказал дорогой деду, указав на меня:

— Парнишка Алексея. Любишь ты его, Михал Емельянович…

Дед смеялся и сказал:

— Да как их не любить… А кто что потом будет — невесть. Жизнь идет, все меняет. Он ничего парнишка. Музыку любит… слушает, не скучает. Ты спроси его, где мыс Доброй Надежды. Он из дому раз ушел искать его, мыс-то. Что было с матерью, отцом. Вся полиция искала в Москве. Нашли… Мальчишка любознательный.

Это говорили про меня.

Приехали к большому белому дому. Вошли по лестнице в большой зал. Всё столы. За столом сидят люди, и много в белых рубашках подают кушанья. И мы сели за стол. Подали блины и в бурачках икру. Мне положили блин и наклали икру из бурачка ложкой. А я смотрю: один в белой рубашке несет круглый большой вал. Вставил его в такую странную штуку, вроде комода, в стеклах, и вертел сбоку ручку. Эта штука заиграла. А за стеклами что-то вертелось. Очень интересно. И я пошел смотреть.

Потом дед, милый добрый дед, взял и умер. Мне сказала утром Таня. Я удивился и думал: зачем это. И увидел: в зале большой гроб-колода, а там дед, бледный, глаза закрыты. Кругом свечи, чад, дым. И все поют. Много, много в золотых кафтанах. Как нехорошо, что это такое? Так нехорошо… Так жалко деда… Я всю ночь не спал. А потом его вынесли на двор, и все пели. Народу, народу… ужас сколько. И плакали все, и я… Деда повезли по улице. Я ехал с отцом и матерью за дедом. Увезли… Приехали в церковь, опять пели и потом опустили деда в яму, закопали. Это невозможно… И я не мог понять, что же это такое. Нет деда. Вот горько. Все я плакал, и отец плакал, и брат Сергей, и мать, и тетки, и няня Таня. Я спрашивал у приказчика Ечкина, увидав его в саду, зачем дед умер.

А он говорит: «Бог взял».

Думаю: «Вот так штука… Сестру Соню тоже взял. Зачем ему надо…»

И я очень задумался над этим. И когда пошел из сада, то с крыльца увидел на небе огромное светлое сияние — крест. Я закричал. Ко мне вышла мать. Я говорю:

— Смотри…

Крест таял.

— Видишь, крест…

Мать увела меня домой.

Это единственное, что помню в жизни своей видение [105]. Такого больше никогда не было.

Мальчиком шести лет я не знал и не понимал, что мой отец был студент и кончал Московский университет. Это я потом узнал, вероятно, мне рассказали. Но я помню, как к отцу моему приходили молодые люди и даже не совсем молодые, а старше отца, — все это были товарищи его, студенты. Они завтракали летом в беседке сада нашего и проводили там время весело. Там собирались и другие друзья отца, среди них был и доктор Плосковицкий, судебный следователь Поляков, Латышев и Прянишников. Там, я слышал, пели, и некоторые отрывки этих песен остались в моей памяти.

Студенты были особенные люди. Одеты как-то особенно, с длинными волосами, некоторые в темных блузах, а кто в сюртуках, толстые палки в руках, с шеями, перекрученными темными галстуками. Они были не похожи на других наших знакомых и моих родственников. И отец мой иначе одевался.

На стене беседки было написано мелом:

Или пели они. Все какие-то особенные песни, совсем другие, чем песни ямщиков.

Или:

Трудно преодолевалось во мне понимание этих особенных настроений и мыслей людей этих, студентов. Они мне казались особенными, какими-то другими. Их вид, долгие споры, походка и самая речь была иная, и впечатляла меня странным беспокойством. Я видел, как управляющий моего отца, который каждое утро приходил к отцу в кабинет, что-то долго докладывал, считал на счетах, приносил и уносил какие-то бумаги, — этот Ечкин сердито смотрел на знакомых отца, студентов. Студенты, сверстники отца, приносили к отцу книги, вместе читали. Отец тоже имел много книг и много читал. Студенты спорили по вечерам, когда я уже уходил спать. Я слышал, что они часто говорили про крепостное право, слышал слова «конституция», «свобода», «тирания»…

Однажды к отцу пришел человек высокого роста, брюнет, с причесанным посреди пробором. Это был профессор университета, которому отец показывал небольшой портрет тоже какого-то брюнета. Профессор смотрел его. Портрет этот находился у деда моего, Михаила Емельяновича, в его спальне и висел на стене перед постелью. Я спросил Ечкина, что это за портрет и кто этот дядя. Ечкин мне ответил, что это граф разжалованный [107].

— Он в родстве вашем будет. А что вот студенты — Бог с ними… Только деньги с отца твоего тянут. Страмота, — сказал Ечкин.

Я никогда не видал с ними ни деда, ни Льва Каменева, ни моих теток, ни Волковых, ни Остаповых. И бабушка моя со стороны матери, редко бывавшая у нас, и Алексеевы [108] никогда не говорили и не были при этих студентах. Я видел, как отец вынимал из бумажника деньги и давал их людям с длинными волосами. У них были какие-то острые глаза, они смотрели сурово. Одеты они были плохо, грязно, сапоги высокие, нечищеные; волосы не стрижены.

— Это все студенты, — говорила мне, вздыхая, няня Таня.

У отца была большая библиотека, и он часто приносил книги. Я любил их смотреть, где были картинки. О прочитанной книге он много говорил со своими знакомыми, и много спорили.

Однажды отец с волнением рассказывал матери про Латышева, который перестал бывать у нас. Он мне нравился. Он такой был тихий, мягкий человек. Но я слышал из разговора, что его арестовали и сослали в Сибирь. Отец ездил в арестный дом, и однажды отец взял меня с собой. И мы приехали к какому-то огромному зданию. Большие коридоры. И стояли солдаты, одетые в черное, и держали сабли кверху у плеча. Это было что-то страшное. Потом нас провели через узкий коридор, и я увидел длинную решетку, железные толстые прутья. И там, за решеткой, был Латышев. Отец передал ему сверток с едой — там был хлеб и ветчина — и говорил с ним через решетку. Потом мы пошли назад и вышли из этого страшного дома. Особенно мне было неприятно, что через решетку много людей кричало и разговаривало с людьми, которые были за ней. Это сильно повлияло на меня, и я спрашивал мать, няню Таню, бабушку, но никто мне ничего не отвечал. Отец мне ответил раз, что он не виноват и это все зря.