Гибельное одиночество

Гибельное одиночество читать книгу онлайн

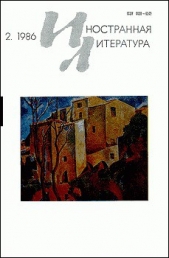

Опубликовано в журнале "Иностранная литература" № 2, 1986

Из предисловия...1939 год, после захвата Каталонии франкистами прошло совсем немного времени. Барселона в руках франкистов, холодное осеннее солнце, ветер, разорванные республиканские плакаты на мостовых и Эсперанса, тщетно пытающаяся узнать что-либо о судьбе любимого. Ее боль и отчаяние, которыми дышит почти каждая строчка рассказа, вызваны не только потерей близкого человека; это в равной степени и горечь поражения, боль за свой народ, за Каталонию...

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Жауме Фустер

Гибельное одиночество

На темной потрескавшейся стене, рядом с громкоговорителем, из которого несутся победные звуки гимна, как влажное пятно, как застывший комок гипса, белеет календарь. Эсперанса не может больше слышать этот гимн и видеть, как исходит слезами календарь. Она откидывает в сторону иголку, встает, накидывает шаль и, не слушая поучений сеньоры Карметы, которыми та напутствует ее, выходит из мастерской. Эсперанса спускается по неосвещенной лестнице, пересекает просторный подъезд и оказывается на залитой светом улице,

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛЕВЫХ

красно-желтые полосы франкистского флага как будто проступают на разорванных плакатах, насмехаясь

НО ПАСАРАН

не только над ними, но и над ней, над прохожими, которые выглядят испуганными и запыленными. И над Жорди. Особенно над Жорди, лицо которого чудится ей под всеми фуражками, как будто Эсперанса узнает его в каждом проходящем мимо военном.

Ноябрьский ветер приносит вместо гимнов запахи скудной пищи и падали, и слезы Эсперансы высыхают — как раз перед внушительным административным зданием.

Внутрь она входит с камнем на сердце, как и в другие дни. Как и в другие дни, тут очередь — всегда одни и те же униженные люди: женщины с покрасневшими глазами, наголо остриженные дети, во взгляде которых застыла обреченность. А за барьером люди в форме разговаривают, курят и смеются, победоносные, как гимн или холодное ноябрьское солнце.

Эсперанса обращается к полному бледному парню, который, когда не слышат другие, говорит по-каталонски [1]. Он совсем не похож на Жорди, но ей внушает доверие: не насмехается, как все, и глаза у него печальные, как глаза побежденных.

Какой-то мужчина поднимается с деревянной скамьи, чтобы она могла сесть. Эсперанса тяжело падает на скамью, словно в колодец, наполненный звуками гимна и холодным ноябрьским солнцем, колодец, из которого ей уже никогда не выбраться.

Печка закоптила все вокруг. В клубах дыма, поднимающегося к потолку, ей чудится лицо Жорди. Из-за слез она не очень хорошо его различает, но знает, что это Жорди и что он с ней разговаривает. Однако Эсперанса не отвечает. Зачем? Ведь когда дым рассеется, лицо исчезнет, и одиночество станет еще более враждебным, более тягостным. Эсперанса ставит кастрюлю на печку и идет в комнату — вытертый ковер, незастланная постель, хранящая следы тревожного сна, а с прибранной полки смотрит на нее фотография. И как всегда, в горле встает ком, превращающийся в свинцовый шар — расплавить его не под силу даже мятым листочкам писем, которые изредка приносит священник [2]. Эсперанса помнит их наизусть — слова, отдельные фразы, рисунки, почерк.

Комната темная и сырая. Стены призрачны, как театральные декорации, — и запахи сна, унижение, холодное ноябрьское Солнце, победные гимны уходят, уступая место открытым полям Кастилии.

Эсперанса бежит рядом с товарищами, крепко прижимая к себе винтовку, она слышит разрывы пуль и чувствует запах смерти. А после Эбро — покинутые дома и щемящее чувство поражения.

Неожиданно экран воображения становится белым, картинка пропадает, как будто фильм прервали ради гимна и вскинутой кверху в ритуальном приветствии руки. Эсперанса поднимает глаза — представление начинается снова. Раздвигается занавес, исчезают серые стены и вонь со дворов, тошнотворная, как оскорбительное прикосновение. Перед глазами — поля Франции, блохи, вши. Или сенегальцы, тут же превращающиеся в мавров [3], их остро отточенные, чудовищные, меткие штыки безжалостно вспарывают животы и приканчивают.

Черные люди с их песнями проходят перед ней. Но Эсперанса их не замечает, как будто их нет вовсе. Они не кажутся ей нормальными, как нам, она отказывается их ненавидеть, как мы, — они для нее просто не существуют. Черные люди, их черные песни, которыми они подстегивают себя, опьяняясь своей черной победой, превращаются в трубный военный гимн.

Воспоминания для нее — дело непривычное, но теперь она цепляется за них. В прошлом — купанье в море летом, прогулки на волнолом зимними вечерами и нежность Жорди мешали ей подумать о нем как следует. А теперь — колокольный звон, от которого раскалывается голова, и женщины в черном, заполнившие все уголки города, вызывают у нее постоянное желание вспоминать. Это становится больше чем потребностью — способом покончить с гибельным одиночеством, последним прибежищем. Но ни ночь, ни день не приносят успокоения.

Женщины, плачущие и униженные. Меняется форма, каталонский акцент остается. Запах больших восковых свечей, а в воздухе, колышущемся от взмахов крыльев ангелов, разлиты безмолвные молитвы.

Иголка мелькает в непрерывном танце. Сеньора Кармета украдкой жалостливо смотрит на нее. По радио не передавали гимнов, но говорили о войне, и в металлическом голосе диктора звучали литавры. Другие женщины страдают. Тогда еще можно было страдать. А потом наступит время разлуки и гибельного одиночества. Эсперанса думала о таких же, как она, женщинах, о вое бомбардировщиков и свисте бомб. Официальное извещение о смерти теперь уже не придет, придет письмо из Франции.

Эсперанса чувствует себя старой и умудренной. Она уже не думает о незнакомых и далеких женщинах, которым неведома разлука. Она думает о письме, что придет из Франции, или об известии, которое однажды ей неожиданно сообщат на улице и которое лишит ее покоя, заставит отступить отчаяние.

Спокойным движением сеньора Кармета выключает радио. Холодное ноябрьское солнце застыло на потолке, как флаг, рвущийся на ветру. Эсперанса благодарна ей за этот жест, для которого требуется мужество, за невольное желание поддержать незнакомых женщин, что разглядывают фотографии и ждут писем со словами любви, писем, рассказывающих о будничных делах. Иголка мелькает, нить вышивает узор. И скупые слезы скатываются по щекам.

Голос у сеньоры Карметы хрипловатый и вкрадчивый. Эсперанса слушает, что та говорит. Может, она и права. Так многие поступают. Какая разница между молитвой и этим? Сеньора Кармета говорит, медленно роняя слова, как будто обращаясь к платью, что теребит в руках. И пока хрипловатый голос поучает Эсперансу, руки не перестают комкать ткань, а иголка продолжает свой танец.

Люди в очереди не разговаривают. Слова нужны, только чтобы выяснить, кто последний, поздороваться, извиниться, если толкнули или наступили на ногу. Очередей в городе полным-полно. Люди уже привыкли и терпят. Они относятся к очередям спокойно, как к руинам дома, которые обнажают остановившееся мгновение чьей-то жизни. Обои на стенах, часы в кухне — все потеряло смысл. Эсперансе грустно.

Наконец они входят. Здесь звучат распоряжения, слова мешаются с запахом лежалой свинины, проросшего картофеля, разлитого супа. Она произносит несколько слов. Всего три, они срываются с ее губ, невнятные, звучат невразумительно. Мужчина подходит к ней. Все, на что она осмеливается, это, протягивая деньги и чеки, шепотом задать вопрос. Мужчина смотрит на нее, и на губах его стынет молчание страха. Когда Эсперанса уже теряет надежду, она слышит слова, произнесенные тихо, как непристойный секрет.

Равнины, провонявшие вековой мочой. Стены, впитавшие унижение. Худосочная, болезненная девушка. Сеньора Анита в черном.

Завтра в семь часов, тихо-тихо, чтобы никто не видел.

Страх, как рыбья кость, застревает у нее в горле. Страх и тоска, и еще предчувствие, что сейчас ей откроется истина, которая ранит больнее разлуки. Потому что штыки вспорют тело Жорди, и земля Франции превратится в его могилу. Но пойти нужно. Нужно взять фотографию, спрятать ее в сумочку и закрыть за собой дверь.