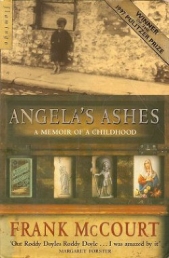

Прах Энджелы. Воспоминания

Прах Энджелы. Воспоминания читать книгу онлайн

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Тоби Мэки говорит, что в блокноте у него куча фактов, и ему на все наплевать с высокого дерева – а я тоже хочу таким быть.

Миссис О’Коннел знает, что я с удовольствием доставляю телеграммы за город, и если день выдается солнечный, она вручает мне целую кипу – десять штук, на все утро, чтобы мне вернуться уже после обеда. Чудесными осенними днями Шеннон сверкает, и зеленые поля в утренней росе блестят серебром. Ветер разносит над ними дым, и в воздухе стоит сладковатый запах горящего торфа. Коровы и овцы пасутся на полях, и я думаю, не об этих ли животных говорил священник. Вполне может быть, потому что быки всякие то и дело забираются на коров, бараны на овец, жеребцы на кобыл, и штуки у них у всех такие огромные – я когда смотрю на них, меня прошибает пот, и мне жаль всех женских особей на свете, которые вынуждены так страдать; хотя я и сам бы не прочь побыть быком, потому что они могут делать что хотят, и для животных это вовсе не грех. Я дал бы волю рукам прямо здесь, но как знать, вдруг на дороге появится фермер со стадом овец или коров, который гонит их на ярмарку или на другое поле, и приподняв посох, скажет мне: юноша, добрый день – отличный сегодня денек, слава Богу и его Благодатной Матери. Может, столь набожный фермер обидится, увидев, что Шестая Заповедь нарушается прямо у него на поле. Лошади любят высовываться поверх изгородей и смотреть, что вокруг происходит, и я останавливаюсь и говорю с ними, потому что у них большие глаза и длинные морды – ясно, что они очень смышленые. Иной раз две птички поют друг другу, перекликаясь через поле, и я не могу не остановиться и не послушать их, а если постоять подольше, услышишь, как вступят другие птицы, и вот, все деревья и кусты оживают от птичьих трелей. Когда под мостом на дороге журчит ручей, а птицы поют, коровы мычат и овцы блеют, получается такая славная музыка, какую ни один оркестр в кино не сыграет. В доме фермера обед, и от запаха бекона и капусты, который оттуда доносится, я чувствую такой голод и слабость, что перебираюсь на поле и полчаса набиваю себе рот ежевикой. Потом сую голову в ручей и пью ледяную воду, и она вкусней, чем лимонад в каком угодно кафе.

Я доставляю все телеграммы, и у меня еще остается время, чтобы сходить на кладбище старинного монастыря, где похоронены родственники моей матери, Гильфойлы и Шиханы, и где моя мама хочет быть похоронена. Отсюда видны развалины замка на холме Карригоганнела, и я запросто успеваю доехать на велосипеде и туда; усевшись на самой высокой стене, я гляжу на Шеннон, впадающий в Атлантический Океан, который омывает Америку, и мечтаю, как однажды уплыву туда сам.

Повезло тебе, говорят ребята на почте. Телеграмма для семейства Кармоди - чаевых целый шиллинг, больше во всем Лимерике никто не дает. Так почему она досталась мне? Я ведь самый младший. Ну, говорят они, бывает, что дверь открывает Тереза Кармоди, а у нее чахотка, и все боятся заболеть. Ей семнадцать, она то и дело лежит в санаториях и до восемнадцати не доживет. Ребята на почте говорят, что больные вроде Терезы понимают, что времени осталось мало, и потому они страшно охочи до любви, до приключений и всего такого - всего вообще. Вот что, говорят они, творит с человеком чахотка.

Я еду на велосипеде по мокрым ноябрьским улицам, думаю про шиллинг чаевых, и когда сворачиваю на улицу, где живет семья Кармоди, колеса скользят, я слетаю с велосипеда и меня тащит по земле; лицо у меня расцарапано и рука разодрана до крови. Дверь открывает Тереза Кармоди. У нее рыжие волосы. А глаза зеленые, как поля за окраинами Лимерика. Щеки у нее ярко-розовые, а кожа страшно бледная. Ой, говорит она, ты весь промок, и в крови.

Я с велосипеда слетел.

Заходи, обработаю чем-нибудь раны.

Я сомневаюсь: заходить или нет? А вдруг чахоткой заболею и умру? Я хотел бы дожить до пятнадцати лет, но шиллинг чаевых получить тоже хочется.

Заходи. Не стой тут, не то простудишься и умрешь.

Она ставит чайник, чтобы приготовить чай. Потом смазывает йодом мои порезы, и я стараюсь не хныкать, как мужчина. О, говорит она, да ты молодчина. Проходи в гостиную, пообсохни у огня. Послушай, может, снимешь штаны и посушишь на каминной решетке?

Что ты, нет.

Ладно тебе, снимай.

Ладно.

Я развешиваю штаны на решетке, сижу и смотрю, как поднимается пар, и как мое счастье поднимается, и я тревожусь, что она зайдет и все увидит.

Тут она появляется с подносом, на котором хлеб с вареньем и две чашки чая. Господи, говорит она, может, ты и заморыш, но товарищ у тебя ничего себе.

Она ставит поднос с чашками на стол у огня, где он и остается. Большим и указательным пальцами она берет мое счастье за кончик и ведет меня через комнату на зеленый диван у стены, и все время в моей голове только грех и йод и страх заболеть чахоткой и шиллинг на чай и ее зеленые глаза и она на диване не останавливайся или я умру и она плачет и я плачу потому что не знаю что со мной может я через рот от нее заражусь и умру я лечу в небеса падаю с обрыва и пусть это грех мне плевать с высокого дерева.

Мы лежим на диване, и она говорит: а ты уже все телеграммы доставил? Мы садимся, и она тихонько вскрикивает: ой, у меня кровь.

Что с тобой?

Думаю, потому что в первый раз.

Я говорю: подожди минутку. Я приношу бутылку с кухни и брызгаю йодом туда, где она поранилась. Она вскакивает с дивана, пляшет по гостиной как одичавшая и бежит на кухню подмыться водой. Вытирается и говорит: Боже, какой ты ребенок. Девушек йодом вот так не поливают.

Я думал, ты порезалась.

После этого неделю за неделей я доставляю ей телеграммы. Иногда мы грешим на диване, но бывает, она кашляет, и видно, как она слаба. Она никогда не говорит мне, что слабеет. Не признается, что у нее чахотка. Ребята на почте говорят: наверное, вы там с Терезой и шиллингом здорово развлекаетесь. А я не говорю, что перестал брать чаевые. Никогда не рассказываю про зеленый диван и что там происходит. Не говорю, как мне больно видеть, когда она открывает дверь, как она слабеет, и мне хочется только одного: приготовить ей чай и посидеть с ней, обнявшись, на зеленом диване.

Однажды в субботу мне вручают телеграмму на имя Терезиной матери, которую надо доставить ей на работу, в «Вулвортс». Я стараюсь вести себя как ни в чем не бывало. Миссис Кармоди, телеграмму я раньше отдавал вашей, если не ошибаюсь, дочери, Терезе?

Да, она в больнице.

В санатории?

Нет, я же сказала: в больнице.

Миссис Кармоди, как и все в Лимерике, стыдится туберкулеза и не дает мне никаких чаевых. Я еду на велосипеде в санаторий повидать Терезу. Там говорят: к ней пускают только ее родных, притом взрослых. Я отвечаю, что я двоюродный брат, и мне в августе будет пятнадцать. Мне говорят: убирайся отсюда. Я еду во францисканскую церковь помолиться за Терезу. Святой Франциск, пожалуйста, поговори с Господом Богом. Скажи Ему, что Тереза не виновата. Я мог бы суббота за субботой не брать телеграмму. Скажи Господу Богу, что Тереза не виновата в том, что было на диване - это все из-за чахотки. В любом случае, святой Франциск, это неважно, потому что я люблю Терезу. Люблю не меньше, чем ты любишь всяких там птиц и зверей или рыб, и, пожалуйста, упроси Господа Бога, чтобы Он вылечил ее от чахотки, а я обещаю, что к ней и близко больше не подойду.

В следующую субботу мне вручают телеграмму на имя Кармоди. Не проехав и половины улицы, я вижу, что шторы задернуты. На двери вижу черную креповую гирлянду. И открытку с соболезнованиями, белую с фиолетовой рамкой. Вижу за дверью и за стенами ту комнату, где мы с Терезой кувыркались нагишом на зеленом диване, и понимаю, что она теперь в аду и все из-за меня.

Я просовываю телеграмму под дверь и еду на велосипеде обратно во францисканскую церковь, помолиться об упокоении души Терезы. Я молюсь перед каждой статуей, перед каждым витражем, на каждом стоянии Крестного пути. Я клянусь, что до конца своих дней буду жить в вере, надежде, любви, бедности, целомудрии и послушании.