Жена мудреца (Новеллы и повести)

Жена мудреца (Новеллы и повести) читать книгу онлайн

Артур Шницлер — крупнейший представитель венского импрессионизма. Родился 15 мая 1862 в Вене. В 1885 удостоился ученой степени в области медицины, но оставил практику ради литературного творчества. Интерес Шницлера к психологическому анализу и переоценке культурных ценностей, критическое отношение к культуре вкупе с утонченностью его литературных вкусов сделали его творчество зеркалом венского общества первых трех десятилетий 20 в.

Проза и особенно драматургия Шницлера приобрели широкую известность, были на протяжении XX века многократно экранизированы, наново переделывались для современной сцены (такие постановки принадлежат, в частности, Т. Стоппарду, В. Швабу). В России пьесы Шницлера ставили В. Мейерхольд и А. Таиров.

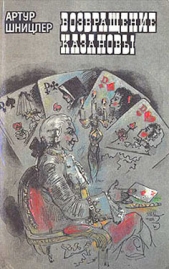

По произведениям Шницлера сняты такие известные картины как «Кристина», «Возвращение Казановы» с Аленом Делоном и «С широко закрытыми глазами» (по повести «Traumnovelle») Стэнли Кубрика с Томом Крузом и Николь Кидман в главных ролях.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Конечно, мне было очень грустно, когда я обнаружил ее измену… но сколько всего примешалось к этому чувству! Ярость, внезапная ненависть, отвращение к жизни — и, о да, конечно, оскорбленное самолюбие. Страдание пришло лишь позже. И вот тогда-то появилось утешение, ставшее для меня благодеянием: я понял, что и сама она тоже страдает. Они все еще у меня, я могу в любую минуту перечесть их, эти письма. Письма, которые молили о прощении, плакали, заклинали! И я все еще вижу ее на углу улицы в темном английском платье и маленькой соломенной шляпе. Когда я вышел в сумерках из ворот дома… она смотрела мне вслед… Я помню и о том последнем свидании, когда она стояла передо мной и удивленно смотрела на меня большими глазами, ее круглое детское лицо было в эту минуту таким бледным и печальным… Я не подал ей руки, когда она уходила, уходила в последний раз. Я провожал ее взглядом до самого угла. Потом она исчезла… навсегда. Теперь она уже не может вернуться…

Я узнал об этом совершенно случайно. В неведении я мог провести еще недели, месяцы. Утром я встретил ее дядю, которого не видел, вероятно, уже целый год — он лишь изредка бывал в Вене. Раньше я встречался с ним всего раза два. Впервые — три года назад на собрании любителей игры в кегли, куда пришла и она со своей матерью. И потом летом, когда я был с друзьями в Пратере [2], в кафе «Чарда». За столом возле нас сидел в компании двух или трех приятелей ее дядя, слегка навеселе, и пил за мое здоровье. А прежде чем уйти из сада, он подошел ко мне и сообщил под большим секретом, что его племянница влюблена в меня.

И в полуопьянении это показалось мне таким странным и забавным, почти необычайным: старик рассказал здесь под звуки цимбал и певучих скрипок о том, что я так хорошо знал, рассказал мне, еще ощущавшему на губах аромат ее последнего поцелуя!..

И вот, сегодня утром!

Я едва не прошел мимо него. Я спросил о племяннице скорее из вежливости, нежели из любопытства… Я ничего больше не знал о ней. Давно уже не было писем, только цветы она посылала регулярно — в память об одном из наших счастливейших дней. Они приходили аккуратно раз в месяц. Никакой записки, ни строчки, безмолвные, скромные цветы… А когда я спросил о ней старика, тот очень удивился. «Разве вы не знаете, что бедная девочка неделю назад замерла?» Я застыл на месте. Тогда он рассказал более подробно. Оказывается, она давно уже чувствовала себя плохо, но слегла всего за несколько дней до смерти… «Чем же она была больна?» — «Душевная болезнь… Малокровие… Врачи никогда не могут определить точно…» Обессиленный, словно после тяжкого труда, я долго еще стоял там, где меня оставил старик. И сейчас у меня такое ощущение, будто сегодняшний день закончил какую-то главу моей жизни. Но почему? Почему? Ведь это меня нисколько не касается. Я ничего больше не чувствовал к ней, едва помнил.

Оттого, что я все это записал, мне стало легче, я успокоился!.. Я начинаю ощущать уют своего дома. Бесполезно и мучительно думать об этом… Наверное, есть на свете человек, у которого сейчас больше оснований горевать, чем у меня.

Я отправился на прогулку. Ясный зимний день. Небо такое бледное, такое холодное, такое далекое… А я очень спокоен. Старик, которого я встретил вчера… Мне кажется, это было много недель тому назад. Думая о ней, я рисую себе ее облик в резких, отчетливых очертаниях. Не хватает только одного — злобы, которая до самого последнего времени примешивалась к моим воспоминаниям. Отчетливо представить себе, что она ушла из жизни навсегда, что она лежит в гробу, что ее похоронили, я просто не могу… Никакой боли. Окружающий мир словно стал сегодня более тихим. В какой-то момент я познал, что нет вообще ни радости, ни страданий; существуют лишь гримасы веселья и печали; мы смеемся и плачем, привлекая к участию в этом свое сердце. Я мог бы сейчас засесть за очень серьезные книги и читать, постигая всю их мудрость. Или мог бы подойти к старым картинам, которые раньше не производили на меня никакого впечатления, и теперь мне открылась бы их таинственная красота… И когда я думаю о некоторых дорогих мне людях, которые умерли, сердце не сжимается, как обычно, — смерть стала чем-то дружелюбным, она среди нас и не намерена причинить нам никакого зла.

На улицах снег, глубокий, чистый снег. Ко мне пришла крошка Гретель и заявила, что нужно же наконец покататься на санках. И вот мы уже за городом и под звон бубенцов все быстрее и быстрее мчимся по блестящей укатанной дороге среди белых, сверкающих холмов, а высоко над нами — бледно-серое небо. Прислонясь к моему плечу, Гретель счастливыми глазами смотрела на расстилавшуюся перед нами дорогу. Мы зашли в маленький ресторанчик, знакомый нам еще с лета, когда он утопал в густой зелени. Теперь он казался совсем другим — одиноким и таким оторванным от всего остального мира, точно мы набрели на него впервые. И топившаяся в зале печь пылала так сильно, что стол пришлось далеко отодвинуть, потому что левая щека и ухо малютки Гретель стали совсем красными. Я должен был поцеловать другую, бледную щечку.

А потом обратный путь уже в сумерках. Как тесно прижалась ко мне Гретель! Она взяла мои руки в свои и сказала: сегодня ты наконец снова мой. Так, не мудрствуя, она нашла верное слово, и это меня очень обрадовало. Быть может, и терпкий морозный воздух расковал мои чувства, потому что мне стало свободнее и легче, чем во все последние дни.

Недавно, когда я лежал после обеда на диване, в полусне, мне снова пришла в голову странная мысль. Я показался себе холодным и жестоким. Человеком, который без слез, без каких бы то ни было чувств стоит у могилы, куда опустили любимое существо. Человеком, который стал так жесток, что даже ужас перед смертью юного существа не может его смягчить… Да, непримиримость — вот что это такое…

Прошло, совсем прошло! Жизнь, удовольствия и немножко любви гонят прочь нелепые мысли. Я снова часто бываю на людях. Я люблю их, они безобидны, болтают о разных веселых вещах. А Гретель милое, нежное дитя, красивее всего она бывает, когда стоит у меня в комнате в часы пополудни в оконной нише и солнечные лучи золотят ее белокурую головку.

Сегодня случилось нечто странное… Сегодня день, когда она неизменно посылала мне цветы… И цветы пришли опять, словно… словно ничего не изменилось. Их доставила утром почта в белой длинной, узкой картонке. Было совсем еще рано, и я не успел стряхнуть с себя сон. И только собираясь уже открыть коробку, совершенно пришел в себя… Я даже испугался… Красиво перевязанные тонкой золотой ниткой, лежали гвоздики и фиалки… Лежали как в гробу. А когда я взял цветы в руки, дрожь пронизала сердце — я знаю, почему получил их и сегодня. Когда здоровье ее ухудшилось и она почувствовала уже, вероятно, приближение смерти, то все-таки сделала обычный заказ в цветочной лавке, чтобы я и впредь ощущал ее нежность. Конечно, только так и можно объяснить эту посылку — как нечто совершенно естественное, даже трогательное, быть может… И все же, когда я держал эти цветы, которые, казалось, дрожат и склоняют головки, они снова, вопреки рассудку и воле, показались мне чем-то призрачным, словно пришли от нее, словно это ее привет… точно и теперь, уже мертвая, она все еще хотела сказать мне о своей любви, своей запоздалой верности. Ах, смерть непостижима, нам никогда ее не понять, и каждый человек действительно мертв лишь тогда, когда умерли все те, кто его знал… Я взял сегодня цветы бережнее, чем обычно, словно мог причинить им боль грубым прикосновением… словно нежные их души могли тихо застонать. И теперь, когда они передо мной на письменном столе в узком зеленоватом бокале, мне кажется, они склоняют лепестки с печальной благодарностью. В их аромате вся боль бесполезной тоски, и я думаю, они могли бы мне о чем-то рассказать, если бы мы понимали язык всего живого, а не только всего говорящего.

Я не позволю обманывать себя. Это цветы, только цветы. Привет из потустороннего мира. Не призыв, нет, не призыв из могилы. Это цветы, и какая-нибудь продавщица совершенно механически связала их вместе и, подстелив немного ваты, положила в белую коробку, а потом сдала на почту. И вот они здесь — почему же я думаю об этом?