"Люди, годы, жизнь", книга IV

"Люди, годы, жизнь", книга IV читать книгу онлайн

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

1

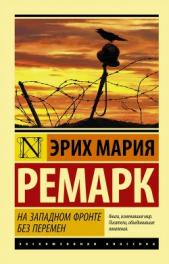

В 1933 году я познакомился и вскоре подружился с американским кинорежиссером Люисом Майльстоуном. Это очень толстый и добрый человек. Подростком, еще до первой мировой войны, он уехал из Бессарабии в Америку - искать счастье; бедствовал, голодал, был чернорабочим, приказчиком, бродячим фотографом, а в итоге стал кинорежиссером. Фильм «На Западном фронте без перемен» принес ему славу и деньги, но он остался простым, веселым, или, как сказал бы Бабель, жовиальным. Он любил все русское, не забыл красочного южного говора, радовался, когда ему давали стопочку и селедку. Приехав на несколько недель в Советский Союз, он сразу подружился с нашими режиссерами, говорил: «Да какой я Люис Майльстоун? Я - Леня Мильштейн из Кишинева…»

Как-то он рассказал мне, что, когда Америка решила воевать, военнослужащих опросили, хотят ли они ехать в Европу или остаться в Соединенных Штатах; составили два списка. Майльстоун был среди желающих уехать на фронт, но послали только тех, кто хотел остаться дома. Смеясь, Майльстоун добавил: «В общем, так всегда бывает в жизни…» Он был веселым пессимистом: «В Голливуде нельзя делать того, что хочешь. А может быть, не только в Голливуде…»

Он решил поставить фильм по моему старому роману «Жизнь и гибель Николая Курбова». Я его отговаривал: книга мне не нравилась, да и смешно было в 1933 году показывать романтического коммуниста, ужаснувшегося перед стихией нэпа. Майльстоун обязательно хотел, чтобы я написал сценарий, предлагал изменить фабулу, показать строительство, пятилетку: «Пусть американцы посмотрят, на что способны русские…»

Я сильно сомневался в своих способностях: я не драматург и вряд ли смогу написать приличный сценарий, да и окрошка из нескольких книг мне казалась нелепой. Но мне нравился Майльстоун, и я согласился попробовать написать сценарий вместе с ним.

Он меня пригласил в английский курортный городок, где он занимался тяжелым делом - худел. Весил он сто килограммов и каждый год в течение трех недель ничего не ел, теряя килограммов двадцать; потом, конечно, набрасывался на еду и вскоре выглядел по-прежнему. Для голодания он выбирал комфортабельную гостиницу с дурным рестораном, чтобы меньше завидовать людям, которые продолжали обедать и ужинать.

Он лежал и худел, а я сидел рядом, ел невкусную еду и писал. Майльстоун изумительно ощущал ритм картины, говорил: «Здесь нужно перебить… Может быть, пошел дождь? Или из дому выходит старушка с кошелкой?…»

У меня не сохранилось текста сценария; я его помню смутно; кажется, он представлял помесь Голливуда и революции, отдельных находок Майльстоуна и кинорутины, мелодраму, приправленную иронией двух взрослых людей.

Мы успели исписать толстый блокнот. Майльстоун похудел, костюм на нем висел, и наконец-то мы поехали в Париж. На Монпарнасе Майльстоун познакомился с художником Натаном Альтманом и предложил ему сделать рисунки для декораций и костюмов.

Пессимизм Майльстоуна оказался обоснованным. Владелец «Колумбии» Кон, прочитав сценарий, сказал: «Слишком много социального и слишком мало сексуального. Не такое теперь время, чтобы швырять деньги на ветер…»

Майльстоун был, разумеется, огорчен: он потерял на этом около года, но добился, чтобы «Колумбия» уплатила гонорары Альтману и мне.

(Незадолго до второй мировой войны я видел в Париже Майльстоуна. Он не похудел, но помрачнел. В годы войны он сделал в Голливуде фильм о советских людях: хотел, чем мог, помочь нам. Когда я приехал в Соединенные Штаты, я с ним говорил по телефону, он меня звал в Голливуд; но я поехал на юг. Не знаю, что он делал в послевоенные годы и сколько раз его заставляли делать то, чего он не хотел.)

Мы с Альтманом обрадовались нечаянным деньгам. Газеты тогда были переполнены рассказами о двух счастливчиках, выигравших в государственной лотерее по пяти миллионов франков; один был угольщиком, другой булочником. Хотя наше богатство было несравненно скромнее, мы себя называли угольщиком и булочником. Мы решили пышно встретить 1934 год.

На улице Эколь-де-медесин помещался маленький польский ресторан, куда мы иногда ходили, стосковавшись по русской кухне. Хозяева были приветливыми, и польско-советские конфликты, частые в те годы, не отражались на качестве бигоса или пончиков. В ночь под Новый год поляк закрыл свой ресторан и переехал на улицу Котантен. В нашей квартире были две комнаты, мы раскрыли двери, поставили в ряд десяток столиков, привезенных из ресторана. При входе красовалась надпись, нарисованная Альтманом: «Угольщик и булочник вас приветствуют».

По старым фотографиям я вижу, что к тому времени я сильно пополнел; однако я не стал добродушным, как Майльстоун, напротив, рвался в бой, штурмовал и ветряные мельницы, и некоторых вполне реальных мельников, задевал шпиков и Поля Валери, обрушивался на Сюрреализм и на русскую живопись прошлого века, дразнил гусей. Писал чуть ли не ежедневно различные памфлеты, посылал боевые корреспонденции в «Известия» - словом, вел себя скорее как молодой поэт, нежели как солидный сорокатрехлетний прозаик.

Мне казалось, что в 1933 году Европа коснулась дна и теперь выплывает на поверхность. За несколько дней до встречи Нового года газеты сообщили, что лейпцигским судьям пришлось оправдать Димитрова. Это было капитуляцией Гитлера перед общественным мнением. Я часто встречался с немецкими эмигрантами; они говорили, что не сегодня завтра фашистский режим рухнет - так им хотелось, так хотелось и мне, и я считал, что 1934 год будет для Гитлера роковым.

Изуверство, жестокость гитлеровцев рождали непримиримость, жажду мести. Помню, как в «Клозери де лила» глава первого революционного правительства Венгрии граф Карольи, человек редкой доброты, говорил мне: «Знаете, о чем я мечтаю? Хорошее летнее утро. Я иду на веранду. Пью кофе. А на каждом дереве висит фашист…» Я слушал и улыбался.

Мне запомнился один из первых антифашистских митингов в Париже; выступали профессор Ланжевен, Аид-ре Жид, Вайян-Кутюрье, Мальро. Андре Жид произнес проповедь - доказывал, что только коммунизм может победить зло, пил часто воду, поблескивали стеклышки очков. Рабочие, сидевшие в зале, никогда не читали его книг, но знали, что перед ними знаменитый писатель, и когда Жид сказал: «Я гляжу с надеждой на Москву»,- радостно загудели. Мальро говорил непонятно; его лицо перекашивал нервный тик; вдруг он остановился, поднял кулак и крикнул: «Если будет война, наше место в рядах Красной Армии». Зал восторженно загремел.