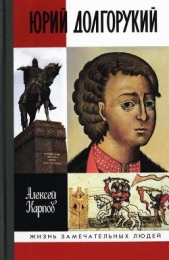

Юрий долгорукий

Юрий долгорукий читать книгу онлайн

Юрий Долгорукий известен потомкам как основатель Москвы. Этим он прославил себя. Но немногие знают, что прозвище «Долгорукий» получил князь за постоянные посягательства на чужие земли. Жестокость и пролитая кровь, корысть и жажда власти - вот что сопутствовало жизненному пути Юрия Долгорукого. Таким представляет его летопись. По-иному осмысливают личность основателя Москвы современные исторические писатели.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

- Грамоты не добыл тоже, - напомнил ему Владимир.

- Так не было же! Зато родились разговоры про грамоту, а они, почитай, даже более ценные.

- Сжечь баню! - велел князь. - И смотри мне!

- Будет сделано, княже.

Однако таинственные силы продолжали действовать и дальше, словно возвращая князю Ростиславу величие, поблекшее было благодаря умело пущенным слухам об уснувшем берендее с грамотой. Сожжённая вторично на днепровском острове, баня появилась возле Белгорода. Когда же сожгли и эту, пришли вести с Вышгорода. Там в одну ночь тоже родилось проклятое сооружение для суздальского князя. Киев теперь был заполнен разговорами об этих красноречивых знаках, на Красный двор поглядывали с испугом, воевода Мостовик был вызван на княжеский двор к Владимиру, и велено ему было строжайшим образом охранять мост, чтобы не перескочили суздальцы, которых где-то, это уже было ясно как день, вёл на Киев Юрий Долгорукий.

Даже Кричко, на что уж был равнодушен к князьям, появляясь время от времени на дворе у Стварника, заводил речь про Долгорукого.

- Может, хоть этот человек сумеет спасти наш Киев, - говорил Кричко, упорно называя Долгорукого не князем, а лишь "человеком". - Наибольшее зло, от которого гибнут города, и такие славные, как Киев - бедность. Богатства передвигались через Киев сто и тысячу лет, переходили через него, а где творились? Где-то за его стенами. Когда же тут были люди, которые хотели творить эти богатства, они попадали под княжеские правды, от которых человеку всегда хотелось бежать куда глаза глядят. Тут всегда знали единственную молитву: да будет дозволено жить мне в вольных землях! А где эти вольные земли? Нигде их нет для бедного человека. Может, Залесские земли правда вольные? И может, этот человек придёт в Киев и принесёт с собой такую же волю, как и там? А где воля, там богатство, там правда. Ради правды чего бы не сделали киевляне? Может, и эти бани ставят тайком от своих бояр и воевод, прослышав, что Долгорукий имеет привычку посылать впереди себя плотников, дабы они поставили ему для купания. А почему бы не услужить хорошему человеку?

Ежели хочет он прийти сюда, пусть придёт. Вот и подаёт простой люд знак ему, в то время как тысяцкие наши да восьминники неистовствуют, разыскивая виновников, а князь Владимир полагает, что это дело рук Ростислава, которого теперь тут на Горе боятся больше, чем лихих половцев.

Стварник приходил, поглаживал шелковистую бороду, пропускал её между пальцами, загадочно улыбался, так что можно было думать так и этак: то ли он верит в примирение Кричка с мыслью о приходе нового князя в Киев, то ли и сам разделяет эту мысль и, быть может, тайком посылает своих сыновей по ночам ставить то тут, то там деревянные бани, дабы нагнать страх на боярство киевское.

Они ждали от Дулеба каких-то слов, смотрели на него, будто на посланца суздальского князя, хотели, видно, узнать ещё что-то, кроме того, что он когда-то уже им говорил, но с лекарем творилось в эти дни нечто загадочное, даже тревожное, он и сам не смог бы объяснить, что с ним происходит. То ли сказывалось нечеловеческое напряжение, в котором он пребывал уже целый год, то ли встревожила его преждевременная возня, преждевременный переполох, которые чванливый князь Ростислав вызвал своими неразумными поступками. А может, всё объяснялось проще и определялось одним-единственным словом, известным человечеству испокон веков, - словом, которое Дулеб тоже когда-то знал, а потом забыл, уже и не верил, что вспомнится оно ему во всей своей привлекательности, первобытно-молодой простоте и приподнятости.

Весна растревожила и Дулеба, хотя и не совсем ко времени пришло к нему это чувство, но это было выше его сил, сильнее воспоминаний, которые он научился отгонять, хорошо понимая, что к утраченному и забытому нет и не может быть возврата. Когда-то он бежал в одиночество, умел скрываться в нём от всего света, одиночество давало ему защиту и убежище, оно помогало понять собственную судьбу, но теперь не спасало и одиночество, и среди людей он точно так же не находил покоя. Слушал голоса - и не слышал ничего, смотрел на мир - и не замечал ничего, жил словно бы в песнях, где зори и очи, женщина и цветок, время и вода, старость и сумерки, сон и смерть, - но и это проходило, не касаясь его, скользило по нему, переселялось в его сны, которые становилось всё труднее отличать от яви.

Вот и сегодня пришла к нему ночью Ойка. Он спал крепко и утомлённо, а она, босая, неслышно подошла к двери и позвала: "Дулеб! Дулеб!" - так что он встрепенулся и изо всех сил крикнул: "Кто там?" И от этого крика проснулся, мгновенно вспомнил Ойкин зов и свой ответ, бросился к двери и не нашёл там никого. Выскочил во двор: ночь, озарённая лунным светом, двор зазеленел первой травой, покрывались нежными листиками деревья, светился воздух над Киевом, светились золотые верхушки его церквей, весь мир был пронизан ночным загадочным светом, и всё спит, и нигде ничего.

Он возвратился в постель, посмеиваясь над самим собой. Разве же забыл, что весной нельзя верить первому сну и нельзя откликаться на первый зов? Но хотя и первый, хотя и весенний, а может быть, именно потому, что весенний, этот сон растревожил Дулеба. Лежал, всматривался в темноту и, ловя себя на удивлении, думал про Ойку. Сначала лишь в связи с тем, что происходило в последнее время в Киеве. Тогда она первой принесла весть о гонце, отправленном к князю Изяславу. Первый снаряжавшийся в строжайшей тайне, собственно, совершенно неожиданный гонец, о котором никто и знать не мог, а она уже узнала и поскорее прибежала сюда тёмной ночью. Прибежала один раз - и всё. Не появлялась больше, не показывалась нигде, не подавала никакого знака, хотя по Киеву катились волны слухов и пересудов, хотя теперь гонцов к князю Изяславу отправляли чуть ли не ежедневно, гонцов конных, на лодьях вверх по Днепру, пеших - скороходов, для вящей уверенности. И всё, казалось, знали, с какими вестями мчались гонцы в поисках Изяслава; бояре, которые каждый раз выталкивали своего князя из Киева, чтобы шёл за добычей, теперь призывали его поскорее возвратиться назад; быть может, впервые с тех пор, как открыли перед ним ворота Киева, захотели снова видеть его здесь, на золотом троне, на дворе Ярослава, в пышности и силе, которую нужно, оказывается, иногда показывать и здесь, в большом городе, а не только разносить её по всем землям, где можно и добыть нечто, а можно и утратить очень многое, если даже не всё, как это показывают зловещие приметы нынешней зимы и весны.

Казалось бы, Ойка именно в эти дни должна была снова принести для них с Иваницей весточки, но девушки не было. Может, искал её тем временем Иваница? Но это относилось к его тайнам, в которые Дулеб никогда не вмешивался. Он же сам и не искал девушку, да словно бы и не думал о ней, забыв за хлопотами и тревогами, а может, и по причинам одиночества своего, в которое, как ему казалось, уже никто и ничто не проникнет.

Теперь пришла в его сон и позвала: "Дулеб! Дулеб!" Он лежал, думал о девушке, но это ему лишь казалось, будто он думает об Ойке, о гонцах, о боярстве, о Войтишиче, Петриле, четырёх Николаях, игумене Анании. Просто перебирались их имена в памяти, мелькали перед глазами заросшие физиономии, исчезали бесследно, утопали в бездонных колодцах забвения и невнимания, а он, оказывается, думал лишь о весне, о том, чего не услышишь, но и услышишь, чего не увидишь, но и увидишь, к чему не прикоснёшься, но и прикоснёшься.

Вчера долго стоял он под старым чёрным клёном, на скрюченных ветвях которого несмело рождались багровые стрелочки будущих листиков. Клён медленно прогревался солнцем, весенние соки ещё только трогались по толстому стволу к отдалённейшим и самым высоким веточкам, клён оживал или не оживал, что-то в нём клокотало, что-то как бы постанывало, но полного голоса старое и могучее дерево ещё не подавало. А тем временем внизу, засеянные в прошлом году из кленовых летучих семян, густо поднялись крошечные клёники, собственно ещё и не деревья, а только намёк на будущие деревья, нежные росточки, зелёные и бессильные, однако на каждом этом росточке пышно зеленели лапчатые трилистники, настоящие кленовые листья, сочные, широкие, лежали словно бы на самой земле, будто упрёк старому клёну, будто вызов. Им, маленьким, только что рождённым, достаточно было и первого весеннего солнца, они прогревались легко и охотно, доверчиво пришли на свет, тогда как старый клён ещё ждал, ещё колебался, ещё не мог согреться во всех своих членах и переплетениях.