Мертвое «да»

Мертвое «да» читать книгу онлайн

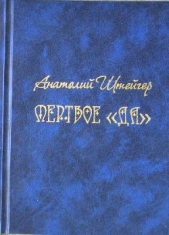

Очередная книга серии «Серебряный пепел» впервые в таком объеме знакомит читателя с литературным наследием Анатолия Сергеевича Штейгера (1907–1944), поэта младшего поколения первой волны эмиграции, яркого представителя «парижской ноты». В настоящее издание в полном составе входят три прижизненных поэтических сборника А. Штейгера, стихотворения из посмертной книги «2х2=4» (за исключением ранее опубликованных), а также печатавшиеся только в периодических изданиях. Дополнительно включены: проза поэта, рецензии на его сборники, воспоминания современников, переписка с З. Гиппиус, письма к З. Шаховской и избранные страницы эпистолярного романа с М. Цветаевой. Орфография и пунктуация в основном приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

«Когда я вижу новорожденного — у меня всегда мелькает дикая мысль: несчастный, непоправимое уже случилось, ты уже никаким чудом не можешь туда, обратно, в материнское темное и теплое лоно, — хочешь не хочешь, а тебе надо будет жить, как всем другим» (Штейгер А. «Детство»).

Нужны ли еще какие-либо объяснения?

Любовь, как и дружба, есть действие. Действовать, делать — для того, кого любишь, — вот незыблемое убеждение Цветаевой, сокрытый очаг «тайного жара». «Убеди меня, что я тебе — нужна. (Господи, в этом все дело!), раз-навсегда убеди, т. е. сделай, чтобы я раз-навсегда поверила, и тогда всёбудет хорошо, потому что я тогда могу сделать чудо».

Первого сентября, Цветаева отправила Штейгеру письмо о его двух стихотворениях, урок гениального Мастера — Ученику. Не брать в кавычки, не делать условными насущные слова и понятия: жалость, труд, страдание, больничная палата, любовь, подвиг, — вот ее требование к автору, закомплексованному собственной бедой и словно стыдящемуся бед людских вообще. И завет: « Слейте. Берите из себя письменного (не из писем, а из того, кто — или верней: чтоих в Вас пишет). Отождествите поэта с человеком. Не заставляйте поэта говорить ни жестче, ни презрительнее, ни горше, чем говорит человек».

Вот второе стихотворение Штейгера, впоследствии посвященное Цветаевой:

60-е годы

В сущности, это как странная повесть

«Шестидесятых годов дребедень»…

Каждую ночь просыпается совесть

И наступает расплата за день.

Мысли о

младшем страдающем брате

,

Мысли о нищего жалкой суме,

О позабытом в больничной палате,

О заключенном невинно в тюрьме.

И о погибших во имя свободы,

Равенства, братства, любви и труда.

Шестидесятые вечные годы…

(«Сентиментальная ерунда»?)

…Второго сентября она все-таки съездила в Швейцарию, где не была более тридцати лет — с детства! — движимая романтической (девической) мечтой ступить на землю, на которой пребывает он. «Моя Женева» — так назвала она письмо от 3 сентября, где рассказала об этой однодневной автомобильной поездке; как в роскошном универмаге купила ему куртку, как желала сама стать этой курткой, чтобы согреть и уберечь… Как возвращалась лунною ночью обратно… Вернувшись из Женевы, 3 сентября надписала книгу «Ремесло», несколько лет пролежавшую у Тройского, которого в свое время просила переправить ее в Москву, но это не удалось: «Анатолию Штейгеру — с любовью и болью».

Письма сменялись стихами — почти исступленными, не знающими меры. Да разве знала меру душа поэта? «В коросте — желанный, С погоста — желанный: Будь гостем! — лишь зубы да кости — желанный!»

И наконец — шестое стихотворение — апофеоз, ликование, озарившее поэта счастье:

Наконец-то встретила

Надобного — мне:

У кого-то смертная

Надоба — во мне…

………………..

Мне дождя, и радуги,

И руки — нужней

Человека надоба

Рук — в руке моей…

Это написано 11 сентября, — а через несколько дней всё рухнуло.

Пятнадцатого сентября Цветаева получила от Штейгера письмо; он, по-видимому, сообщал, что едет в Париж, и простодушно упоминал Адамовича, с которым намеревался общаться. «Может быть Вы — внутри больнее чем я думала и верила — хотела думать и верить? — жестоко отвечала Марина Ивановна. — Ибо ждать от Адамовича откровенияв третьем часу утра — кем же и чем же нужно быть? До чего — не быть!»

Матьотреклась от сироты…

Единственное сохранившееся письмо Штейгера (ответ на это цветаевское) от 18 сентября — печально и честно: «Я… в первом же моем письме на 16 страницах — постарался Вам сказать о себе все, ничем не приукрашиваясь, чтобы Вы сразу знали, с кем имеете дело, и чтобы Вас избавить от иллюзии и в будущем — от боли… Между моим этим письмом на 16 страницах и моим последним письмом нет никакой разницы… Но зато какая разница в Ваших ответах на эти письма… После первого Вы называли меня сыном, — после последнего Вы “оставляете меня в моем ничтожестве”».

«…в моих письмах Вы читали лишь то, что хотели читать, — продолжает Штейгер, проявляя редкую проницательность. — Вы так сильны и богаты, что людей, которых Вы встречаете, Вы пересоздаете для себя по-своему, а когда их подлинное, настоящее все же прорывается, — Вы поражаетесь ничтожеству тех, на ком только что лежал Ваш отблеск, — потому что больше он на них не лежит».

Такая попытка объясниться ни к чему, конечно, не привела; Марина Ивановна «выясняла отношения» всегда единолично. Ее письмо к Штейгеру от 30 сентября исполнено боли и обиды — из-за того, что ее «дитя», ее «сын» предпочел ей — «нищего духом» Адамовича, что раз так — то он, Штейгер, просто «мертв». И в то же время обронила слова: «Я Вас из сердца не вырвала и не вырву никогда». Может быть, еще надеялась на лучшее.

Как бы там ни было, она «отрезвела» и вернулась к прерванной работе.

Главной была сверхзадача: переводы на французский Пушкина (в Савойе она успела перевести только «Бесов). «Получается у нее, поскольку могу судить, замечательно, — писал Сергей Яковлевич сестре. — Так, как верно написал бы сам Пушкин. Особенно хорошо переведено — «Прощай, свободная стихия…»

Предстоящая столетняя пушкинская годовщина была единственной маячившей впереди звездой. Марине Ивановне хотелось написать о Пушкине — свое, личное, но, как это ни покажется диким, она не была уверена, что сможет это напечатать. В ее тетради сохранился черновик письма от 25 октября: «…Мне, например, страшно хочется написать о Пушкине — Мой Пушкин(хрестоматийно) — но, поймите: буду работать месяц, ничего другого не делая — и главное не думая — а могут не взять, а у меня уже столько рукописей — не взятых. Дайте, например, совет редакции “Современных Записок” в виде пожелания: — Хорошо было бы, если бы Цветаева написала о Пушкине, — на них такие вещи (со стороны), а особенно — из другой страны, производят неотразимое впечатление».

Письмо адресовано Петру Балакшину, одному из редакторов журнала «Земля Колумба», выходившего в Сан-Франциско. Балакшин прислал в редакцию «Современных записок» письмо с восторженными словами о «Нездешнем вечере» и «Пленном духе». Марина Ивановна немедленно отозвалась и, воспользовавшись случаем, попросила своего далекого доброжелателя помочь ей: написать несколько положительных слов в «Современные записки». Рассказывала о жестоких сокращениях в прозе о Волошине и еще о том, что журнал не взял воспоминания о Блоке. «Ваш отзыв, как редактора, да еще из такого далека, — писала она, — будет мне большим подспорьем. Я очень одинока в своей работе…»

Что могло быть драматичнее этого письма, где поэт вынужден был поступать как проситель, как начинающий, безвестный литератор? Руднев и в самом деле сомневался, что Цветаева сможет сделать о Пушкине интересную статью, о чем и сообщил Балакшину в ответ на его письмо (тот выполнил просьбу Марины Ивановны).