Мертвое «да»

Мертвое «да» читать книгу онлайн

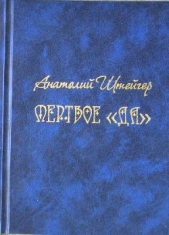

Очередная книга серии «Серебряный пепел» впервые в таком объеме знакомит читателя с литературным наследием Анатолия Сергеевича Штейгера (1907–1944), поэта младшего поколения первой волны эмиграции, яркого представителя «парижской ноты». В настоящее издание в полном составе входят три прижизненных поэтических сборника А. Штейгера, стихотворения из посмертной книги «2х2=4» (за исключением ранее опубликованных), а также печатавшиеся только в периодических изданиях. Дополнительно включены: проза поэта, рецензии на его сборники, воспоминания современников, переписка с З. Гиппиус, письма к З. Шаховской и избранные страницы эпистолярного романа с М. Цветаевой. Орфография и пунктуация в основном приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Получив отклик Марины Ивановны (он не сохранился), Штейгер, по-видимому, ответил письмом, являвшим собою «крик отчаяния»; письмо также не сохранилось, однако известно, что поэт просил у Цветаевой «дружбы и поддержки на всю оставшуюся жизнь» и говорил о преследующем его страхе смерти»: ему предстояла операция. Цветаевский ответ и на это письмо, по-видимому, не уцелел; смысл его состоял в вопросе: "Хотите ко мне в сыновья?» Штейгер прислал исповедь на шестнадцати страницах; вероятно, — прообраз будущих воспоминаний «Детство» (увы, она скорее всего не сохранилась). Рассказывал о своих ранних годах, о любимых и навеки утерянных людях, об ужасе отъезда из Одессы. О содержании его письма мы можем судить по ответу Марины Ивановны от 29 июля.

То была, если перейти на образы самой Цветаевой, полногласная органная буря дремавшей и разбуженной скалы. Цветаева отозвалась — всею собой. Она снова любила. Любила материнской, сестринской, женской любовью. Въяве переживала историю его души, «с тетей и с Frl. Martha — и с тем корабельным канатом, режущим жизнь и душу надвое — и с нищенством» и т. д. Но доминировало над всем — материнское чувство: «…и если я сказала мать— то потому, что это слово самоевмещающее и обнимающее, самое обширное и подробное, и — ничегоне изымающее… И хотите ли Вы или нет, я Вас уже взяла туда внутрь, куда беру все любимое, не успев рассмотреть, видяуже внутри…»

«Не успев рассмотреть». Ее рука бессознательно выводила слова, опережающие события, предрекающие их роковой исход. И дальше: «Мы от нетерпения (у души — свои сроки) опережаем настоящего партнера и клонимся к любому, внушая ему быть — любимым».

В июле, 31, она вернулась в Ванв; оставалась неделя, чтобы подготовиться к новому отъезду: в Верхнюю Савойю, где жила далеким летом 1930 года. Сергей Яковлевич находился тогда в русском пансионе Шато д'Арсин (где, заметим, обдумывались и вершились тайные «союзвозвращенческие» дела, о которых Марина Ивановна мало что ведала). Теперь она с сыном сама жила в Шато д'Арсин; она уже не огорчалась сырости этих мест и не сравнивала их с Чехией, а радовалась — тому, что оттуда всего двадцать пять верст — рукой подать было до Швейцарии, до Женевы — до него, самовольно присвоенного и горячо любимого сына: слабого, больного, так жаждущего сочувствия. «Я иногда думаю, что Вы — я» (письмо от 2 августа).

Восьмого августа в санаторий к Штейгеру пошло очередное письмо — в ответ на его весть о перенесенной операции, — и весь месяц Марина Ивановна писала ему почти каждый день; посылала открытки с видом старого Петербурга; заносила в тетрадь предназначавшиеся для Штейгера строки (ежедневные), составившие «непрерывное внутреннее письмо». Так уже было по крайней мере дважды в ее переписке: с Е. Ланном в далеком 1920 году, с А. Бахрахом в 1923-м. Как и прежние (включая переписку с А. Вишняком в 1922 году), так и этот очередной эпистолярный роман писался самою жизнью, — типично цветаевский одностороннийроман. Ответы Штейгера, кроме одного, не сохранились.

Письма к Штейгеру — энциклопедия любви, разумеется, на цветаевский лад, с ее абсолютом отношений, с ее собственничеством, с ее беспредельным по силе женским началом, и, главное, с кульминацией и развязкой. «Вы — мой захват и улов»; «Никогда никто к Вам так всем существом не шел, как я сейчас»; «Не удивляйтесь гигантскости моего шага к Вам; у меня нетдругого» — такие слова могли испугать, смутить. Но «шаг»-то был — не в жизни, а в мечте. Жизнь как бы разделилась. В тетрадях (ибо сначала письма писались туда) была своя, в реальности — иная. Из писем встает образ не столько их автора, сколько лирической героини. Ей необходимо со-чувствовать, со-страдать, со-болезновать своему партнеру — в первородном, непереосмысленном значении этих слов. Короче: быть им, быть до такой степени, что его вроде бы уже и нет. Она требует от несчастного, ожидающего операции, быть может роковой, подробного отчета: «что у Вас, в точности, с легкими… И что это была за опухоль?», а когда операция позади — настаивает на встрече, правда, с оговорками, что он — слаб, и приехать в Швейцарию должна будет она; а он, больной, неизвестно в каком состоянии находящийся человек, должен ответить ей сразу на множество вопросов, как осуществить эту поездку; потом она решает, что все же приехать нужно ему. (В точности повторяется история с тяжелобольным Рильке, которого она просила наладить их встречу.) Она жаждет увидеть Штейгера, хотя поначалу писала, что этого не нужно и что все покрывает сила ее мечты. Она пишет о любви — душе, любви — тоске и боли, — как некогда писала такому же молодому Бахраху, не усомнившись: поймет ли?

Самое, может быть, поразительное — молодостьэтих писем. Порой кажется, что их писала влюбленная молодая девушка, которая ни на секунду не расстается в мечтах со своим любимым и которая благодаря влюбленности излучает доброту и радость: «Вчера, к концу вечера, я заметила… что я стала бесконечно-ласкова, и как-то ровно-радостна — и заметила это по ласковости остальных — и поняла, что это — Ваше, к В ам, т. е. от В ас — идущее…»

Да, это — женские письма, но женщина-то — поэт, и в первую очередь это — письма поэта, который любит не в «жизни, как она есть», а в «просторе души своей». И эту мысль Цветаева старается внушить адресату: она пишет, что, пока в ней нуждается ее сын, она должна предпочитать его всему, «всем просторам души», «фактически и физически предпочитать», — и этим купить свою внутреннюю свободу, те самые просторы души. Не парадокс ли: писать об этом — тому, кого считает — своим сыном же? Впрочем, нет, не сыном. Чем-то более всеобъемлющим: не своим сыном, а, так сказать, вселенской сиротой. Сирота— имя адресата, и более точного слова придумать нельзя.

И полились «Стихи сироте» — в конце августа и в сентябре. Простые, ясные строки, исполненные самоотверженности и лишенные эгоцентризма, ощутимо звучащего в письмах. Радость жизни, вдохновленная любовью: «Я сегодня сосновый стан Обгоняла на всех дорогах. Я сегодня взяла тюльпан — Как ребенка за подбородок».

Это — первое стихотворение; следом идет другое — об извечном жестелюбви, вознесенном и возвеличенном до планетарного, космического объятия:

Обнимаю тебя кругозором

Гор, гранитной короною скал…

…………………………

Всей Савойей и всем Пиемонтом,

И — немножко хребет надломя —

Обнимаю тебя горизонтом

Голубым — и руками двумя!

Это стихотворение сродни другому: «Раковина», тринадцать лет назад обращенному к Бахраху. И в еще большей мере тот же мотив: защиты, убережения от жизни — звучит в следующем стихотворении. Подзаголовок его — «Пещера»:

Могла бы — взяла бы

В утробу пещеры:

В пещеру дракона,

В трущобу пантеры…

………………..

Туда, где в дремоте, и в смуте, и в мраке,

Сплетаются ветви на вечные браки…

Уберечь, спрятать от всего — где найти самое надежное место? Ответ Матери — прост:

Но мало — пещеры,

И мало — трущобы!

Могла бы — взяла бы

В пещеру — утробы.