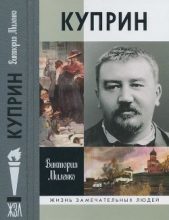

Памяти А.И. Куприна

Памяти А.И. Куприна читать книгу онлайн

Если бы Александр Иванович Куприн скончался в Париже, его у нас, наверное, проводили бы к могиле так же, как Шаляпина. Но и без того память его была за рубежом России почтена всеми как следовало. Холодка, который мог бы создаться довольно естественно, в эмиграции не чувствовалось или почти не чувствовалось.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Как писатель, он чуть не с первых лет получил высокую, заслуженную и верную оценку. В этом с критикой сходилась и публика: тираж «Поединка» был исключительный — кажется, даже беспримерный со дня выхода в свет «Воскресения». Всем известно, что на Куприна сразу обратил внимание Толстой, не очень жаловавший его соперников по славе, Горького и Андреева. Едва ли тут имело значение то, что в искусстве Александр Иванович был признанным «учеником Толстого»: учениками Толстого в той или иной мере были почти все русские писатели последнего полустолетия (и столь многие иностранные); Лев Николаевич давно к этому привык и говорил об этом (но поводу Гаршина) без восторга. «Первым делом спрашивать у нового писателя: скажи мне, что ты за человек?» — эту мысль Толстой в разных формах выражал неоднократно. По-видимому, человек Куприн — с тем личным, своеобразным и обаятельным, что в нем было и сказалось в его произведениях, — Льву Николаевичу нравился. Только о «Яме» он отозвался с негодованием; это во всех отношениях самое слабое из больших произведений Куприна.

Сам Александр Иванович о Толстом говорил совершенно не так, как о всех других писателях, вполне сходясь тут с Чеховым и с Буниным: есть все другие писатели — и есть Толстой. При упоминании имени «старика» (так он обычно называл Толстого), у него на лице появлялась благоговейная улыбка, вообще совершенно ему не свойственная: думаю, что он в жизни «благоговел» лишь перед очень немногим. О книгах Льва Николаевича говорил охотно, с явной радостью: «Да, недурно написано, вы тоже, М. А., находите, что недурно, а?» — спрашивал он с этой улыбкой, вспоминая ту или иную сцену, охоту в «Войне и мире», приезд Анны к Сереже или сцену в Мытищах. Едва ли нужно пояснять, в каком смысле тут употреблялось слово «недурно»: оно означало «божественно», «бесподобно», «так никто в мире не писал и написать не может»... «А буря на станции? Или скачки, а? Нет, нет, не говорите (точно кто-то «говорил»!), у старика было дарование, владел пером, а? Было, было дарование», — повторял он, сияя. Так суворовские офицеры называли стариком Суворова, — вероятно, с такой же точно улыбкой.

Некоторые другие писатели также оказывали на него в молодости известное влияние, притом не одни русские, но и иностранные. В «Молохе», например, Чехов чувствуется на каждой странице. «Свадьба» самым своим сюжетом весьма напоминает один из наиболее известных рассказов Артура Шницлера. Кое-где сказывается, конечно, и Мопассан. Думаю, что по своему большому природному дару он не уступал никому из названных писателей — чего стоит одна его наблюдательность, его зрительная память, дававшая ему преимущество едва ли не перед всеми. А. И. Куприн, в сущности, все сделал, чтобы зарыть свой талант в землю, и о размерах его таланта можно судить именно по тому, что это ему совершенно не удалось: он все-таки стал большим писателем.

Я никогда не мог понять, как он работает, О некоторых русских Писателям говорили, что они «европейцы»: работают ежедневно, от такого-то утреннего часа до такого-то. Сомневаюсь (даже просто не верю), чтобы так можно было à la longue {3} заниматься художественной работой (и уж, во всяком случае, называть эту манеру европейской не приходится: на Западе, как и у нас, люди трудятся по-разному). Другие русские писатели пишут редко, но «запоем»: днем и ночью, забывая все, не отрываясь от письменного стола. Насколько могу судить, у Куприна не было подобных недель необычайного творческого подъема; не было и привычки к систематическому труду. Когда приходило что-либо в голову, когда хотелось или нужно было писать, он садился за стол и писал, — но отнюдь не «днем и ночью», — и написанное тотчас сдавал в набор. Едва ли у него есть хоть одно произведение, над которым он работал бы годами. Александр Иванович говорил, что не любит писательского дела, и, думаю, говорил совершенно искренно, — кто же из людей этой профессии порою не относился к ней с искренним отвращением. На расспросы он отвечал больше о мелочах. «Первым делом надо обзавестись хорошим верстаком» — так он забавно и мило называл письменный стол, — кажется, предпочитал простые большие кухонные столы, без сукна, без кожи, без ящиков; говорил о перьях, о бумаге, а о «психологии творчества» говорить не любил, хотя бы и без ученых слов, которых не выносил вообще. Но его указания о столе, бумаге, перьях тоже были интересны и для него характерны.

Время, верно, ничего не оставит от «Ямы», о которой когда-то столько говорили и писали. Быть может, не будут читаться и некоторые другие его произведения — есть ведь у него, как почти у всех писателей, и страницы весьма слабые. Но лучшее останется и выдержит тяжкое испытание времени. Этого более чем достаточно для имени большого писателя. Конечно, он был большой писатель. Был он человек очень своеобразный, в некоторых отношениях необыкновенный, во многих отношениях (особенно на старости лет) чрезвычайно привлекательный.

При проблесках сознания он должен был бы в СССР чувствовать себя худо, очень худо. Если б Куприн объявил своим ближайшим друзьям, что собирается вернуться в Россию, они, вероятно, зная условия его жизни, не стали бы насильно его удерживать. Он уехал, никому ничего не сказав, ни с кем не простившись, — хоть уезжал навсегда. Можно кое-что сказать и в оправдание этого. Но ему самому — если проблески сознания были, — уход, такой уход, должен был быть очень тяжел. В Куприне до конца его дней сидел офицер, то есть человек, своего лагеря не покидающий никогда, ни по каким причинам, ни при каких условиях. Знаю всю условность применения к нашей жизни военных слов: лагерь, полк, знамя, неприятель и т. п. Но доля правды в них есть и в отношении нас, и эту долю правды сам покойный Александр Иванович чувствовал, конечно, не менее ясно, чем кто бы то ни было. Да, да, «увидеть снова Москву, поклониться русской земле, подышать русским воздухом», все это так, а дальше что? Дальше советская »жизнь, необходимость к ней приспособиться — ему, с его характером, в шестьдесят восемь лет! Я надеюсь, что проблесков сознания у него не было.