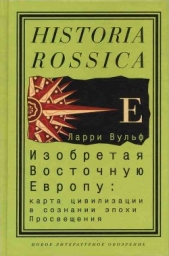

Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения

Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения читать книгу онлайн

В своей книге, ставшей обязательным чтением как для славистов, так и для всех, стремящихся глубже понять «Запад» как культурный феномен, известный американский историк и культуролог Ларри Вульф показывает, что нет ничего «естественного» в привычном нам разделении континента на Западную и Восточную Европу. Вплоть до начала XVIII столетия европейцы подразделяли свой континент на средиземноморский Север и балтийский Юг, и лишь с наступлением века Просвещения под пером философов родилась концепция «Восточной Европы». Широко используя классическую работу Эдварда Саида об Ориентализме, Вульф показывает, как многочисленные путешественники — дипломаты, писатели и искатели приключений — заложили основу того снисходительно-любопытствующего отношения, с которым «цивилизованный» Запад взирал (или взирает до сих пор?) на «отсталую» Восточную Европу.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Приближаясь к своему семидесятилетию, мадам Жоффрен объявила Станиславу Августу: «Я ежедневно собираюсь в Польшу»; иными словами, она готовится умереть. Польша, таким образом, была метафорой для ожидавшего ее последнего путешествия. Тем не менее в 1770 году, когда Станислав Август попросил ее переслать ему в Польшу, за 500 лиг, немного парижского веселья, она ответила отказом, ибо пребывала в мрачном настроении. «Я видела в Варшаве зародыш всех ваших несчастий», — зловеще утверждала она [676]. В 1773 году, после первого раздела, она судила Польшу очень строго и еще сильнее настаивала на том, что предвидела все заранее:

Я признаюсь Вашему Величеству, что несправедливости, заблуждения и недостойность поляков причиняли мне боль, но вовсе не удивили меня. Я видела в течение тех месяцев, что я провела в Варшаве, зародыш всего того, что теперь появилось на поверхности. Мне кажется, что я позволила Вашему Величеству увидеть это краем глаза, но я не хотела показать это слишком ясно, ибо я не видела лекарства и не желала отнять поддерживавшую Вас надежду [677].

Взор наблюдающих извне оказывался всепроникающим, по крайней мере — в ретроспективе. Польша была вне зоны действия философических советов из Парижа: «У меня нет ни советов, ни мнений, ни утешений для Вашего Величества». Ей самой было нечего сказать о Польше, и она лишь подтвердила: «когда кто-нибудь говорит о ней, мне хочется спрятать голову в мешок». Станиславу Августу она предложила отречься, прибавив: «Я бы отправилась в Рим». Она в последний раз притворилась коронованной особой, но лишь затем, чтобы показать, как надо презирать корону и отказываться от нее. Ему она предлагала стать кардиналом и жить на покое. «Прошу прощения за эту чушь, — писала она, — но Ваше государство выводит меня из себя» [678]. Как раз в это время Дидро находился в Санкт-Петербурге, представляя Екатерине свои соображения в письменном виде и на всякий случай неловко извиняясь за то, что говорит чушь.

В переписке мадам Жоффрен и Станислава Августа упоминалась и поездка Дидро в Санкт-Петербург, поскольку философ не сделал остановки в Варшаве. Мадам Жоффрен оскорбила Екатерину, не пожелав после Польши посетить еще и Россию, а Дидро оскорбил Станислава Августа, проехав через Польшу и не явившись засвидетельствовать королю свое почтение. В 1774 году мадам Жоффрен утешала короля тем, что с Дидро в любом случае скучно, он чересчур «мечтатель», и рекомендовала взамен Гримма, который по пути из Санкт-Петербурга был не прочь завести еще одного коронованного приятеля [679]. В том же письме она сообщала о новом французском короле, Людовике XVI, и выражала мнение, что парижане, в отличие от поляков, умеют «любить своего короля». Здесь мадам Жоффрен оказалась плохой пророчицей — из всех монархов той эпохи лишь Людовик XVI закончил свое царствование еще более печальным образом, чем Станислав Август. Пока Париж праздновал начало нового царствования, мадам Жоффрен ожидала Гримма: «Для меня будет очень сладостно поговорить о Вашем Величестве». Когда они с Гриммом наконец встретились и побеседовали о Польше, разговор этот принес не только сладость, но и горечь:

Увы, он говорит мне, что во всей Варшаве нашел опечаленным лишь Ваше Величество. Он привел меня в негодование, рассказывая, что народ веселится, что они там танцуют и поют; в общем, что в Варшаве вовсе не ощущаются общественные бедствия. Народ, столь бесчувственный, предназначен быть покоренным [680].

Она уже осудила поляков за их «недостойность» и теперь, под воздействием рассказов Гримма, наконец призналась в том, что перешла на вольтеровские позиции в оценке произошедших разделов. Поляки не только недостойны, они еще и «предназначены быть покоренными». Преданность Руссо делу польской свободы привела к появлению новой и блестящей концепции Восточной Европы, основанной на национальной идентичности, которую нельзя ни расчленить, ни покорить. Мадам Жоффрен в своей переписке со Станиславом Августом присоединилась к более традиционной формуле просвещенного абсолютизма, сотрудничеству Философии и Власти, управлению отсталыми землями, где дороги нельзя назвать дорогами, а вода «отвратительна». И в самом деле, ведь она, в образе аллегорической Истины, лично проделала путешествие в Восточную Европу, и то, что она видела там, она видела как следует.

Сенсационная поездка мадам Жоффрен в Варшаву в 1766 году и последовавший сразу же за ней затяжной кризис, закончившийся разделом Польши в 1772-м, привлекли беспрецедентное внимание иностранцев к этой стране и ее месту в Восточной Европе. В 1765 году статья Жакура о Польше, помещенная в «Энциклопедии», зафиксировала общепринятый минимум основных сведений и критических суждений; после 1766 года последовал настоящий взрыв интереса к Польше и изобилие писаний о ней, среди которых «Соображения» Руссо были лишь одним эпизодом, хотя и наиболее значительным с точки зрения мировой интеллектуальной истории. Накал интереса к Польше в эти годы был сравним с интересом к Венгрии в течение первых десяти лет XVIII века, и сходство это стало еще более очевидным после восстания Барской конфедерации против России в 1768 году. Война, которую конфедераты вели против Екатерины, поляризовала общественное мнение в Европе, особенно во Франции, подобно тому как это было с восстанием Ракоши против Габсбургов в 1703 году. Манифест Ракоши был незамедлительно переведен на французский и обнародован в Париже, и манифест Барской конфедерации был в 1770 году издан там же, чтобы оправдать Польшу в глазах иностранного общественного мнения. Наконец, интерес к Венгрии, порожденный восстанием Ракоши, привел к тому, что страну эту нанесли на карту Европы, откуда Габсбурги уже не могли ее стереть; сходным образом сенсационное внимание к Польше в годы, предшествовавшие первому разделу, произвели глубочайшее воздействие, придавшее некое постоянство обычной географической нестабильности. Руссо в «Соображениях» уже мог представить, что Польша перестанет существовать как государство, и предусмотрел, что, несмотря на эту катастрофу, она обретет непреходящее место на карте в рамках заново переосмысленной картографии. Барскую конфедерацию он приветствовал настойчивым предписанием: «Необходимо начертать эту великую эпоху во всех польских сердцах» [681]. Тем не менее, хотя Руссо и делал вид, что занимается искусством гравировки на польских сердцах, его «Соображения» были наиболее привлекательны именно для западноевропейских читателей, с их сознанием, воспоминаниями и картографическими образами.

Энтузиазм, с которым Руссо поддержал Барскую конфедерацию, был лишь реакцией на презрение Вольтера, логически его дополняя; презрение это, в свою очередь, было побочным продуктом вольтеровской преданности Екатерине. Идеологические соперники среди философов Просвещения могли обращаться к Польше или России, выбирая один из двух взаимоисключающих образов Восточной Европы. В действительности же интерес Вольтера к Польше был так же стар (хотя и не так силен), как его интерес к России, и в «Карле XII» просвещенная публика заочно знакомилась с двумя действующими лицами, Станиславом Лещинским и Станиславом Понятовским, отцом Станислава Августа. Позже Лещинский принимал Вольтера при своем дворе в Лотарингии, оказывал ему покровительство и даже еще раз стал литературным персонажем, появившись в «Кандиде» среди шести изгнанных королей: «Провидение даровало мне еще одно королевство, где мне удалось сделать больше добра, чем все короли Сарматии смогли когда-либо сделать на берегах Вислы». В 1761 году Вольтер обозначил точки отсчета для измерения польской отсталости в письме французскому дипломатическому представителю в Варшаве, Пьеру Эннину: «Я по-прежнему даю полякам пятьсот лет, чтобы научиться делать лионские ткани и севрский фарфор». Эннин надеялся переманить Вольтера «на сторону Польши» («du côté de la Pologne»): отсюда видно, что к этому времени отношение к Польше уже стало для философов Просвещения признаком партийной принадлежности. Идея измерять уровень относительной развитости в столетиях обязана своим рождением работе маркиза д’Аржансона «Соображения о древнем и нынешнем образе правления во Франции». Эта книга вышла в 1764 году, но Вольтер читал рукопись еще в 1739-м. Именно к д’Аржансону обращался Вольтер, когда объявил Польшу, с ее «жалкой конституцией», «прекрасным предметом для разглагольствований» [682]. Именно в таком положении она оказалась после 1766 года, предоставляя просвещенным авторам предмет для разглагольствований.