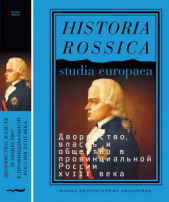

Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века

Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века читать книгу онлайн

Исследовательские работы, составившие настоящий сборник, были представлены на международной конференции, организованной Германским историческим институтом в Москве. Анализ взаимоотношений российского провинциального дворянства с властью и обществом в XVIII веке на базе конкретных материалов локальной истории позволяет пересмотреть доминирующие в современной исторической науке взгляды на российское дворянство XVIII века как оторванное от своей среды сословие, переживающее экономический застой и упадок, а на жизнь в провинции как невежественную, вызывающую у провинциального дворянина чувство ущербности и незащищенности. Освоение новых источников и поворот к новым проблемам истории русской провинции, не заслуживавшим ранее внимания исследователей, позволили авторам сборника выйти за грани привычных дихотомий «столица — провинция», «цивилизованное — невежественное» и убедительно продемонстрировать, что история провинции — не маргинальная тема, а одна из центральных проблем российской истории. Материалы, представленные в сборнике, доказывают, что дворянство, проживавшее в провинции, находилось в центре социальной, экономической и культурной жизни регионов России и играло важную роль в проведении политики правительства на местах.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Подобного рода отклонения от «основной» религии административная элита наблюдала и на православных территориях. И здесь неизбежно возникал вопрос о легитимности старообрядчества, от самых своих истоков находившегося под подозрением в политической неблагонадежности. Если разделение «истинного» ислама, имевшего право рассчитывать на веротерпимость в отношении себя, и «неистинного» проводилось администраторами в эпоху, когда стратегически важное Крымское ханство было интегрировано в состав Российской империи {1156}, то еще один внешнеполитический проект дал толчок к изменению политики самодержавия в отношении старообрядцев, вернее, импульс к отказу от их маргинализации. Здесь имеется в виду Речь Посполитая, куда в течение десятилетий бежали из России старообрядцы. Причислить беглецов из России к «диссидентам» (а это легитимировало бы аннексионистские попытки России) было задачей не из легких. Для этого необходимо было скорректировать курс по отношению к остававшимся в России старообрядцам. Здесь приходилось взвешивать буквально каждое слово.

Уже упомянутая мещанка Марья Петрова, которая в 1800 году на «викториальной» — посвященной победе под Полтавой — церковной службе громко изругала царя и духовенство, несколько раз усовещивалась пензенским губернатором в духе патернализма, характерного для верховного представителя самодержавия в провинции. Отчитываясь перед обер-прокурором и подчиненным ему ведомством об этом случае, губернатор назвал причиной поведения мещанки ее «энтузиазм» по отношению к «расколу» {1157}. Таким образом, он заимствовал для характеристики религиозных настроений понятие, которое в Западной Европе первоначально употреблялось для обозначения политически опасной ссылки на религиозное вдохновение, характерной для религиозно окрашенных восстаний. Такой «энтузиазм» понимался как «одна из форм душевной патологии» («a generic form of mental pathology») — соответственно, более безобидное состояние личности {1158}. В этом значении термин здесь и употребляется. Таким образом, он выражает дистанцирование от петровского определения преувеличенной религиозности как «ханжества», то есть сознательно выбранной формы поведения. Понятие «энтузиазм» осталось на обочине медицинской терминологии в качестве общего обозначения патологических психических состояний. Неэксперт мог его употреблять даже тогда, когда вполне определенный диагноз медиков о состоянии такого больного переставал считаться неэкспертами заслуживающим доверия. Этот термин индивидуализировал оппозиционное религиозное поведение (Disserts), делал его более безобидным, декриминализировал его. Подобный эффект декриминализации обвиненных в вербальном оскорблении его/ее Величества был обусловлен тем, что сами обвинения в адрес значительной части подследственных были артикулированы следователями в категориях социальных и культурных.

Культура. В процессах последней трети XVIII века административная элита часто определяла обвиняемых из крестьянской среды как культурно неразвитых. «Невежество» и отсутствие разума считались одной из главных причин непристойных высказываний в адрес царя и его политики {1159}. [163] «Невежество» объявлялось и наиболее характерным свойством «подлости». Так администраторы нашли «место» предоставленным их контролю низшим слоям населения и оправдание собственной доминантной культурной позиции. Составной частью последней были и признаки социального порядка, характерные для всего XVIII века, и особые черты, которые были присуши ему только в последнюю треть века. Среди последних — зарождение дихотомии «образованных» и «народа» (продукт эпохи Просвещения), а также вызванный пугачевским восстанием кризис представлений о социальном порядке.

Административный язык Московского государства XVII века еще не знал четкого определения «низших слоев». Крепостное право XVIII века с его недифференцированным в правовом отношении наследственным состоянием несвободы создало правовые предпосылки, которые облегчили выделение «низших» слоев. Однако только в специфической социально-политической ситуации последней трети XVIII века, в результате Пугачевского восстания, сформировалось представление, отразившееся в этих процессах. Самодержавие и его элиты всегда принимали в расчет тот отклонявшийся от существовавшего в центре «порядок» (или «беспорядок»), который существовал на периферии. Пугачевское восстание отменило это привычное территориальное деление: в то время как до восстания крестьяне бежали в казацкие регионы, во время восстания казаки проникли в региональные центры крепостного права. Еще долго после восстания сторонники Пугачева бродили в плохо контролируемых провинциях империи, а административная элита вынуждена была уделять этим «бродягам» большое внимание. Ссылка на «невежество» населения подразумевала и трансляцию этими «бродягами» альтернативной информации о восстании. «Бродяжничеству», в котором теперь видели прямую опасность, стали противопоставлять в качестве модели порядка крестьянскую семью [164].

В то время как бродяжничество являлось открытой формой девиантного поведения, оценка того, что после восстания было опасной пропагандой, а что — безобидной болтовней, иными словами, что считать преступлением, а что — игнорировать, требовала большего, нежели простое выявление внешних параметров этих правонарушений. Следовало отличать опасное «невежество» от «простоты» — положительного свойства, которое исключало притворство и гарантировало надежность показаний {1160}. Необходимость дифференцировать «невежество» и «простоту» вызывала потребность в администраторе как носителе превосходящей сознательности, который со своей наблюдательностью и способностью к суждениям мог увидеть культурную неразвитость там, где его предшественники видели лишь преступление. Таким образом, тенденции к декриминализации в XVIII веке создали пространство для публичных дискурсов XIX века.

Заключение: Реальные сценарии власти

Поведением административной элиты в провинции и в центре в ходе процессов по обвинению в оскорблении Величества руководил скорее «вкус к Просвещению», нежели идеи о целесообразности, диктовавшиеся логикой управленческого аппарата. Ведь рационализация имела здесь место как дискурсивное установление «правления разума», но не как процесс, ускорявший механизм принятия решений и превращавший его в рутину в деперсонализированном управленческом аппарате. В реальности было скорее наоборот — просвещенческий дискурс вооружал облеченного властью чиновника необходимыми личными качествами для легитимации его позиции. Характеризуя административную деятельность губернаторов, можно говорить о мобилизации просвещенческого интеллектуального инструментария, но не о бюрократической рационализации, на которую намекает термин «просвещенный бюрократ». Ответ на вопрос о том, имела ли место такая рационализация по ходу приобретения административной элитой формального гражданского образования в XIX веке, впереди. Сегодня, однако, можно утверждать (при этом я опираюсь на свои выводы и несравненно более обстоятельные исследования преступности в России второй половины XIX века {1161}), что просвещенческие мотивы оказались крайне жизнеспособными. В этом отношении преемственность между административными элитами Екатерининской эпохи и XIX столетия очевидна.

Губернаторы находились в двойственном положении по отношению к провинциальному дворянству. На конструирование девиантности непривилегированных слоев, несомненно, сильно влиял опыт душевладельца, общий для всего дворянства разнородной империи — как столичного, так и провинциального (включая губернаторов). В этом смысле во второй половине XVIII века, когда крепостное право достигло своего апогея и вступило в свою завершающую фазу {1162}, замкнулся круг, объединявший дворянский «жизненный мир» (Lebenswelt) и публичное действие: дискурс губернаторов о девиантных крестьянах отражает патернализм хозяина крепостных. Однако в административном дискурсе, о котором шла речь выше, встречаются и новые мотивы, которые губернаторы, возможно, сами использовали в управлении провинцией. Наблюдается взаимодействие медикализации, представлений о тендерных отношениях и топосов колониальной юстиции. Многообразие моделей для определения девиантного поведения свидетельствует о широком восприятии идей Просвещения. Появление различных новых мотивов в этом административном дискурсе, в котором речь идет об одной из важнейших для раннего Нового времени форм девиантного поведения, мотивов, связанных с пониманием Просвещения высокопоставленными чиновниками, показывает, что зарождение новых групп («бюргерство», эксперты) вовсе не было необходимым условием для того, чтобы Просвещение вторглось в сферу исполнительной власти.