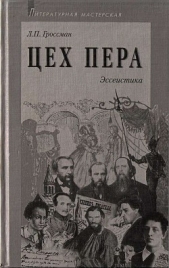

Цех пера. Эссеистика

Цех пера. Эссеистика читать книгу онлайн

Книга включает статьи и эссе известного историка литературы Леонида Гроссмана, ранее изданные в составе трех сборников: «От Пушкина до Блока: Этюды и портреты» (1926), «Борьба за стиль: Опыты по критике и поэтике» (1927) и «Цех пера: Статьи о литературе» (1930). Изучая индивидуальный стиль писателя, Гроссман уделяет пристальное внимание не только текстам, но и фактам биографии, психологическим особенностям личности, мировоззрению писателя, закономерностям его взаимодействия с социально-политическими обстоятельствами. Данный сборник статей Гроссмана — первый за многие десятилетия.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

История сереньких людей, не имеющих никакой истории, бесцветное существование рядового человечества с его стереотипными радостями и страданиями, горькими разочарованиями и примиряющими страстями, эта умеренно довольная или тупо несчастная жизнь была раскрыта Мопассаном во всем тихом ужасе ее незначащих мелочей и мелькающих ежедневных событий. И такою именно, только в обстановке русского уныния, она предстала и в творчестве Чехова.

— «Описал бы обыкновенную любовь и семейную жизнь, — сообщает он в своих письмах, — без злодеев и ангелов, без адвокатов и дьяволиц; взял бы сюжетом жизнь ровную, гладкую, обыкновенную, какова она есть на самом деле».

Вот несомненный метод Мопассана в чеховском изложении.

«Жизнь текла обыкновенно изо дня в день, не обещая ничего особенного», — отмечает Чехов ход событий в одной из своих повестей. «Серая полужизнь», — определяет свое существование его Лаптев. — «Жизнь прошла, словно и не жил», шепчет умирающий Фирс. Таковы бесчисленные чеховские вариации на заключительные слова мопассановской «Жизни».

Метод изображения действительности у обоих писателей совершенно одинаков. Оба словно хотели доказать, что рисунок обычного человеческого существования, каким бы он ни казался прихотливым, изломанным и ярким издали, всегда представляется вблизи бесконечно простым, ровным, тусклым и бесцветным.

Повесть «Три года» в этом отношении особенно знаменательна. По первоначальному замыслу Чехова, она должна была разрастись в большой роман. В нем, по-видимому, Чехов хотел дать обстоятельную историю женщины со всеми ее девичьими надеждами, супружескими разочарованиями, материнскими радостями. Другими словами, Чехов взялся за тему мопассановской «Жизни».

Основные нити этого романа протянуты и через чеховскую повесть. Спешный и ненужный брак по недоразумению, горькие разочарования в супружестве, утешительный элемент материнства, острые страдания при потере детей, последующее неизбежное примирение с самыми тяжелыми ударами, — вот три года жизни чеховской Юлии, повторяющие в меньшем масштабе историю жизненного опыта мопассановской Жанны.

Все одинаково, преходяще, случайно, бессмысленно и неважно. Страстная любовь так же сменяется равнодушием, как самое безутешное горе, безнадежнейшее отчаяние кажется пустяком по истечении нескольких лет, и никакая слава не может спасти от мещанства в семейной жизни, от непонимания близкими и одинокой смерти. Все неважно, все безразлично, все преходяще и не имеет смысла. Тяжелым, усталым, безнадежным вздохом проносится по всему чеховскому царству тихий глухой стон Чебутыкина: — все равно, все равно!..

Но как бы ни была бесцветна и бессмысленна жизнь, небытие еще ужаснее. Острый страх смерти, охвативший последние создания зреющего безумца Мопассана, определенно чувствуется и в поздних произведениях обреченного чехоткою Чехова.

Старый знаменитый поэт Норбер де Варен чувствует близость конца. Медленный процесс прижизненного телесного разложения отнимает у него все признаки его прежней молодой силы — гибкие мускулы, крепкую кожу, волосы, зубы, зрение, яркость памяти и остроту мышления, оставляя ему еще ненадолго только его потрясенную отчаянием душу.

Старый знаменитый профессор Николай Степанович знает, что дни его сочтены. В своих предсмертных записках он старательно отмечает признаки близкого конца. Руки у него трясутся от слабости, рот кривится в сторону, лицо покрывается от улыбки мертвенными морщинами, память и дар увлекательной речи изменяют ему, и он с ужасом замечает, что не в силах дочитать до конца самой обыкновенной лекции.

В этом состоянии сразу отскакивают все жизненные опоры, и на месте прежних вдохновений, умственной озабоченности, творческой тревоги, страстной пытливости, остается только одно опустошительное чувство отчаяния. Старый поэт у Мопассана так близко ощущает смерть, что порой у него является желание с криком протянуть в пространство руки, чтоб оттолкнуть этого подкравшегося врага. Вестники неизбежного конца отравляют его сознание целым роем новых мучительных мыслей о жалкой беспомощности человека, о его бесследном исчезновении, о вечной бессмысленности существования, о диком ужасе конца. Равнодушие окружающего мира к его трагической участи кажется ему чудовищной жестокостью и он с криком готов проклинать даже молчание стен.

— «Мне хочется прокричать громким голосом, — говорит чеховский профессор, — что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни. Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу…»

И, наконец, раскрыв Чехову с последней ясностью бессмысленность жизни и смерти, Мопассан внушил ему самый жуткий из всех своих ужасов — ощущение животности в человеке. С отвращением слишком чуткого наблюдателя, которому придется заплатить рассудком за глубину и верность своих наблюдений, Мопассан вслед за автором «Жерминаля» стал разворачивать перед Чеховым картины человеческой звериности. С годами ему, по-видимому, доставляло бесконечное наслаждение различать во всех движениях и поступках, улыбках и гримасах человека его исконное звериное начало. С отрешенностью зреющего безумца он отказался от всех иллюзий о прекрасном человеке и примкнул всем своим творчеством к плеяде французских романистов XIX века, создавших усилием нескольких поколений — от Бальзака до Золя — грандиозную эпопею о человеке-звере.

Творчество Мопассана — одна из глав этой эпопеи. Чарующая девушка представляется марионеткой из мяса, новорожденный младенец человекоподобным червем, и даже высокая тайна материнства только преображает для него юное прекрасное создание в безобразное животное, механически воспроизводящее свою красу. Хищники и паразиты, похотливые обезьяны и тупо покорный рабочий скот, война за самку и борьба за существование — таков вечный невольный дарвинизм всего мопассановского творчества.

Эту безотрадную философию о жизни и смерти, о мире и людях, полубезумный автор «Horla» сообщил своему русскому ученику. Возможно, что здесь ему пришлось только укрепить в Чехове уже самостоятельно создавшееся в нем мировоззрение. Врачебная школа, громадный личный опыт, зреющая смертельная болезнь, — все эти жизненные обстоятельства непосредственно внушали Чехову те воззрения на мир и людей, которые он нашел уже блестяще развитыми в творчестве своего литературного учителя. Непосредственные наблюдения и личные переживания, помимо Мопассана, убедили Чехова в том, что жизнь бесцветна и бессмысленна, люди жестоки и отвратительны, но смерть еще ужаснее.

И вслед за французским безумцем Чехов начал разворачивать в своих созданиях эти длинные, тусклые, матово унылые ткани жизни, которые неожиданно становятся такими безнадежно и пугающе мрачными от невидимого приближения смерти.

VI

И, наконец, в процессе воспитания чеховского таланта громадную роль сыграл тот «безупречный учитель» Мопассана и Золя, которому автор «Une vie» благоговейно посвятил свою первую книгу. Имя Флобера упоминается и в чеховских письмах, и в его беседах с молодыми писателями. Не может быть никакого сомнения, что в деле образования непогрешимой литературной формы чеховского рассказа честь воспитателя восходит к Флоберу.

Влияние этого первого натуралиста примешивалось к тем безотрадным впечатлениям о человечестве, которые Чехов вынес из книг Мопассана и Золя. Ненависть Флобера к вечному человеческому мещанину и непобедимое презрение его к женщине-самке подготовили назревающему натурализму его эпопею человека-зверя и отдаленно отразились на мировоззрении Чехова.

Казалось бы, талант автора «Трех сестер» был создан самой природой для идеального воплощения вечно женственного начала. Дар задушевности в любовной ласке, вся тихая и грустная певучесть исходящей тоскою и любовью женской души, высшее сердечное свойство Дездемоны всех времен — проникновенное понимание всех тяжких мук мятущегося и скорбящего мужского духа, все это вряд ли могло найти для своего воплощения более мягкую и тонкую кисть, чем орудие чеховского творчества.