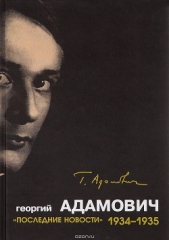

«Последние новости». 1934-1935

«Последние новости». 1934-1935 читать книгу онлайн

В издании впервые собраны основные довоенные работы поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972), публиковавшиеся в самой известной газете русского зарубежья — парижских «Последних новостях» — с 1928 по 1940 год.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

В первые пять или десять лет своего существования советская литература неизменно подчеркивала в облике «нового» человека одну черту: чувство так называемой общности, чувство связи с другими людьми, стремление покончить с одиночеством… Это было законно, и мне кажется, исторически осмысленно, поскольку европейская и, в частности, русская культура к началу двадцатого века, действительно, больна была индивидуализмом (точнее: гипертрофией индивидуализма), и мучительно искала выхода из положения. Правда, советский новый человек действовал просто и грубо: он не «преодолевал» Ницше или Бодлера, Ибсена или Достоевского, он их как бы игнорировал. Но инстинкт-то у него был верный, и если у революции были какие-то духовные цели, то одной из них должно было быть, конечно, возвращение к сознанию человеческого неразрывного единства. Отсюда, из эмиграции, советскую Россию старались испугать призраком «стада» или метерлинковского страшного муравьиного царства. Она отвечала бранью: неврастеники, нытики, свихнувшиеся с ума «эгоцентристы». Отвечала и примерами: у нас «человек — это один из пальцев на руке (рука — общество, “коллектив”), у вас — это отрезанный палец»… И там, и здесь, если вдуматься, остается в доводах и аргументах какая-то неясность. Очень похоже, что у нас здесь, в пылу споров и обличений, удерживали кое-что из того, что уже осуждено жизнью, — т. е. отстаивали индивидуализм не только как этап духовного подъема, как героическую жертву, как страдание, но еще и как путь будущего, — для посрамления не только коммунизма, но и его мнимого духовного предшественника, Льва Толстого. Какое мне дело, что Ева когда-то съела запретное яблочко, если я «сам по себе». В России же в обсуждение этих вещей вовсе не вдавались. Рассвет личности там утверждался безоговорочно, а о том, что общество может личность съесть или хотя бы в себе без остатка растворить, никто речи не заводил. Некоторые ранние советские книги проникнуты счастливой верой в этот расцвет, — плохие книги, как гладковский «Цемент», хорошие и талантливые, как почти все что писал до «Соти» Леонов. Кое-что очень верно и тонко уловил в этих настроениях и Алексей Толстой, — например, в «Голубых городах».

Но время шло, и одним только «товариществом» ограничиваться было нельзя. Да и возникал вопрос: на чем это товарищество держится? Чем оно спаяно? Что представляет собой «новый социалистический человек», взятый в отдельности, — перед лицом дружбы, смерти, любви или славы?

Мало-помалу и выясняется, что обещанного чуда не произошло. Чудо стало даже много дальше, чем было. Против воли и в обход правительственного заказа советские писатели нередко говорят правду; порой же и заказ так бессмыслен, что правда пробивается сквозь благонамеренно-нелепый рисунок…

II.

Легко сказать: «одиночеству настал конец. Взаимная связь людей восстановлена…». Труднее претворить слово в дело. Даже если стать на официально-советскую точку зрения и откровенно заменить понятие «человечество» понятием «класса», — сразу становится очевидной отвлеченность и схематичность таких утверждений.

Достоевский проницательно подметил лицемерие обычных разговоров о любви к человечеству, ко «всему человечеству». Правда, тут нужна оговорка: лицемерие несомненно лишь в тех случаях, когда какой-нибудь присяжный радетель о всемирном благе остается холоден и безразличен к маленьким, индивидуальным несчастьям, происходящим рядом, в непосредственной близости. Но, конечно, возможны и, конечно, существуют люди, которые любят все и всех через тех, кого им довелось встретить на своем пути, любят в их лице все живое и всю жизнь. Отрицание этого есть не что иное, как то мнимое глубокомыслие, та ложная прозорливость, которая, так сказать, «не выдерживает критики» и прельщает лишь любителей эффектно-скептических поз. (Достоевский сам с собой вступает в спор, сам себе противоречит на каждом шагу). Однако, «теоретическая» любовь действительно возможна, — совершенно так же, как теоретическое, декретированное товарищество. Человеку может быть известно, что «за ним — класс», что в случае нужды его поддержат, а в случае успеха оценят; человек может радоваться единству вкусов, условий труда и жизни, он может верить даже в единство эмоций, — ему этого мало. Мало для счастья, мало для «ликвидации одиночества». Понятие массы, понятие класса для отдельного сознания так же широко и неуязвимо, как понятие человечества, вышедшее сейчас в Москве из моды. Оно становится реально лишь воплощаясь, суживаясь, конкретизируясь. В Москве это, вероятно, чувствуют, — но так как открытие чревато последствиями и чуть-чуть умаляет престиж волшебной чудотворной «классовой солидарности», то идеологи коммунистической культуры предпочитают от всяких объяснений по данному вопросу воздерживаться. Они ограничиваются декламацией на тему о том, как был жалок человек в прошлом, как он должен торжествовать и радоваться теперь. И от декламации этой веет леденящей фальшью и пустотой не только потому, что слова, как нарочно, подбираются самые казенные, самые истрепанные, но и потому, что в ней нет смысла. Слова равноценны содержанию. Похоже на то, будто пресловутая новая культура строится только в книгах, только для героев повестей и романов, которые подчинены воле благонамеренных авторов, — а до жизни ей нет никакого дела… Общность? Да, общность. Коллектив, спаянность, сплоченность? Да, да. Но ни полслова о том, как же все-таки отдельный человек, ну, заведующий какой-нибудь столичной канцелярией, или провинциальный ударник, или колхозник, как же он осуществит эту «общность» на деле, как найдет в ней радость и ответ на все сомнения и недоумения, которые могут в голову придти? Характерно отношение к дружбе.

— Подумаешь, — дружба? Вскоре ее не будет. Дружба — продукт классового угнетения. Когда есть партия, профсоюз, комсомол, — зачем дружба? (Н. Богданов «Пленум друзей»).

В романе, из которого я эту фразу взял, она отнюдь не выражает мыслей самого автора. Фраза слишком заострена, слишком прямолинейна, автор сознает ее комизм… Но в более мягкой и уклончивой форме ее мог бы повторить любой советский «мастер культуры». Дружба — под подозрением, она позволительна «постольку-поскольку». В ней есть зародыш личного начала, поэтому она должна быть сбалансирована с обще-классовыми симпатиями и влечениями, и, во всяком случае, подчинена им. А что, в сущности, только через нее у этих «классовых» чувств есть смутная надежда стать чем-то реальным, — о, нет, об этом и вспоминать преступно. Это клевета, это бред. Солидарность уже есть, уже действует, уже создает счастливых, спокойных, сильных людей, — так решено. Партия не ошибается. Коммунизм есть победа над тревогой и страданием. Аминь.

Ну, что же, присмотримся к этим людям, будто бы «новым»; присмотримся, повторяю, без предвзятой иронии и как можно внимательнее… Одна черта, упорно повторяющаяся, мало-помалу врезывается в сознание и, наконец, поражает его. Она настолько резка, определенна и ужасна, что рядом с ней стушевываются обязательные, готовые, заранее известные добродетели, вроде стальной выдержки, бесстрашия перед смертью, беззаветного трудолюбия. Самое дикое то, что ее тоже выдают за добродетель… Между тем, настоящее название ее одно: предательство.

Если бы можно было поверить, что за эти десять-пятнадцать лет человек, действительно, в корне, в самой сущности переродился, «перестроился», то оставались бы кое-какие сомнения насчет природы его новой типично-советской добродетели. Но кто же сказкам верит? Да разве тысячи и тысячи свидетельств не доказывают ежедневно, что никаких психологических чудес в России не произошло? А для оправдания предательства нужно было бы именно чудо: нужно было бы мгновенное превращение абстрактных представлений в конкретнейшие и укоренение сознания, что реальны только класс, партия, массы, а связь с ближайшими людьми — мираж. Боюсь, что я недостаточно ясно выражаюсь, — между тем, именно тут, в этом пункте, все дело. Большевистская добродетель подглядывания, выслеживания, отступничества, доноса и розыска предполагает отрешение от личных чувств, иначе она неизбежно превращается в мерзость. Изображая ее, литературные идеологи «новой культуры» утверждают, что отрешение уже налицо… Но зная жизнь и не обольщаясь прописными иллюзиями, вдумываясь в факты и показания, помня Россию, чувствуя ее, как же не испугаться того, что там теперь насаждается, и не придти к убеждению, что именно культ мерзости, культ измены — последнего человеческого греха, по Данте, — там теперь господствует и торжествует? Но особенно страшно за тех, которые хорошо понимают, на что они соглашаются. Одним плутом меньше, одним больше, — не все ли равно. Но скверно и страшно то, что на удочку новейшей добродетели ловятся, вероятно, и души наивные, слабые и чистые. С чем они входят в мир? Под прикрытием разглагольствований о будущем всесветном братстве, человек, действительно, становится человеку волком (впрочем, волком особого типа: с наклонностями сыщика). Кто знает, может быть, и в тех удивительных, непостижимых резолюциях, которые были за последние месяцы после кировских расстрелов повсюду в России вынесены, есть не только бесстыдство, как мы думаем здесь, а есть и жестокость «по неведению», темная, детская, слепая, но не лицемерная. Именно это предположение и ужасает больше всего. «Партийная суровость», «классовая выдержанность», «беспощадная ненависть к врагам»… Если в течение пятнадцати лет люди ничего другого не слышат, если их каждый день бьют этим по голове с какой-то маниакальной настойчивостью, можно ли быть уверенным, что в конце концов они не поддадутся гипнозу? Тем более, что в гипнозе есть и какие-то обещания, что пилюля позолочена, а сопротивление добра не сулит.