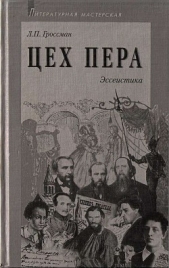

Цех пера. Эссеистика

Цех пера. Эссеистика читать книгу онлайн

Книга включает статьи и эссе известного историка литературы Леонида Гроссмана, ранее изданные в составе трех сборников: «От Пушкина до Блока: Этюды и портреты» (1926), «Борьба за стиль: Опыты по критике и поэтике» (1927) и «Цех пера: Статьи о литературе» (1930). Изучая индивидуальный стиль писателя, Гроссман уделяет пристальное внимание не только текстам, но и фактам биографии, психологическим особенностям личности, мировоззрению писателя, закономерностям его взаимодействия с социально-политическими обстоятельствами. Данный сборник статей Гроссмана — первый за многие десятилетия.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

В самом стихе слышится какая-то бодрость, стремительность и грозящая непреклонность стройного массового движения — это темп похода и ритм наступления.

Только поэт, принимавший участие в сражениях, может создавать такие по существу своему военные строфы. Положительно кажется, что декламация «Спора» могла бы сообщить тот ритмический порядок ходу войск, который достигается обыкновенно хоровым пением или оркестровой музыкой. Эта баллада Лермонтова могла бы стать народной солдатской песнью, как это произошло уже с «Коробейниками» Некрасова. И, наконец, картины замирающей и отходящей битвы завершают эти боевые фрески. После сражения исчезает возбуждение от общего действия опасности и шума битвы, и остается голый ужас действия. Утомленный офицер хочет зачерпнуть воды в ручье, — «но мутная волна была тепла, была красна»… Напряжение схватки сменяется неподвижной картиной смерти и разрушения.

Уже затихло все. Тела

Стащили в кучу; кровь текла

Струею дымной по каменьям, —

Ее тяжелым испареньем

Был полон воздух…

Все в мире осквернено, отравлено, загублено войной; кровью густо окрашены ручей и камни долины, даже горный воздух насквозь пропитан ее испарениями. Тяжелой затхлостью лазарета веет от этих кавказских пейзажей Лермонтова. В них чувствуется пресыщение борьбой.

И Лермонтов произносит эти антимилитаристические протесты. Знаменитые строки Валерика («Жалкий человек! Чего он хочет? Небо ясно»… и т. д.), уже предчувствуются в одной из ранних поэм Лермонтова.

Зачем в долине сокровенной

От миртов дышет аромат?

Зачем? Властители вселенной

Природу люди осквернят.

Цветок измятый обагрится

Их кровью, и стрела промчится

На место птицы в небесах

И солнце отуманит прах.

Крик победивших, стон сраженных

Принудят мирных соловьев

Искать в пределах отдаленных

Других долин, других кустов,

Где красный день, как ночь, спокоен,

Где их царицу, их любовь,

Не стопчет розу мрачный воин

И обагрить не может кровь.

Это осуждение войны необыкновенно знаменательно для Лермонтова. Здесь раскрывается самая заветная сущность его натуры. Все творчество его было намечающимся, но не успевшим еще осуществиться, преодолением демонизма. И если он искал в войне забвения и героизма, наслаждения острыми ощущениями смертельной опасности, опьянения и дурмана, он устами Печорина признал, что и чеченские пули не разгоняют скуки.

Такова эволюция Лермонтова. От юношеского культа военного подвижничества к горькому сознанию его безнадежно жестокого смысла.

Смельчак офицер, представленный к награде золотою саблей за храбрость и оплаканный Ермоловым, он с мудростью и сердечной чуткостью гения осудил исторические жертвы массовых жертвоприношений. Голос Лермонтова отчетливо звучит в хоре протестантов против оружия. От «Валерика» тянутся нити не только к «Севастопольским рассказам» и «Войне и миру», но и к «Четырем дням» Гаршина и «Красному смеху» Андреева. Исполненное глубокой скорбью раздумие поэта над кавказской «речкой смерти» намечает всю преемственную проповедь пацифизма в русской литературе, а укоризненно-недоуменный вопрос Лермонтова о причинах и смысле «беспрестанной и напрасной» человеческой вражды продолжает звучать чем-то трагически современным в теперешнюю кровавую эпоху его столетней годовщины.

Тютчев и сумерки династий

L’explosion de Février a rendu ce grand service au monde, c’est qu’elle a fait crouler jusqu’a terre tout l’échafaudage des illusions dont on avait masqué la réalité.

Тютчев: «La Russie et la Révolution» (апрель 1848 г.).

Современники революций никогда не видят их в свете цельного и сплошного энтузиазма. Это удел отдаленных потомков. Только на расстоянии многих десятилетий можно слушать «Марсельезу», не вспоминая о лязге гильотин, и восхищаться кличами народных трибунов, не думая о пролитой крови.

Очевидцы великих переворотов менее счастливы. Им близки оба течения мятежной стихии, и под огненным потоком преображения они чувствуют беспрерывное бурление поднявшейся со дна мути и грязи. Им слишком знакомы страшные будни и жуткая проза революций. И душа их, разодранная на части этими судорогами сменяющихся подъемов и падений, сочувствий, восторгов и возмущений, не перестает переживать в продолжение всего кризиса глубокую и тягостную драму.

Некоторым суждено пережить ее с особенной остротой. Такова была участь Тютчева. Идеолог самодержавия и апостол всемирной теократии, он с ужасом отвращался от революции. Но как творческая натура, вечно стремящаяся к последним граням освобождения, как жадный созерцатель «древнего хаоса», он чуял в революции родное, близкое и неудержимо влекущее к себе. Отсюда его глубокая внутренняя разорванность. С омертвелой душой и широко раскрытыми глазами, потрясенный, опечаленный и бессильный, он следил за стихийной катастрофой мирового преображения, одинаково чувствуя величие и ужас совершающегося.

Но драма его не угасла с ним. Она возрождается с каждым новым великим сотрясением, и мы глубже поймем себя и трагический смысл происходящего, если проследим ее этапы.

I

От звездного неба и ночного океана Тютчев часто отводил свои взгляды к географической карте современной Европы. Созерцатель надмирного и вечного в своих творческих видениях, он силою жизненной судьбы стал внимательным наблюдателем всех треволнений текущей истории. Этот маг, астролог и тайновидец в свои обычные часы был дипломатом, политиком и царедворцем. Сумрак мировых тайн не заслонял перед ним тонких и хрупких нитей, сплетающих пряжу проносящейся современности, а тревожные колебания государственных границ глубоко волновали этого вещего созерцателя потустороннего. Рядом с Сведенборгом в нем уживался Талейран. Из кабинетов заграничных посольств и канцелярий петербургских министерств он зорко следил за опасной игрой правительственных или династических интриг, кидающих целые нации в яростную горячку взаимных истреблений. И глубоко взволнованный этим трагическим турниром венценосцев, послов и министров, он часто рифмованными строфами набрасывал свои негодующие или иронические замечания на поля шифрованных депеш и политических передовиц.

Он дал свой творческий отзвук. Текущая политика имела для Тютчева свой фатум и свой пафос. Не одни только «демоны глухонемые» небесных гроз зажигали его вдохновение, но и все проносящиеся события текущего исторического часа. Голос Клио всегда в нем будил Полигимнию. Стоя у самого источника политических катастроф, видя первое зарождение человеческих волн, смывающих правительства и режимы, он из этой лаборатории современной истории откликался на все ее голоса. И часто на еле вспыхивающие зарницы и далекие ропоты надвигающихся бурь он отвечал дрогнувшей медью своих строф, как электроскоп, трепещущий перед грозой своими золотыми лепестками.

До конца эти острые углы проносящейся современности глубоко задевали и ранили его. Бесконечной грустью веет от рассказа о его последних днях. В Царском Селе, где Тютчев так любил в осенних сумерках следить за беззвучным летом призраков минувшего над гаснущим стеклом озер и порфирными ступенями екатерининских дворцов, старый друг застал его в плачевнейшем состоянии. Это были те