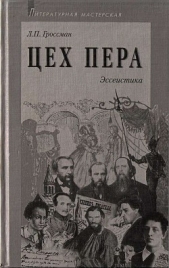

Цех пера. Эссеистика

Цех пера. Эссеистика читать книгу онлайн

Книга включает статьи и эссе известного историка литературы Леонида Гроссмана, ранее изданные в составе трех сборников: «От Пушкина до Блока: Этюды и портреты» (1926), «Борьба за стиль: Опыты по критике и поэтике» (1927) и «Цех пера: Статьи о литературе» (1930). Изучая индивидуальный стиль писателя, Гроссман уделяет пристальное внимание не только текстам, но и фактам биографии, психологическим особенностям личности, мировоззрению писателя, закономерностям его взаимодействия с социально-политическими обстоятельствами. Данный сборник статей Гроссмана — первый за многие десятилетия.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

III

Тот же закон господствует и в реформе стиха. Ритмы «Медного всадника», «Полтавы» или «Египетских ночей» были — и остались у нас — беспримерными по своей мощи, звонкости и ударной силе. Можно утверждать, что в области ковки таких небывалых ритмических ходов пушкинское новаторство развернулось во всю свою ширь. И не примечательно ли, что сказалось оно не в каких-либо сложных и новых строфических типах или неведомых размерах, а в традиционном четырехстопном ямбе, получившем уже заметное развитие у Державина и даже у его предшественников?

Установленный и почти обязательный прием тогдашнего стиха — рифма — сильно смущал Пушкина. Он тревожил его, как некоторое традиционное средство украшения, грозившее окостенить живую плоть стиха. В противовес стареющей рифме Пушкин создал и узаконил у нас совершенный вид белого стиха, который навсегда останется в русской поэзии самым законченным его типом. Позволяя себе подчас шутить и как бы шалить конечными созвучиями, каламбуря и играя ими (в «Онегине», в «Графе Нулине»), Пушкин до конца выявляет полнее всего свой поэтический стиль в рифмованной речи. Стихотворный процесс определяется для него прежде всего размером и рифмой:

В размеры чудные стекались

Мои послушные слова

И звонкой рифмой замыкались…

Время для дальнейшей реформы еще не наступило, можно было лишь осторожно намечать пути к отдельным будущим нововведениям.

Такова была постоянная система поэтического новаторства Пушкина. Не разрыв и сокрушение прошлого, а только тонкая отмена отживающего, мудрое освобождение от застоявшегося и вместе с тем богатое развитие всего жизнеспособного в поэтической культуре прежних поколений.

Вот почему его прельщают не новейшие манифесты романтизма, вроде знаменитого предисловия к «Кромвелю» Виктора Гюго, а строгие уложения классической поэзии во главе с двухсотлетним трактатом Буало. В этой старинной поэтике, отвергаемой новыми поколениями, Пушкин видел «здравый приговор», некий экстракт поэтической науки, восходящий к древним учениям и отражающий неизменную основу поэзии. Глубоко знаменательна его явная симпатия к отвергнутому растрепанными романтиками автору «Art poétique» к этому «поэту-законодателю», «грозе несчастных мелких рифмачей», «классику — Депрео», «степенному Буало», отлившему в такие пленительно ясные формулы сложные законы своего ремесла.

Вот почему никакие эстетические кризисы современности — ни романтизм, ни байронизм — не могли поколебать его влечений к французскому семнадцатому столетию с его «созвездием гениев» и центральной фигурой великолепного Расина.

IV

Пушкин высоко ценил поэтов-новаторов, приветствовал всех, обретающих «звуки новые для песен», и сам причислял себя к школе «очистителей языка». С глубоким сочувствием он записал в своем путевом журнале: «Радищев, будучи нововводителем в душе, силился переменить и русское стихосложение». Признаки поэтического роста он усматривал «в счастливой ереси и вкуса и ученья…» Можно ли лучше определить сущность художественного новаторства?

Но при этом он никогда не изменял своей поэтической культуре, корни которой уходили в тучную почву старинной европейской поэзии. Драма всякого великого поэта — искание путей для примирения своей целостной художественной личности с повелительными требованиями деспотической современности, часто идущей в разрез с одиноким духом художника — эта гибельная драма всегда разрешалась для него в согласном и стройном сочетании двух столкнувшихся стихий. Ни одного ложного шага, ни единой фальшивой ноты, ни намека на угодничество крикливой литературной моде — «под бурей рока твердый камень», в циклонах возникающих направлений, стойкий кормчий, уверенно ведущий свой корабль от гаснущего прошлого к новому осознанному и неизбежному будущему.

Невидимо, но ощутимо над пушкинским творчеством веял глубоко созвучный ему завет его любимого Шенье:

Для новых дум создай античные стихи…

Пушкин принял его со всеми возможными здесь вариациями и перифразами, претворяя в законченные строфы раздумия несущейся современности или же обновляя в неведомых формах древнюю и неизменную сущность поэзии.

«Пиковая дама» и новелла Ренье

В литературной науке наметилось задание — изучать судьбу художественного произведения в сознании современников и в восприятии новых поколений. Для некоторых созданий слова эта задача особенно соблазнительна. Их возрождение в творчестве нового поэта отбрасывает подчас неожиданный свет на первоначальный текст. Если французские исследователи так тщательно изучают «Сида после Корнеля», то именно потому, что последующая жизнь героической трагедии обнаружила всю действенную мощь ее замысла и двигательную энергию ее форм.

Судьба пушкинских созданий после их написания еще не изучена. А между тем не только русская, но и европейская литература сообщает подчас интереснейшие материалы для такой «апостериорной» истории текстов поэта. На одном из этих эпизодов мы и хотим остановиться. Нам предстоит проследить, как самая совершенная русская повесть — «Пиковая дама» неожиданно возродилась в творчестве искуснейшего из современных новеллистов Франции — Анри де Ренье.

В сборнике рассказов Ренье «Le plateau de laque» есть новелла, озаглавленная «Тайна графини Варвары». Сюжет ее представляет для нас крупный интерес.

Герой новеллы — современный венецианец. Отпрыск благородной, но бедной фамилии, он получил превосходное воспитание в одном из лучших венецианских институтов. Он вышел оттуда с выраженным призванием историка Венеции и с полной невозможностью погрузиться в архивы из-за отсутствия денег. И вот однажды, среди размышлений об этой неразрешимой задаче, он был поражен странной мыслью о возможности быстрого и крупного обогащения.

«Я вошел в собор Сан-Марко. Усевшись на скамью, я разглядывал драгоценные мраморы и мозаики, украшающие это сокровище искусств. Меня гипнотизировало разлитое повсюду золото и обилие мерцающих богатств, превращающих внутренность храма в грот, полный чудес. При виде этих сокровищ сознание моей бедности совершенно подавило меня, — и вдруг я вспомнил почему-то папку со старыми государственными документами, которую я как раз в это утро перелистывал в архиве. Это был доклад инквизиторов, относящийся к одному немецкому авантюристу по имени Ганс Глюксбергер, выдававшему себя за обладателя тайны преображения металлов. Он приехал действовать в Венецию в середине XVIII века, и создал себе здесь немало последователей…

В этот момент внезапная мысль озарила меня. Золотые своды Сан-Марко закружились над моей головой, и я остался словно ослепленный. Раз этот чудодейственный секрет существовал, мог ли он исчезнуть бесследно? Он, конечно, имел своих хранителей. И до сих пор несомненно есть возможность напасть на их следы, разыскать их и в свою очередь получить от них столь выгодное посвящение в их тайну».

И молодой венецианец жадно погружается в трактаты по алхимии, в учебники оккультизма, в архивные бумаги. Вскоре ему удается напасть на след хранителей тайны.

«Среди приверженцев немецкого алхимика называли некую графиню Варвару Гриманелли. Эта особа, отличавшаяся, по рассказам современников, большим умом, восстановила в несколько лет сильно пошатнувшееся состояние своей фамилии. Она перестроила палаццо Гриманелли и поручила расписать его фресками Пьетро Лонги. Для меня не было сомнения: внезапное благосостояние графини Варвары объяснялось ее посвящением в чудесную тайну, нынешним обладателем которой должен был быть ее внук Одоардо.