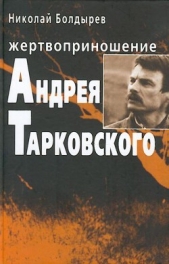

Жертвоприношение Андрея Тарковского

Жертвоприношение Андрея Тарковского читать книгу онлайн

Книга посвящена жизни и творчеству Андрея Тарковского (1932-1986), великого кинорежиссера, узнавшего и прижизненную славу, и горький хлеб изгнания. Это первая попытка свести воедино художественный и личный опыт создателя "Андрея Рублева", "Зеркала", "Ностальгии". В своих размышлениях автор опирается на собственные многолетние изыскания, а также на множество документов, писем, воспоминаний.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Впрочем, не ведая об этом, он в июне пишет Ф. Ермашу официальную просьбу продлить срок командировки на три года, чтобы поставить "Бориса Годунова" и снять "Гамлета", и, соответственно, просит выпустить к отцу и матери детей и тещу. Однако письменного ответа ни от одной инстанции он так и не получил. Получил многократно повторявшиеся устные разъяснения: приезжайте в Москву, здесь поговорим и решим ваши проблемы к вашему благу. То есть: барин требует холопа назад и разговаривать с холопом на расстоянии не желает.

В начале сентября Тарковские побывали в США на Телорайдском кинофестивале, где Андрей был почетным гостем (автомобильная дорога через всю Америку была главным впечатлением поездки), а вернувшись, нашел на столе письмо от отца, поразившее его.

"6 сентября 1983.

Дорогой Андрей, мой мальчик!

Мне очень грустно, что ты не написал нам ни строчки, ни мне, ни Марине. Мы оба тебя любим, мы скучаем по тебе. Я очень встревожен слухами, которые ходят о тебе по Москве. Здесь, у нас, ты режиссер номер один, в то время как там, за границей, ты не сможешь никогда реализовать себя, твой талант не сможет развернуться в полную силу. Тебе, безусловно, надо обязательно возвратиться в Москву; ты будешь иметь полную свободу, чтобы ставить свои фильмы. Все будет, как ты этого хочешь, и ты сможешь снимать все, что захочешь. Это обещание людей, чьи слова чего-то стоят и к которым надо прислушаться.

Я себя чувствую очень постаревшим и ослабевшим. Мне будет в июне семьдесят семь лет (то есть в будущем году, через десять месяцев?! - Н. Б.). Это большой возраст, и я боюсь, что наша разлука будет роковой. Возвращайся поскорее, сынок. Как ты будешь жить без родного языка, без родной природы, без маленького Андрюши, без Сеньки? Так нельзя жить, думая только о себе, - это пустое существование.

Я очень скучаю по тебе, я грущу и жду твоего возвращения. Я хочу, чтобы ты ответил на призыв твоего отца. Неужели твое сердце останется безразличным?

Как может быть притягательна чужая земля? Ты сам хорошо знаешь, как Россия прекрасна и достойна любви. Разве она не родила величайших писателей человечества?

Не забывай, что за границей, в эмиграции самые талантливые люди кончали безумием или петлей. Мне приходит на память, что я некогда перевел поэму гениального Махтумкули под названием "Вдали от родины". Бойся стать "несчастным из несчастных" - "изгнанником", как он себя называл.

Папа Ас, который тебя сильно любит".

Понятно было без всяких разъяснений, что письмо написано под чьим-то давлением, если не под диктовку. Да и сам Ермаш в воспоминаниях не отрицал, что дважды встречался с Арсением Александровичем. Марина Тарковская: "Мне говорили, что папа писал письмо и плакал.

Стыдно, наверное, было директору "Мосфильма", сидевшему рядом с ним в маленькой комнатке Дома ветеранов кино".

Тарковский отвечал отцу в соответствующей тональности, зная, кто истинный адресат его послания.

"16 сентября 1983.

Дорогой отец! Мне очень грустно, что у тебя возникло чувство, будто бы я избрал роль "изгнанника" и чуть ли не собираюсь бросить свою Россию... Я не знаю, кому выгодно таким образом толковать тяжелую ситуацию, в которой я оказался "благодаря" многолетней травле начальством Госкино, и в частности Ермашом, его председателем. Мне кажется, он еще вынужден будет ответить за свои действия Советскому правительству.

Может быть, ты не подсчитывал, но ведь я из двадцати с лишним лет работы в советском кино - около 17-ти был безнадежно безработным. Госкино не хотело, чтобы я работал! Меня травили все это время, и последней каплей был скандал в Канне, в связи с неблагородными действиями Бондарчука, который, будучи членом жюри фестиваля, по наущению начальства старался (правда, в результате тщетно) сделать все, чтобы я не получил премии (я получил их целых три) за фильм "Ностальгия". Этот фильм я считаю в высшей степени патриотическим, и многие из тех мыслей, которые ты с горечью кидаешь мне с упреком, получили свое выражение в нем. Попроси у Ермаша разрешение посмотреть его и все поймешь и согласишься со мной.

Желание же начальства втоптать мои чувства в грязь означает безусловное и страстное мечтание отделаться от меня, избавиться от меня и моего творчества, которое им не нужно совершенно.

Когда на выставку Маяковского, в связи с его двадцатилетней работой, почти никто из его коллег не захотел прийти, поэт воспринял это как жесточайший и несправедливейший удар, и многие литературоведы считают это событие одной из главных причин, по которым он застрелился.

Когда же у меня был 50-летний юбилей, не было не только выставки, но даже объявления и поздравления в нашем кинематографическом журнале, что делается всегда и с каждым членом Союза кинематографистов*.

* Не совсем справедливо. В апреле 1982 года фото Тарковского с краткими поздравлениями было напечатано в "Искусстве кино" и "Спутнике кинозрителя". Кроме того, в № 7 "Советского экрана" за 1982 год был опубликован на стр. 14-17 очерк А. Зоркого "Притяжение земли".

Но даже это мелочь - причин десятки - и все они унизительны для меня. Ты просто не в курсе дела.

Потом, я вовсе не собираюсь уезжать надолго. Я прошу у своего руководства паспорт для себя, Ларисы, Андрюши и его бабушки, с которыми мы смогли бы в течение 3-х лет жить за границей с тем, чтобы выполнить, вернее, воплотить мою заветную мечту: поставить оперу "Борис Годунов" в Covent Garden в Лондоне и "Гамлет" в кино. Недаром я написал свое письмо-просьбу в Госкино и отдел культуры ЦК. До сих пор не получил ответа.

Я уверен, что мое правительство даст мне разрешение и на эту работу, и на приезд сюда Андрюши с бабушкой, которых я не видел уже полтора года; я уверен, что правительство не станет настаивать на каком-либо другом антигуманном и несправедливом ответе в мой адрес. Авторитет его настолько велик, что считать меня в теперешней ситуации вынуждающим кого-то на единственно возможный ответ просто смешно; у меня нет другого выхода: я не могу позволить унижать себя до крайней степени, и письмо мое - просьба, а не требование. Что же касается моих патриотических чувств, то смотри "Ностальгию" (если тебе ее покажут), для того чтобы согласиться со мной в моих чувствах к своей стране.

Я уверен, что все кончится хорошо, я кончу здесь работу и вернусь очень скоро с Анной Семеновной, и Андреем, и с Ларой в Москву, чтобы обнять тебя и всех наших, даже если я останусь (наверняка) в Москве без работы. Мне это не в новинку.

Я уверен, что мое правительство не откажет мне в моей скромной и естественной просьбе.

В случае же невероятного - будет ужасный скандал. Не дай Бог, я не хочу его, сам понимаешь.

Я не диссидент, я художник, который внес свою лепту в сокровищницу славы советского кино. И не последний, как я догадываюсь. (В "Советском экране" один бездарный критик, наученный начальством, запоздало назвал меня великим.) И денег (валюты) я заработал своему государству больше всех бондарчуков, вместе взятых. А семья моя в это время голодала. Поэтому я и не верю в несправедливое и бесчеловечное к себе отношение. Я же как остался советским художником, так им и буду, чего бы ни говорили сейчас виноватые, выталкивающие меня за границу.

Целую тебя крепко-крепко, желаю здоровья и сил. До скорой встречи.

Твой сын - несчастный и замученный - Андрей Тарковский.

P.S. Лара тебе кланяется".

Время с осени 1983-го по лето 1984-го прошло в изнурительной и бессмысленной переписке с московскими бонзами и встречах с их агентами. Тарковский жил как минимум под двойным давлением: острым сознанием невозможности возврата к тем, кто считал его своим холопом, и одновременно эфемерности своего на Западе положения, хрупкости практической стороны дела. И кроме того, денно и нощно грызла тоска по сыну и нарастало, словно раковая опухоль, чувство вины перед ним, брошенным тринадцатилетним мальчуганом.