Письма к Максу Броду

Письма к Максу Броду читать книгу онлайн

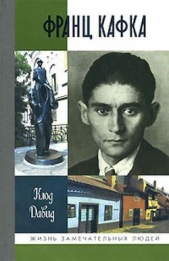

Классическая немецкая литература началась не так давно — с тех пор, как Мартину Лютеру в шестнадцатом веке удалось (своим переводом Библии, прежде всего) заложить основы национального литературного стиля. С тех пор каждое из последующих столетий обретало своих классиков. Семнадцатый век — Гриммельсгаузена и Грифиуса, восемнадцатый — Гёте и Шиллера, девятнадцатый — романтиков и Гейне, двадцатый — Томаса Манна, Музиля, Рильке и Кафку. Франц Кафка занимает в этом списке особое место. По количеству изданий, исследований, рецензий, откликов, упоминаний он намного опережает всех своих современников. По всем этим показателям (как и по стоимости рукописей на международных аукционах) он уже приближается к Гёте, на которого всю жизнь взирал как на Бога. Однако ничего этого могло не быть в посмертной судьбе Кафки, если бы его близкий друг Макс Брод не осмелился нарушить завещание писателя и сжег все его рукописи. Только благодаря Максу Броду мы и знаем произведения Кафки в том объеме, которым располагаем. Настоящий сборник — это литературный памятник дружбы двух писателей, одному из которых, Максу Броду, судьба уготовила роль душеприказчика своего великого друга.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Больше, чем психоанализ, мне в данном случае нравится сознание, что этот отцовский комплекс, которым кое-кто духовно питается, относится не к невинному отцу, а к еврейству отца. Уйти от еврейства, по большей части при неявном согласии отца (эта неявность была возмутительна), хотело большинство начавших писать по-немецки, они этого хотели, но задними лапками прилипли к еврейству отца, а передними не могли нащупать никакой новой опоры. Отчаяние, порожденное этим, служило для них вдохновением.

Вдохновение это не менее почетное, чем любое другое, но при ближайшем рассмотрении все-таки с некоторыми печальными особенностями. Первоначально их отчаяние находило возможность разрядки не в немецкой литературе, как это может показаться на первый взгляд. Они жили между тремя невозможностями (которые я лишь случайно называю языковыми невозможностями, так называть их проще всего, но можно их назвать и совсем иначе): невозможность не писать, невозможность писать по-немецки, невозможность писать по-другому, сюда едва ли не стоит добавить четвертую невозможность, невозможность писать (ибо отчаяние не было чем-то, что можно успокоить творчеством, оно было врагом жизни и творчества, творчество здесь было чем-то временным, как для того, кто пишет свое завещание перед тем, как повеситься, — это временность, которая может длиться целую жизнь), то есть это была со всех сторон невозможная литература, цыганская литература, которая похитила из колыбели немецкое дитя и в величайшей спешке кое-как приспособила, потому что кому-то надо плясать на канате. (Но это даже не было немецкое дитя, это было ничто, можно было просто сказать, что танцует [103] кто-то)…

(Запись обрывается.)

[Почтовая карточка, Шпиндельмюле, штемпель получения 8.II.1922]

Дражайший Макс,

жаль, жаль, что ты не можешь приехать на пару дней, мы бы, если бы повезло, целый день лазали по горам, катались на санях (на лыжах тоже? Пока я сделал пять шагов) и писали бы и, особенно благодаря последнему, накликали бы, ускорили бы конец, поджидающий конец, мирный конец, или ты этого не хочешь? Я чувствую себя как в гимназии, учитель ходит туда-сюда, весь класс справился с классной работой и уже разошелся по домам, один я еще стараюсь, исправляя ошибку в своей работе по математике, и заставляю доброго учителя ждать. Конечно, это мстит за себя, как все прегрешения против учителей.

Пока что я провел хорошо пять ночей, а шестую и седьмую уже плохо, мое инкогнито раскрыто.

Твой

[Две открытки. Плана над Лужници, штемпель получения 26.VI.1922]

Дорогой Макс,

я хорошо устроился [104], правда, Оттла для этого невероятно пожертвовала своими удобствами, но и без этих жертв здесь было бы хорошо, «во всяком случае, до сих пор было» (поскольку «обещать» тут нельзя) спокойнее, чем в каком-либо другом месте летнего отдыха до сих пор, «во всяком случае и т. д.». Сначала, в дороге, я немного боялся загородной жизни. В городе ничего не надо видеть, так говорит Блюер? Только в городе и есть что смотреть, потому что все, проплывавшее за вагонным окном, было кладбище или могло им быть, сплошь вещи, которые вырастают над трупом, город по сравнению с этим гораздо сильнее и живее. Но здесь уже второй день действительно хорошо; странно общаться с деревней, шум тут как тут, но не с первого дня, а лишь со второго, я приехал скорым поездом, должно быть товарным. Когда после обеда мне мешают спать, я провожу время в мыслях о том, как ты пишешь «Франци» возле новостройки. Успехов тебе в работе, пусть поток течет… В бюро я нашел пролежавшее полтора месяца очень дружеское, устыдившее меня письмо. Мое самоосуждение двоякого рода, во-первых, оно искренне, и в этом смысле я был бы счастлив, если бы можно было забрать ужасные маленькие рассказы [105] из письменного стола Вольфа и стереть их из его памяти, его письмо я не могу прочесть, а во-вторых, самоосуждение — это неизбежность и прием, что, например, не позволяет Вольфу в нем участвовать, и не из лицемерия, в котором он по отношению ко мне не нуждается, а в силу приема. Также я удивляюсь тому, что Шрайбер, например (чье самоосуждение тоже двоякого рода, оно искренне, но непременно это и прием), потерпел неудачу не с искренностью (искренность не приносит успеха, она лишь разрушает разрушенное), а с приемом. Может, потому, что ему помешала настоящая нужда, которая не позволяет так методично плести паутину.

Что тут теоретизировать! Есть вещи, о которых позволительно рассуждать лишь ревизору, чтобы под конец сказать: «Чего я тут наговорил!»

Твой

[Плана, штемпель получения 30.VI.1922]

Дорогой Макс,

непросто извлечь из твоего письма корень мрачного настроения; подробностей, которые ты сообщаешь, недостаточно. Прежде всего: новелла живет, разве это не достаточное доказательство, что жив и ты? (Нет, для этого недостаточное.) Но разве этого недостаточно, чтобы этим жить? Для этого достаточно, достаточно, чтоб жить радостно и чувствовать себя на коне. А остальное? Э. пишет нерегулярно, но если ничто не движется, если содержание безупречно? Письмо Розенхайма — дипломатическая ошибка издательства «Драймаскен», не так ли? Значит, и исправлять ее следует дипломатически. Пугающие известия? Ты имеешь в виду что-то, кроме убийства Ратенау? Удивительно, как долго ему еще дали жить, слухи о его убийстве распространялись в Праге уже два месяца назад, об этом говорил проф. Мюнцер, слухи были очень достоверными, они так связаны с еврейской и немецкой судьбой и точно описаны в твоей книге. Но что тут много говорить, это дело далеко выходит за рамки моего кругозора, даже кругозор, открывающийся из моего окна, слишком для меня велик.

Политические новости доходят до меня — если мне досадным образом не присылают другую газету, которую я проглатываю, — лишь в серьезной, отличной подаче «Прагер абендблатт». Читая эту газету, получаешь такую же информацию о положении в мире, как когда-то о военном положении через «Нойе фрайе прессе». Судя по этой газете, мир сейчас такой же мирный, как мирной была когда-то война, она отводит от человека любые заботы, прежде чем они его коснутся. Лишь теперь мне стала понятна действительная роль твоих статей в этой газете. Если предположить, что тебя читают, не приходится желать для тебя лучшего окружения, ничто с этих страниц не мешает и не впутывается в твои слова, вокруг тебя полная тишина. Прекрасный способ общения с тобой — читать статьи здесь. Я читаю их тоже под настроение, «Сметана» и «Стриндберг» кажутся мне приглушенными, но «Философия» [106] — ясная и хорошая. Кстати, проблематика «Философии» кажется мне явно еврейской проблематикой, возникшей из-за неразберихи, когда местные жители, вопреки очевидности, оказываются кому-то слишком чужды, евреи, вопреки очевидности, кому-то слишком близки и потому ни о тех, ни о других нельзя говорить уравновешенно. И с какой остротой чувствуешь эту проблему в деревне, где здороваются и вовсе с чужими людьми, но не со всеми и где, как ни старайся, никак не превзойдешь запоздалым ответным приветом почтенного старика, который проходит мимо тебя с топором на плече по деревенской улице.

Здесь было бы хорошо, если бы было спокойно, пара спокойных часов случается, но вообще этого недостаточно. Отнюдь не хижина для сочинительства. Однако Оттла удивительно заботлива (она передает тебе привет, твой привет очень утешил ее в печали из-за неудавшегося пирога). Сегодня, например, несчастливый день, работник весь день колет для хозяйки дрова. То, что у него непостижимым образом выдерживают и руки и мозг, не могут выдержать мои уши, даже с затычками (сами по себе они неплохи; когда их вставляешь в уши, слышишь, правда, почти так же, как раньше, но постепенно возникает в голове легкая оглушенность и какое-то слабое чувство защищенности — не так уж много). А тут еще дети шумят и так далее. К тому же сегодня мне на пару дней придется сменить комнату, прежняя была очень хорошая, большая, светлая, с двумя окнами, с просторным видом, и в ее совершенно бедной, но не гостиничной обстановке было что-то, что называют «святой прозаичностью».