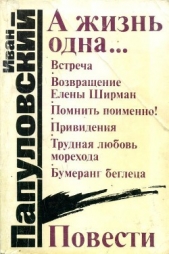

А жизнь одна...

А жизнь одна... читать книгу онлайн

Книга таллинского литератора Ивана Папуловского состоит из шести документально-художественных повествований, объединенных общей темой Великой Отечественной войны и ее последствий в сердцах и судьбах людей в послевоенное время. Автор рассказывает о судьбах ветеранов войны, о верности фронтовому братству, освященному памятью о павших однополчанах.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Это ты кого — Петелькина? — будто бы полюбопытствовал Николай Иванович, усаживаясь в одно из мягких кресел перед столом Забродина.

— А почему вы слушаете чужие разговоры? — нахмурился Забродин, и широкоскулое, какого-то желтоватого оттенка лицо его превратилось в неподвижную маску.

— А потому, что это слышит уже весь цех и возмущается, Карл Васильевич, твоим поведением. Никто тебе не говорил об этом?

— Петелькин заваливает квартальную отчетность…

— Если б не строил твою дачу — справился бы вовремя.

У Забродина маска стала серой, а выпуклые большие глаза полезли на лоб. Но он сдержался: слишком известный и авторитетный человек сидел перед ним, к тому же — член цехового партийного бюро.

— Очень мы рассчитывали на тебя, Карл Васильевич, приглашая на руководящую должность. Мне жаль, что экзамена этой должностью ты не выдержал. Или пересдашь?

Сказав это ровным, спокойным голосом, Николай Иванович поднялся и шагнул от стола. И вдруг услышал:

— Меня утверждали партком завода и министерство.

Дед обернулся:

— Вот как? — И неожиданно для себя самого крикнул срывающимся голосом: — Ты — коммунист нашей парторганизации!.. И если не прекратишь издевательств над Петелькиным, м ы будем решать, быть тебе или не быть в начальниках!

И быстрым шагом вышел из кабинета.

Это было в пятницу, а разговор за нашим столом в «синем зале» возник на другой же день, в субботу. Дед не любил неясностей в отношениях с людьми, а тут на целых два выходных по существу остался неоконченным разговор с начальником цеха, что томило Николая Ивановича. Он должен был вновь увидеть Забродина и по его лицу, по его поведению понять, какой след остался от его вчерашней вспышки. Главное — дошло ли его предупреждение до разума зарвавшегося начальника?

К счастью, дошло. Уже в понедельник дед рассказал мне, что Забродин пришел с утра на его рабочее место, извинился и клятвенно уверял, что «экзамен пересдаст».

— Подзавалил практическую часть, Николай Иванович, подзавалил, но, уверяю вас, испытываю горячее желание все исправить. Поверьте!..

Дед отходчив — поверил, а позднее сам себя похвалил за то, что поверил. Несколько лет еще возглавлял цех Карл Васильевич Забродин, пошел на повышение и утверждал чистосердечно, что этот урок коммуниста-ветерана Николая Ивановича Крылаткина выбил из него дурь…

Кстати, наутро, узнав о внезапной кончине деда, заместитель союзного министра Карл Васильевич Забродин одним из первых приехал к нам в Останкино выразить свое самое глубокое соболезнование. Я смотрел в его влажные глаза и всем сердцем почувствовал, как искренне скорбит он вместе с нами…

4.

Новое майское утро — второе после смерти Николая Ивановича — опять выдалось теплым и солнечным. Я понял это, едва открыв глаза. Окно в моей комнате было еще зашторено, но и сквозь тяжелые вишнево-лиловатые портьеры, сквозь щелки между тканью пробивались полосы яркого света. Одна створка окна была приоткрыта, свежий поток воздуха приятно обволакивал лицо. Это, конечно, позаботилась мама.

Да вот и она — маленькая, озабоченная. Увидев, что я проснулся, отдернула занавеси на окне, и моя комната наполнилась солнечным золотом, ароматом буйной весны.

— Отец за сутки так похудел… — сказала мама тихим голосом. — Поговорил бы с ним, Николенька…

— Обязательно, мама!

Встретил отца в прихожей, возвращаясь к себе из ванной. Он уже был одет, умыт, но выглядел действительно неважно. Даже шевелюра на голове показалась свалявшейся, кое-как причесанной и приглаженной паклей.

Мы поздоровались. Я сказал, что получил увольнение на четверо суток.

— Это хорошо, — промолвил отец. — Понимают…

— Понимают, конечно!

Надо сказать, что это с легкой руки деда меня после одной успешно проведенной операции на границе направили в известное московское высшее военно-инженерное училище. Как радовался Николай Иванович старший, что его внук станет кадровым военным, продолжит традиции семьи Крылаткиных — ведь прадед, погибший в блокадном Ленинграде, имел звание полковника.

— Мы — мирные люди, — сказал дед тогда, после моего зачисления в училище, — но наш бронепоезд должен стоять на запасном пути. Обстановка того требует.

Вся семья одобряла, искренне радовалась повороту в моей судьбе.

— Военный инженер — это хорошо, — сказал отец. — Специальность и для гражданской жизни подходящая.

Видимо, именно это обстоятельство его устраивало больше всего.

А сейчас отец молчал. В темно-карих, похожих на бабушкины, глазах его застыла неизбывная печаль. Но после завтрака он заговорил:

— Ты бы, сынок, взглянул на архивы деда. Про ордена и медали не забудь.

Мать тут же поддержала:

— Да-да, Николенька, не забудь!

Я пошел в дедову комнату, открыл окно. И хоть не до красот пейзажа было мне, но взгляд невольно задержался на дворцах-павильонах ВДНХ, на серебристой глади пруда перед Останкинским музеем творчества крепостных. Левее возвышался огромный комплекс Центрального телевидения. Вот кто мог бы нам помочь в розысках жены и сына Андрея Ильича Касаткина, подумалось мне. Только жаль, что не было у деда ни одной фотографии ни самого Сибиряка, ни его семьи. Но все же — не обратиться ли туда?

По ровным асфальтированным дорогам внизу уже двинулись троллейбусы и автобусы, редкие в этот ранний час легковые машины…

Комната Николая Ивановича была наполнена множеством интересных предметов, стоявших на столе, на книжных полках, на серванте, на полированной полочке над деревянной кроватью, придвинутой к задней стене. Письменный стол более чем наполовину примыкал к окну — дед любил естественное освещение, когда садился читать или писать. Стол был с широкой столешницей и двумя тумбами для ящиков — по три с каждой стороны. Кресло тоже было старое, но очень удобное, с дубовыми, отшлифованными за годы подлокотниками. Дед любил сидеть за этим столом, в этом кресле, хотя рядом стоял удобный мягкий диван с зеленой обивкой — в цвет ковра на полу — и такое же мягкое глубокое кресло с высокой спинкой. В левом переднем углу стоял большой цветной телевизор, а рядом специальная полка для видеокассет — Николай Иванович увлекся новым делом, стал записывать на видеоленту разные передачи, их уже было до десятка. Особо стояла кассета с лентой, где был записан торжественный вынос Знамени Победы. Прокрутив ее в очередной раз, Николай Иванович выходил из комнаты с повлажневшими глазами…

Все в дедовой комнате, несмотря на обилие разных предметов, книг, поделок из дерева, казалось рационально расставленным, на своем месте.

Я не суеверен, но тут, усевшись в кресло старшего Крылаткина и открыв верхний слева ящик его стола, я вдруг почувствовал во всем теле непонятную дрожь. Даже пальцы мои, прикоснувшиеся к заветной красной коробочке с орденом Ленина, полученным Николаем Ивановичем уже в мирное время, будто сводило судорогой.

Рядом с коробочкой лежала перевязанная зеленой узенькой ленточкой пачка писем, я сразу узнал почерк моей бабушки. Вот, оказывается, как близко, под рукой хранил все годы Николай Иванович письма своей единственной за всю жизнь подруги!

Благоговейно я извлек из пачки одно из писем, достал из конверта сложенный вчетверо листок ученической тетрадки в клеточку. И вдруг словно увидел Анну Порфирьевну — озорную, как тетя Майя, крепко сложенную, полнощекую и кареглазую девушку лет девятнадцати, какой она была на первой странице дедушкиного фотоальбома.

— Моя казачка в год знакомства, — с немеркнущей любовью к покойной представлял Николай Иванович свою супругу, открывая альбом.

Письмо, первым попавшее мне в руки, оказалось интересным, я увлекся чтением и на минуту даже забыл, зачем я тут сижу и что должен делать дальше.

«…Теперь ты на другом фронте, милый, и напрасно переживаешь, что тебя не переправили через Ладогу в блокадный Ленинград. И на Волховском ты помогаешь любимому городу. Главное, чтоб не открылась твоя рана — уж больно долго она не заживала. Я по сей день помню, как впервые в нашем свердловском госпитале тебя перевязывала: весь правый бок твой был сплошной кровавой раной… Ты, помню, очень застеснялся меня, но вскоре привык и просил врачей, чтоб перевязку делала только я. Как мне было жалко тебя — изголодавшегося в блокаде, израненного…»