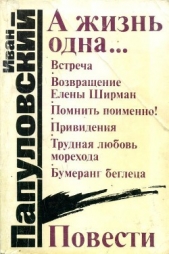

А жизнь одна...

А жизнь одна... читать книгу онлайн

Книга таллинского литератора Ивана Папуловского состоит из шести документально-художественных повествований, объединенных общей темой Великой Отечественной войны и ее последствий в сердцах и судьбах людей в послевоенное время. Автор рассказывает о судьбах ветеранов войны, о верности фронтовому братству, освященному памятью о павших однополчанах.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Вскоре завязался тяжелый бой. Бойцы удержали высотку, их сменили ребята из нового пополнения.

— Где похоронили Касаткина? — спросил Николай Иванович у взводного.

— Это ты про Сибиряка? Видишь ли, редко бывает, но — случилось. Накрыл их в землянке тяжелый снаряд. Ничего не осталось…

— Ка-ак?!

— Да вот так, паря!..

Молодой солдат потрясенно смотрел на взводного.

— А фотографии… домашний адрес?

— Что фотографии, что адрес — что, что? — вскричал лейтенант. — Праха не осталось, вот что!..

Тут опять прозвучала команда приготовиться к бою. После такой команды солдат забывает всё, что не относится к предстоящей атаке, и только через неделю или даже через месяц сообразил мой будущий дед, что ведь даже извещение о геройской смерти Сибиряка могло не уйти к его семье. А он, спасенный Андреем Касаткиным от верной гибели, он, Николай Крылаткин, даже не записал и не запомнил его домашнего адреса, не удержал в своей дырявой памяти название области — то ли Омская, то ли Томская, а может — что-то третье…

Стал сниться ему Сибиряк — таким, каким сидел на поваленном снарядом дереве, в распахнутом полушубке, раздавая табак из цветастого кисета.

И вдруг обнаружил Николай Иванович, что перед каждой новой атакой, даже перед мелкой стычкой с врагом сердце его «вещует», сжимается от тяжелой мысли, что совершит он какую-то непоправимую ошибку в бою, которая станет роковой для кого-то из близких товарищей, что у него не хватит находчивости и силы выручить соседа по наступающей цепи. Как ему хотелось быть таким же смелым и умелым, каким проявил себя в то последнее утро Андрей Касаткин, но он почему-то считал себя не способным на такую же удаль и храбрость — ведь для этого надо иметь и ловкость, и отвагу, и физическую мощь Сибиряка, а их-то и не находил в себе критически настроенным умом Николай Иванович, ему постоянно казалось, что он, Николай Крылаткин, проявляет излишнюю осторожность там, где надо действовать стремительно, без оглядки, решения принимать мгновенно. Но это, как я понял, только казалось ему, дед излишне придирался к себе.

Николай Иванович многие годы ни с кем не делился своими воспоминаниями о войне. Видимо, требовалась определенная временная дистанция, и пока рос его собственный сын, ставший моим отцом, еще не настало время углубляться в пережитое. Теперь-то я знаю, что память о войне, о павших товарищах всегда жила в них, ветеранах войны, жгла им душу. Она позвала их на встречи с однополчанами, на поиски боевых друзей. Но это случилось не сразу. Советы ветеранов частей, потом дивизий, армий и фронтов Великой Отечественной возникли много лет спустя после войны, когда бывшие солдаты-фронтовики втянулись в мирную жизнь.

Износив свои фронтовые гимнастерки и шинели, они уже ничем не выделялись из массы других хороших людей, а ежегодные приливы особого внимания к ним повторялись по случаю очередной годовщины Советской Армии и Военно-Морского Флота да в Дни Победы. И все-таки они всегда чем-то неуловимым отличались от других. То ли степенностью и рассудительностью, то ли большей надежностью всего, что делали, или даже просто заботой друг о друге.

А вот когда в мире вновь запахло порохом, когда началось раскручивание гонки ядерных и прочих вооружений, бывшие солдаты Великой Отечественной заговорили в полный голос. Они лучше всех знали, что такое война, они не хотели ее повторения ни в каком варианте. А мой дед с группой ветеранов-однополчан даже обратился с резким и гневным письмом к американскому президенту.

К двадцатилетию Победы появилась первая юбилейная медаль для тех, кто добыл Победу. Дед как-то сказал, что после того юбилея и той медали многое стало меняться в отношении к бывшим фронтовикам. И чем дальше, тем больше. Сквозь годы полнее увиделось то, что совершили они. Не только для них — для всего народа память о великой войне, о двадцати миллионах погибших соотечественников, о страданиях и подвиге старших поколений, на фронте и в тылу ковавших Победу, навеки для нас священна. Что касается меня, внука Николая Ивановича Крылаткина, то должен признаться, что меня никогда не покидало чувство трепетного благоговения перед дедом, перед всеми другими ветеранами, прошедшими через огонь и невосполнимые утраты, добывшими Победу над самым коварным и жестоким врагом. Ведь я знаю, что каждый из них был не просто рядом, а с р е д и тех, у чьих могил горит Вечный огонь, они сами смотрели смерти в глаза и каждый из них имел десятки, сотни «шансов» не вернуться с поля боя. Спасибо им за их мужество и отвагу, за добытую ими мирную жизнь на земле!

Вот с такими настроениями стал я относиться к моему деду, и «простая» его биография с годами наполнилась для меня таким не простым содержанием. И когда я слышал неуважительное слово о ветеране войны, я не мог не вмешаться, не мог не одернуть обидчика.

Потому что стоят у меня перед глазами солдаты минувшей великой войны — и дед мой синеглазый, иногда какой-то нескладный и беззащитный, и друг его по службе в, Шверине Тимофей Дмитриевич Плушин — этот заядлый любитель горячего пара и березового веника, и ефрейтор Василий Петрович Щепкин, «найденный» дедом в год тридцатилетия Победы, и, конечно же, — Андрей Ильич Касаткин, Сибиряк, как дружно назвали старшего сержанта в дедовой стрелковой роте, зарывшейся на ночь в опаленный взрывами мин и снарядов глубокий волховский снег…

3.

Мой отец Иван Николаевич Крылаткин, родившийся в красивом немецком городе Шверине — центре земли Мекленбург, не хотел поверить, что его родителя больше нет. Вымахавший ростом с «косую сажень», с большой кудлатой головой, рано поседевшей, он сидел в дедовой комнате, продавив до пола мягкое кресло, и молча смотрел в одну точку, ни с кем не заговаривая. Мама, такая маленькая и худенькая в сравнении с ним, несколько раз пыталась погладить его по могучему плечу, выжать из него хоть слово, но он оставался глух и нем, сурово сдвинув густые лохматые брови, почти сходившиеся над переносицей. Глаза он унаследовал от своей матери — уральской казачки, они были темно-карие, с большими черными зрачками, и почти не мигали.

И вдруг оцепенение у него прошло, он молча встал, заняв собою, казалось, сразу полкомнаты. И, к моему удивлению, голос его зазвучал ровно, почти спокойно.

— Как ты думаешь, — спросил он меня, — надо позвонить или послать телеграмму в Шверин? Не приедут, конечно, но хоть будут знать…

— Надо, отец, надо! — горячо воскликнул я, помня, как трогательно относился Николай Иванович к своим шверинским друзьям, всегда к праздникам посылал им самые красивые поздравительные открытки и по-мальчишески радовался, получив письмо или открытку из Шверина.

Самыми активными его корреспондентами были работник горкома партии Курт Набут, о котором очень хорошо отзывалась бабушка Анна Порфирьевна, и «рыжий Вилли» — так они оба ласково называли своего немецкого друга, работавшего по автомобильной части. Из Берлина писали сын и невестка старого антифашиста Отто Майера. Но я еще расскажу о них подробнее, а сейчас отец поручил мне известить их о кончине деда.

— Да, вот еще что, сынок… Попрошу тебя — приготовь его ордена и медали, посмотри в его столе. По-моему, в левом верхнем ящике…

— Хорошо, отец.

Знаю, как много у моего деда было друзей в разных концах страны, но это были в основном люди его поколения, и в последние годы многих из них не стало. Только в прошлом году дед трижды ездил на похороны, а вот проводить в последний путь своего любимого командира дивизии генерала Рагулина не смог — и переживал по этому поводу до самой кончины. Впрочем, дед умел переживать свою печаль тихо, не досаждая семье, — ведь он всю жизнь отличался какой-то необычайной скромностью. И должно было случиться что-то совсем особенное, чтоб мы увидели Николая Ивановича взволнованным, несдержанным.

— Дед воюет за справедливость, зло будет наказано! — вполголоса сообщал нам мой отец.

И верно, старый солдат становился непримиримым и задиристым, если надо было дать отпор демагогии и чванству, вступиться за товарища, отстоять какую-то принципиальную точку зрения. И все это уживалось в Николае Ивановиче рядом с его неприхотливостью, с его спокойным, даже тихим нравом.