Дорога в Средьземелье

Дорога в Средьземелье читать книгу онлайн

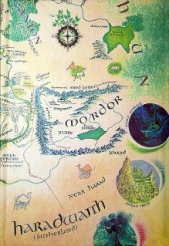

Фундаментальное исследование творческого мира Дж. Р.Р. Толкина, предпринятое его другом и преемником на кафедре английской литературы. «Властелин Колец» как философски–лингвистическая эпопея. Порождающая поэтика в качестве магического кольца. Языковые и литературные корни.

Подлинная энциклопедия Дж. Р. Толкина и толкинизма.

Впервые на русском языке.

От переводчицы «Властелина Колец» Марии Каменкович.

Для продвинутого и отчасти задвинутого читателя.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Это последнее заявление звучит несколько провокационно, поскольку в нем содержится намек, будто волшебные кольца никому просто так, случайно, в руки не попадаются. Однако уже сама по себе спорность статуса Бильбо подтверждает, что появление кольца изменило весь ход повествования. Кольцо дало автору новые возможности: теперь действие могло протекать в «героическом» ключе и одновременно сохранять правдоподобие. Кольцо превратило противостояние древности и современности в нечто вроде диалога.

Главная тема этого диалога — мужество. Немногим современным читателям «Беовульфа», «Старшей Эдды» или исландских «семейных саг» удается избежать определенного чувства неадекватности, когда перед ними чередой проходят персонажи, которые, по всей видимости, вообще не ведают, что такое страх, причем для них это совершенно естественно и вовсе не является чем–то из ряда вон выходящим. Как смогли бы мы ужиться в таком обществе? Ведь нашу культуру характеризуют «мягкость, приземленность, робость» [169]. Куда бы мы сгодились в подобном обществе? Разве что в рабы… Бильбо Бэггинс дает усомнившемуся в своих силах читателю трезвый и тем не менее относительно оптимистический ответ. ЕГО мужество просыпается, когда он остается в одиночестве и не знает, что делать дальше. В первый раз он отказался подчиниться страху, когда ему пришлось спасаться от Голлума: он не убил беззащитного врага, как диктовал ему страх, но просто перепрыгнул через него (этот эпизод появляется только во втором издании). Более значительна сцена, где Бильбо сражается с гигантским пауком и убивает его («в одиночку, да еще в полной темноте и без какой–либо помощи со стороны волшебника или гномов»). В третьей сцене он ползет вниз по туннелю в горе, чтобы в первый раз встретиться со Смаугом, но, услышав, как храпит впереди дракон, останавливается. Толкин придает этому моменту большое значение: «Следующий шаг потребовал от него мужества, на какое он никогда раньше способен не был… Все великие испытания, выпавшие на его долю впоследствии, не шли с этим ни в какое сравнение. В этом темном туннеле, еще плохо представляя себе, какая грозная опасность ожидает его впереди, хоббит одержал над собой величайшую победу, причем совершенно самостоятельно. Итак, сделав передышку, хоббит двинулся дальше». Такие сцены напоминают, что даже «уравниватель» Сэмюэла Кольта не делает героями всех без исключения; он только дает одинаковые возможности, ставит всех в одинаковое положение. Кроме того, нам демонстрируют поведенческую модель, подражать которой в принципе возможно (никто не может голыми руками сражаться с драконом, но со страхом сразиться может каждый). Главное же то, что они одобрительно живописуют эту специфическую разновидность мужества: холодного, чисто «нравственного», трезвого. Такое мужество наш век почитает наиболее охотно.

А вот гномы в этих сценах становятся уязвимыми для жала сатиры — той самой, что в начале повествования была обращена на Бильбо с его модернизмом. Торин Дубощит, несмотря на свое героическое имя, ничтоже сумняшеся посылает в туннель именно негероического Бильбо, а все остальные гномы испытывают по этому поводу лишь некоторую неловкость и ничего более. Рассказчик настаивает, что «если бы он паче чаяния попал в беду, гномы наверняка приложили бы все усилия, чтобы выручить его, как оно и случилось в самом начале похода при встрече с троллями», однако полной убежденности в его голосе не слышно. Убежав от гоблинов, Бильбо подумывает, не вернуться ли ему в подземелья на поиски товарищей, но вскоре оказывается, что гномы живы–здоровы и в отношении него самого собираются поступить прямо противоположным образом! «Не лезть же нам теперь снова в эти проклятые подземелья! Да гори он ясным пламенем!» — вот их последнее слово. Может быть, Гэндальф и уговорил бы их. Но прежде, чем заклеймить нерешительность гномов как предательство по отношению к образам героев древнего Севера (145)необходимо уразуметь, что «диалог культур», который ведется в «Хоббите», — на самом деле вовсе не диалог, поскольку в этом разговоре участвует много голосов. Как это красиво звучит, когда в конце «Хоббита» рассказчик, возвращаясь к суровому лаконизму «героического стиля», сообщает (как бы между прочим), что, поскольку Торин пал в бою, Фили и Кили, само собой разумеется, пали тоже: «…они погибли, прикрывая Торина своими щитами и телами, ведь Торин был старшим братом их матери». Этот мотив отзывается незапамятной стариной. Многое можно сказать также и в защиту Торина. Хорошо видно, с каким удовольствием Толкин на протяжении довольно большого отрезка повествования (примерно с шестой по восьмую главу) на многих примерах исследует и живописует ту грубую, неотесанную, нетерпимую, но и независимую манеру, которая так характерна для древнескандинавских героев. Например, загнанный на дерево Гэндальф, не мудрствуя лукаво, пытается перед смертью убить как можно больше врагов; орлы–спасители, как уклончиво выражается рассказчик, — птицы «не особенно добрые»; в истории отношений Торина с эльфийским королем есть одна особенно тонкая сцена, в которой обе стороны третируют друг друга с весьма характерной мрачной наглостью [170]. Нагляднее же всего подобное поведение демонстрирует Беорн.

В некотором смысле это наименее «вымышленный» персонаж во всей книге. Его имя представляет собой древнеанглийское «героическое» слово, которое означает «человек», хотя в древности могло также означать «медведь». Таким образом, вполне естественно, что Беорн — это медведь–оборотень. Каждую ночь он меняет облик, или, по выражению Гэндальфа, «шкуру». Ближайшая ему аналогия — герой древнескандинавской саги Bǫthvarr Bjarki(«медвежонок»), а также сам Беовульф, чье имя часто переводят как «пчелиный волк» (146), то есть опять–таки медведь: тот, кто с медвежьей силой и неуклюжестью ломает мечи, отрывает руки, крушит ребра. И действительно, Беорн держит пчел, груб в обращении, после темноты доверять ему нельзя, а «в гневе он ужасен» — причем уверение Гэндальфа, что, дескать, «в хорошем настроении он вполне добродушен», звучит ничуть не утешительнее этих характеристик. Гномы и Бильбо видят обе эти стороны, но осознают их как единое целое. На второе утро они застают Беорна в прекрасном настроении — он рассказывает «забавные истории» и извиняется перед гномами за то, что усомнился в их словах, которым он нашел подтверждение, взяв в свидетельство двух пленников:

А как же варг и гоблин? Что ты с ними сделал? — неожиданно спросил Бильбо.

— Иди посмотри! — Беорн указал взглядом на дверь.

Все вышли во двор и, обогнув дом, увидели за воротами посаженную на кол голову гоблина, а чуть подальше — шкуру варга, прибитую к стволу дуба. Да, с врагами Беорн был беспощаден! Но гномам он теперь был другом…»

«Может, телом они и слабы, зато сердцем мужественны», — сказал однажды Толкин о читателях волшебных сказок. В общем контексте свирепость Беорна даже привлекательна: она хорошо сочетается и с его грубостью, и с его веселостью, поскольку эти черты характера — только проекции той глубинной уверенности в себе, которая, как хорошо знал Толкин, составляла необходимую подкладку «теории мужества». «Во что ты веруешь?» — традиционно спрашивали странников короли в исландских сагах, и неизменно получали один и тот же ответ: Еk trúi á sjálfan mik — «В самого себя». Герой по имени Киллер–Глумр, дровосек подобно Беорну, расширяет традиционный ответ: он–де верит только в себя, свой топор, кошелек и амбар. Оба персонажа производят впечатление людей, которые прошли через «экзистенциальный кризис» и преспокойно вышли из него, а кризис остался позади в самом плачевном состоянии.

Одинокая борьба со страхом; яростное отрицание страха. Эти две модели поведения — одна современная, другая архаическая — кружат друг возле друга почти на всем протяжении «Хоббита». Неверным было бы сказать, что их конфликт в итоге благополучно разрешается, но, по крайней мере, ближе к концу книги количество анахронизмов достигает максимума, а стили вступают в прямое столкновение — сперва в сцене смерти Смауга, затем в рассказе о Битве Пяти Воинств.