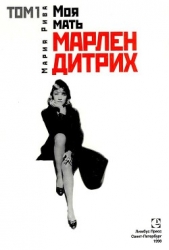

Моя мать Марлен Дитрих. Том 2

Моя мать Марлен Дитрих. Том 2 читать книгу онлайн

Скандальная биография Марлен Дитрих, написанная родной дочерью, свела прославленную кинодиву в могилу. «Роковая женщина» на подмостках, на экране и в жизни предстает на бытовом уровне сущим чудовищем. Она бесчувственна, лжива, вероломна — но, разумеется, неотразима.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Мы привезли нашу звезду на французскую киностудию целой и невредимой. На второй день мать отыскала восторженную юную особу и, очаровав ее, уговорила протащить в ее походную уборную бутылку бренди. До того как я эту бутылку обнаружила и конфисковала, Дитрих успела наполовину ее опорожнить. К концу дня она была слишком пьяна, чтобы помнить слова своей роли. Я сделала то, что в последние годы очень часто делала во время ее выступлений: написала жирным фломастером текст на больших листах белого картона и держала их за камерой так, чтобы она могла прочесть слова.

В ту ночь я уложила ее в постель. Нервное напряжение, усталость и бренди сделали свое дело. Домой она вернулась совершенно больная. Опасаясь, что во сне у нее может начаться рвота и она задохнется, я всю ночь просидела возле ее кровати. И все-таки мы победили! Мы со своей задачей справились! Гонорар за фильм ей заплатят полностью. Теперь хоть какое-то время будут деньги для оплаты ее громадных счетов.

Все было бы гораздо проще, если б она жила в Нью-Йорке, но она отказывалась туда переезжать. Слишком глубоко укоренилась ее боязнь американской прессы. Она не могла забыть репортеров, травивших ее в тридцатые годы, когда жена фон Штернберга упомянула Дитрих в своем иске об «отчуждении привязанности» [41], не могла забыть об угрозах киднеппинга, о терзавшем ее много лет страхе быть застигнутой в постели одного из бесчисленных любовников. Меня это в некоторой степени даже устраивало: в Европе мать боготворили, и хранить ее секреты в Париже было гораздо легче, чем в Нью-Йорке.

Париж

Мать продолжала падать. Однажды ночью, выходя из ванной и почувствовав, что падает, она схватилась за занавеску от душа и сорвала ее; наутро проснулась под розовым пластиковым покрывалом. Не понимая, как такое могло случиться, она в полной растерянности позвонила мне и, передразнивая горничную, рассказала, как та «извинялась» за то, что прикрыла Дитрих занавеской.

Однажды, наклонившись, она ударилась головой о край мраморного столика; огромный синяк сполз на лицо и держался несколько недель; все это время я боялась, что вот-вот зазвонит телефон и мне сообщат, что образовавшийся при ударе тромб переместился… Я так и подпрыгивала при каждом телефонном звонке!

— Дорогая, в газете написано, что умер Шарль Буайе. Я у него снималась?

— Да — в «Саду Аллаха».

— Ах, этот! Я думала, он уже давно умер, — и повесила трубку.

В 1979 году она, потеряв сознание, упала у себя в спальне, а когда пришла в себя, не смогла встать. Ее снесли на носилках с лестницы и отвезли на рентген. Над тазобедренным суставом была обнаружена трещина. Ничего серьезного, никаких безотлагательных перелетов и мчащихся во весь опор «скорых». При постельном режиме и соответствующих процедурах все должно было зажить меньше чем за месяц. От госпитализации мать отказалась; она настояла, чтобы ее отвезли домой, и легла в постель — на этот раз до конца своих дней. Она нашла прекрасный выход из положения! Отныне, если она потеряет сознание, падать будет некуда — она и так уже лежит в мягкой постели. Ей и в голову не пришло, что гораздо лучше было бы бросить пить.

Она отклоняла любые попытки помочь ей. Увольняла опытных и старательных физиотерапевтов, не подпускала к себе медсестер и квалифицированных сиделок. Допускала к себе в святилище только случайных людей, готовых за щедрые чаевые принести ей «скотч», без которого она не могла обойтись.

Со своей чисто немецкой педантичностью она собрала все необходимое для такого образа жизни и создала собственный замкнутый мир. Кровать служила ей штаб-квартирой. Для того, чтобы дремать в состоянии наркотического ступора, ей хватало краешка постели. По левую руку от нее находился «офис»: конверты разных форм и размеров, почтовая бумага, блокноты, веревка, клейкая лента, открытки, целые блоки марок, книги, календари, телефонные книжки, телефон, десятки луп для чтения, подшивки газет, словари, коробки с «клинексом», эластичные бинты, вырезки из газет и журналов, фотографии для поклонников, полотенца, губки «Хэнди уайпс» и ее верный пистолет! К счастью, пистолет был пластмассовый и никого убить из него было нельзя, однако производил он достаточно шума, чтобы отпугивать голубей, полюбивших ворковать на окне спальни.

Под рукой, всегда наготове, лежали ее «клещи» с длинными ручками, с помощью которых она, точно продавщица в супермаркете, дотягивалась до всего, что находилось за пределами кровати.

Справа, у стены, стояла тумбочка со множеством полок, загроможденных упаковками таблеток, коробочками, пузырьками, баночками, тюбиками, коробками со свечами — ее личная аптека. Перед тумбочкой — низкие столики во всю длину кровати. Там был второй телефон, лежали карандаши, ручки, фломастеры, дюжина ножниц, тарелки, столовые приборы, стояла электрическая плитка, мельнички для перца, стаканы, термосы, кастрюли, сковородки, пластмассовые миски, валялись зубные щетки и часы. Под столиком хранилось спиртное в невинного вида высоких зеленых бутылках из-под минеральной воды; запасы его пополнялись платными рабами Дитрих. Рядом стояли две посудины с крышками, куда мать сливала мочу из фарфорового кувшинчика. Дитрих, конечно же, не могла пользоваться обычной уткой! Подобные предметы ассоциировались с ненавистным ей понятием «инвалид». Рядом с сосудами для мочи стояла еще одна посудина, побольше размером, а на ней — старая железная кастрюля, некогда обитавшая в отцовской кухне. В нее мать собирала отходы кишечника.

В том, что касалось гигиены, мать упрямо придерживалась этого чудовищного ритуала, хотя он был сопряжен с постоянными мелкими авариями. Лежала она на своих любимых овечьих шкурах, впервые увиденных в сиднейском госпитале, но они быстро пачкались и, подобно матрасу и простыням, были серого цвета и все в пятнах. Мать никому не позволяла прикасаться к ней, мыть ее, менять постель. В комнате дурно пахло. «Вот приедет Мария и выкупает меня», — любила сообщать всем мать, но когда я приезжала, готовая заняться ее туалетом, находила тысячи причин, чтобы отвертеться. Если я настаивала, она говорила, что еще не грязная, что постель поменяли перед самым моим приездом и что вовсе не обязательно убирать все с кровати это чересчур сложно! — когда я и так могу подойти достаточно близко, чтобы «измазать» ее мылом. Она знала, что у меня есть опыт по «купанию» в кровати, что я могу перестелить белье, не потревожив лежачего больного. И тем не менее не позволяла к себе притрагиваться.

— Ох, если б я могла принять настоящую ванну! — патетически восклицала она. Когда я распорядилась, чтобы в ванной, куда она не заходила годами, установили специальный подвесной стул и поручни, она отменила мои распоряжения.

Постепенно мышцы на ее великолепных ногах атрофировались. Ступни от бездействия отвисли, превратившись в так называемые «конские стопы». Тело приобрело некоторые черты, свойственные узникам концлагерей. Оказавшись полностью прикованной к постели, она убедила себя, что нисколько в этом не виновата, и принялась перерывать книги по медицине в поисках какой-нибудь известной болезни, соответствующей ее «симптомам». Хотя, вернувшись по своей воле в «материнскую утробу», она окончательно превратилась в калеку, пребывание в относительной безопасности способствовало ее долголетию.

Я часто ее навещала, хотя дневники утверждают: «Я совсем не вижу Марию». Всякий раз я записывала: «Мария здесь», и всякий раз, вернувшись, обнаруживала эти слова зачеркнутыми жирным фломастером. Так мы играли в свои маленькие игры.

Любимой игрой матери было «наведение порядка». Я приносила к ее постели ящики, и мы разбирали их содержимое, обсуждали, ставили пометки; потом я уносила ящики обратно, а она составляла «важные списки», чтобы я знала, где что лежит. Ничего не выбрасывалось.

Все пересматривалось, заново упаковывалось, снабжалось другими этикетками — до моего следующего приезда. Я раскопала дождевик от Баленсиаги пятидесятых годов; когда-то плотный прорезиненный материал за три десятилетия стал твердым, как доска и, когда до него дотрагивались, трещал, точно скорлупа ореха. Мать внимательно рассматривала плащ: