Маяковский. Самоубийство

Маяковский. Самоубийство читать книгу онлайн

Смерть и бессмертие… В приложении к Маяковскому оба эти слова таят в себе множество вопросов. О причинах трагической гибели поэта спорят поныне, и споры эти сегодня так же горячи, как в тот роковой день 14 апреля 1930 года. И с бессмертием Маяковского дело обстоит тоже непросто. На какое бессмертие может рассчитывать поэт, сказавший: «Умри, мой стих…», «Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную слизь…»?

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

►…Волны нэпа уже перекатывались через палубу революционного корабля… Держаться на его палубе было очень нелегко; нужно было сжать зубы и вцепиться в поручни, чтобы не быть смытым в море обывательщины и мещанства. Немало людей с революционным прошлым очутилось за его бортом. Немало жизней сломалось, не осилив напряженности противоречий. Маяковскому, как поэту, жившему в первую очередь чувственным опознанием мира, и как революционеру, стремившемуся подчинить и контролировать это чувственное опознание разумной целесообразностью, приходилось вдвойне трудно все это переживать и переосмысливать. Опасность обюрокрачивания динамики Октября через застылость и инерцию личных переживаний каждого, опасность спада революционной самоотверженности и героизма годов гражданской войны, опасность превращения их мускулистости и напряженности в жирок чиновничье-обывательской успокоенности — чувствовалась им особенно остро и тревожно. Единственный, стоявший перед глазами пример Великой французской революции, пример перерождения ее наивысшего напряжения в длительное благополучие лавочников и рантье, в результате которого Стена Коммунаров превратилась в место воскресных пикников обывателей, — стоял перед глазами в своей тревожной убедительности…

Отмахиваться от социального значения поэмы «Про это» — значит пытаться сделать вид, что не чувствуешь следов обожженности ею на своем лице.

Сказано достаточно внятно. Чтобы поставить последнюю точку над i, тут недостает только одного слова: «Термидор», произнести которое вслух по цензурным обстоятельствам того времени Асеев, конечно, не мог. Но слово «перерождение» он все-таки произнес.

Что же касается социального значения поэмы «Про это» и «следов обожженности ею на своем лице», то для Асеева эта «обожженность» была связана не только с особой его читательской восприимчивостью: она исходила из собственного его лирического опыта.

Как и для Маяковского, для Асеева с революцией было связано прежде всего ожидание немедленного изменения, как он сам говорил, «всех взаимоотношений, всех душивших нас ханжески мещанских норм этики, морали и эстетики осточертевшего нам буржуазного общества».

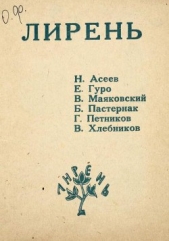

Слово «немедленного» я недаром выделил тут курсивом. Именно уверенность в незамедлительности грядущих перемен определила весь строй эмоций, выплеснувшихся и в лирике Асеева 20-х годов, и прежде всего в его знаменитой поэме «Лирическое отступление».

На первый взгляд это поэма о несчастной любви, о женщине, ушедшей от любимого к другому. Ушедшей не «по любви», а по каким-то другим, более прозаическим, откровенно меркантильным мотивам:

В статье «Работа Маяковского над поэмой „Про это“», которую я только что цитировал, Асеев писал:

► Порох, которым взрывает Маяковский твердыни мелкобуржуазного быта, это — любовь, взаимоотношения между «им» и «ей», но сила этого взрыва выходит далеко за пределы радиусов ее видимого действия. То, что — «окна елками зарождествели»; то, что — «всей Москвой расставился Беклин», синоним пошлости; то, что — «в передней пьяный проветривал бредни», что — «бабушки лезут из карточек», что — «кричу, а слова проходят насквозь», — все эти отдельные образы лишь осколки потрясающей силы взрыва, бикфордов шнур которого был протянут от сердца Маяковского к угрюмым скалам бытового пейзажа.

Вот так же и в его «Лирическом отступлении» эта любовная коллизия, эти драматические взаимоотношения между «им» и «ей» — только «бикфордов шнур», протянутый от сердца поэта к ненавистным ему, не взорванным еще до конца твердыням жизни:

И вот тут у него и вырвались те горькие, отчаянные строки, которые ему потом вспоминали при всяком удобном и неудобном случае:

«В Германии лица строги и Болгария — в прах разбита», — это о том, что в Германии революцию задушили и в Болгарии тоже. Но у нас! У нас ведь победил Октябрь! Мы ведь «долгов не платим и платить не будем» (речь о царских долгах), потому что мы — новые, совсем другие, не имеющие ничего общего с прогнившей и протухшей Российской империей! Почему же старый быт остался? Неподвижный, косный, такой же, как прежде, ничем и ни в чем не изменившийся!

Асеев, я думаю, искренне верил, что речь в его поэме шла только о быте. Но звонкая строка о рыжем цвете времени, вопреки его намерениям (а может быть, и не так уж вопреки) говорила (кричала!) о глубоком, трагическом разочаровании поэта в революции.

У Маяковского в его поэме «Про это» такого ясного и откровенного признания, к тому же выраженного с такой образной яркостью и лирической силой, мы не найдем.

Но Асеев на этой своей поэтической формуле настаивать не стал. Более того: он сразу же от нее отказался. То ли «страха ради иудейска», то ли искренне решив, что в приливе лирического вдохновения его несколько «занесло».

Жанр публичных покаяний и отмежеваний от своих идеологических грехов и заблуждений возник несколько позже, а вошел в полную свою силу лет, наверное, десять спустя. Что же касается признания своих идейных ошибок в лирических стихах, то до этого, сколько мне помнится, дело и вовсе не дошло. Разве только в тоне иронии: