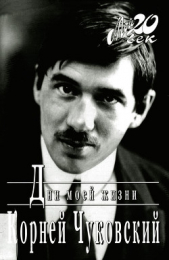

Корней Чуковский

Корней Чуковский читать книгу онлайн

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Нет, конечно, «Путаница» и есть путаница, нормальные детские стихи безо всяких скрытых или зашифрованных посланий; но в них не мог, пусть даже неосознанно, не сказаться жизненный опыт автора. Стихи просто помогают малышам разобраться в том, что есть нормальный порядок вещей. Искажения этого нормального порядка не могут не смешить ребенка (этому посвящена глава «Лепые нелепицы» в фундаментальном труде «От двух до пяти»).

Для взрослых, впрочем, советская действительность первых лет тоже являла собою неисчерпаемый источник смеха. Если не смеяться – можно было и с ума сойти.

Оттого, должно быть, так много смеялись и шутили друг над другом во «Всемирной литературе», где Горький собрал ученых и писателей для работы над планом книгоиздания.

«Нужно вспомнить, что такое был восемнадцатый год, – писал Чуковский в воспоминаниях о Луначарском. – Гражданская война, контрреволюционные заговоры, интервенция иностранных держав, изнемогающий от лютого голода Питер и злостный саботаж так называемых мастеров – и подмастерьев! – культуры. Всякого, кто соглашался работать с Советами, объявляли предателем и подвергали бойкоту. Чиновники всех ведомств – в том числе продовольственники, а также почтово-телеграфные, банковские – тысячами покинули свои департаменты, усиливая катастрофический хаос в хозяйственной жизни страны. Педагоги отказывались учить детвору, актеры не желали играть, писатели чурались той комнаты в Смольном, где находилось тогда „Издательство рабочих, крестьянских и солдатских депутатов“».

Обратим внимание и на эти «контрреволюционные заговоры», и на «интервенцию», и на «саботаж», не хватает разве что «Советской республики в огненном кольце фронтов», еще одного штампа первых послереволюционных лет. Что делать: воспоминания писались тогда, когда восемнадцатый год уже оброс мифами и невозможно стало сказать, что не одним только саботажем был вызван всероссийский хаос, и не зря писатели чурались не только «той комнаты», но и самого Смольного… Обратим внимание на другое: насколько сильно слышатся здесь отголоски обид и старых счетов тех времен, когда писатели и читатели вдруг разделились на нерукопожатных предателей, с одной стороны, и злостных саботажников, с другой. Чуковский (как и многие другие) стал в глазах вчерашних друзей «красным». Но те, кто отказывался от работы, в его глазах совершали куда худшее предательство – предательство по отношению к культуре.

Вокруг скрипела и лязгала, свистела и завывала, утробно ухала и яростно пела музыка революции. Блок в эти дни писал «Двенадцать» – в его февральских записях 1918 года мы находим заметки о новых строчках, подсказанных женой (о той же строке «шоколад Миньон жрала» вспоминает и Чуковский: Блок ему об этом рассказывал).

Новая жизнь судорожно пытается отстроиться, целыми днями в промерзающих зданиях идут заседания комиссий и комитетов, где немногочисленные профессионалы, а чаще волею случая взявшиеся за дело новички пытаются в срочном порядке решить все вопросы устройства новой жизни – от реформы орфографии до снабжения армии продовольствием. Блок и Чуковский теперь встречаются довольно часто.

Отношение поэта к критику меняется. Впрочем, изменились они оба. И Блок – не тот молодой красавец в венце золотых кудрей, который белой ночью, на крыше «башни» Иванова читал «Незнакомку»; он устал, голоден, измучен, волшебная музыка его стихов зазвучала скорбными и страшными пророчествами. И Чуковский – уже не тот юный и нахальный жонглер в храме русской литературы, который ужасал ее суровых служителей. Ему 35 лет, скоро 36. Он стал серьезнее и спокойнее, упорным трудом завоевал себе имя и авторитет. Другими стали даже его дневники: автор предреволюционных записей – человек умный и взвешенный, он уже не столь катастрофически несчастен, он понимает, чего хочет от жизни и от себя… «Теперь я понял блаженство отцовства». «Я и сам старался нравиться не себе, а публике. А теперь мне хочется понравиться только себе – и поэтому я стал впервые мерить Уитмена собою». Он полон сил, замыслов, интересов, он примеряется к большим и серьезным делам, он вступает в лучший, самый плодотворный период своей жизни. Он, кажется, как раз понял, как надо, вот сейчас дай ему волю – и он станет делать совершенно уже замечательные вещи.

Как же, дали…

Однако он и в неволе умудрился в следующие десять лет сделать для русской культуры столько, сколько иной за всю жизнь свою не сделает.

«Смешные в снаряде затеи»

Март 1918 года. Чуковский пишет Репину: "Я до слез завидую энергическому Гегеру Нелюбину (писатель и журналист. – И. Л.),что он прорвался в милую Куоккала – и видел Вас. Мне так насточертел наш сифилитический город, так хочется послушать, как поют (утром) куоккальские птицы, как звенят куоккальские волны, как шумит в Пенатах Ваш колодец. Здесь нас всех одолела бесхлебица. Бедный А. Ф. Кони был вынужден продать свою библиотеку, чтобы купить себе хлеба и масла. С. А. Венгеров бегает с кошелкой по городу – из лавки в лавку – ищет дешевой картошки, единственное, что ему по карману. Вас. Ив. Немирович-Данченко открыл в каком-то переулке книжную лавку – стоит за прилавком весь день. Я и мой Коля – не раз продавали на улицах и в трамваях газеты". В том же письме он сообщает, что продолжает отдавать дочери Репина Вере Ильиничне деньги в счет долга: «и мне опять стыдно: ведь нынешняя тысяча рублей это не то, что прежняя»; «в последнее время я устроил несколько детских спектаклей и собрал столько денег, что мог бы вручить Вере Ильиничне хоть завтра еще тысячу, но меня смущает нынешний курс: выйдет похоже, будто я получил от Вас золотом, а расплачиваюсь черепками».

Через несколько лет в одном из писем Репину появится констатация: «Революция почти меня раздавила».

Ветер революции ободрал с Петрограда вывески и рекламу, обнажилась строгая и печальная красота старых построек. Поздняя весна, город плывет в белых ночах, ветер гоняет шелуху от семечек. Поэты и чиновники, старики и старухи дежурят у ворот, неизвестно чего ожидая: должно быть, немцев. «Пришествие немцев – дело нескольких дней», – записывает Блок в мае.

Голодные литераторы зарабатывают кто во что горазд – большинство живет одной только продажей своих вещей. Только у Горького на Кронверкском есть еда, тепло, вино, белый хлеб… В воспоминаниях то и дело читаешь: «у Горького топилась ванна», «у Горького был керосин…» У Горького собираются для разговоров, хлопочут об арестованных или голодающих близких, к нему приходят все, кому нужна работа, деньги, лекарства, записка от авторитетного лица в инстанции… «Вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных, – словом, все, чего нельзя было достать без протекции», заключал Ходасевич.

«Из сотен независимых газет к лету 1918 года осталось 10, – рассказывает Арлен Блюм. – Газеты закрыты, типографии конфискованы, редакторы посажены». Разразившийся бумажный кризис почти полностью остановил книгоиздание. Петроградский комиссар по печати извещал, что из-за кризиса «является необходимостью ограничить печатание книг, брошюр и плакатов, не вызванных потребностью настоящего момента».

По данным, которые приводит Блюм в своем исследовании «За кулисами министерства правды», книжная производительность после революции снизилась в 3–4 раза по сравнению с 1913 годом, репертуар книгоиздания в основном составляли агитационно-пропагандистские брошюры. Литераторы стали лишними людьми.

С начала лета начинаются новые беды. И житейские – уплотнение: домкомбеды пошли занимать жилплощадь буржуев. И глобальные: нескончаемой чередой вспыхивают мятежи против советской власти; наконец, грянула Гражданская война – все против всех. В июле расстреляли царскую семью. Еще до этого в Петрограде убили большевика Володарского, и началась новая волна арестов и казней.

Семья Чуковских проводила лето в поселке Ермоловка (станция Ермоловская) под Сестрорецком. «Там, на Ермоловском проспекте, Литературный фонд владел дачей, которую на лето предоставлял писателям, – вспоминал Николай Корнеевич Чуковский. – Так как из-за белогвардейского переворота в Финляндии мы лишены были возможности вернуться на свою дачу в Куоккала, мои родители решили провести лето с детьми на этой даче Литературного фонда». Из Ермоловки можно было даже разглядеть Куоккалу. В том же доме жили Замятин с женой, Леткова-Султанова с сыном, еще несколько литераторов, художник Петров-Водкин.