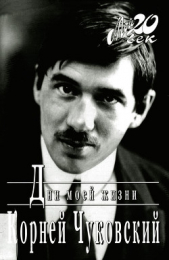

Корней Чуковский

Корней Чуковский читать книгу онлайн

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Наконец, Чуковский был русский писатель, ясно ощущавший свою связь с языком и культурой. Такому человеку трудно уезжать, тяжко отрываться от среды, где ему есть место и занятие, и отправляться туда, где его таланты, знания и умения никому не нужны. Интеллигенты, порожденные Россией в XIX веке, – люди высокообразованные, много работающие, подчиняющие свою жизнь ясным этическим и эстетическим идеалам, – были идеально приспособлены для культурной работы в огромной стране, которую надо было учить и воспитывать, и совершенно не востребованы в других местах. Они оставались, не рассматривая других вариантов или отвергая их. Ахматова «равнодушно и спокойно» отказалась от мысли оставить «край глухой и грешный». Блок добавлял: «Ахматова права. Это недостойная речь. Убежать от русской революции – позор».

Не станем перечислять уехавших и оставшихся – у тех и других были свои резоны. Социальный оптимизм и надежды на справедливое мироустройство, вера в демократию, принадлежность к русской культурной традиции, желание приносить пользу (а в какой-то степени, может быть, и опыт одинокого, голодного и бесприютного существования за границей) – все это повлияло на выбор Чуковского.

Уже в начале 1918 года Корней Иванович появился в Манежном переулке у наркомпроса Луначарского. К Анатолию Васильевичу шла вся интеллигенция – с вопросами, предложениями, просьбами о помощи: все в одночасье лишились куска хлеба и искали способа себя применить. «И артисты Имп. Театров, – записывает Чуковский в дневнике, – и бывш. эмигранты, и прожектеры, и срыватели легкой деньги, и милые поэты из народа, и чиновники, и солдаты – все – к ужасу его сварливой служанки, которая громко бушует при каждом новом звонке».

Чуковский пришел с предложением переиздать для демократических масс Уитмена, «певца демократии». Луначарский не сошелся с визитером во взглядах на всемирно-историческое значение американского поэта – в его представлении, тот был куда всемирнее, чем предполагал Чуковский; наконец, Корней Иванович предложил Анатолию Васильевичу написать предисловие для книги, оно было надиктовано, и книга, предваряемая словами наркома, вышла в том же 1918 году.

В дневнике остались ехидно подмеченные подробности: Луначарский принимает посетителей по двое, и пока разговаривает с одним, другому позволяет любоваться его государственной мудростью; Луначарский обожает слушать себя и диктовать машинистке… В мемуарном очерке в «Современниках» этот герой предстает другим. Не то чтобы «в белом венчике из роз Луначарский наркомпрос», – но без этого мелочного самолюбования, замутнявшего, заслонявшего то доброе и ценное, что было в первом советском министре просвещения, действительно самом образованном из всех наркомов и министров на этом посту на многие десятилетия вперед. «Обаяние его образованности, пылкое увлечение искусством, искреннее, ненапускное уважение к людям ума и таланта» – вот о чем Чуковский считает нужным и важным рассказывать читателю. «Кокетство», «легкомысленный», «говорил заискивающе» остаются в дневниках, – хотя дневниковыми записями Корней Иванович всегда пользовался при подготовке воспоминаний.

Разумеется, в советское время было немыслимо написать о Горьком или Луначарском так, как о них говорится в дневнике К. И. Но ведь он мог и не писать вообще: никто не заставлял. Идеализированные Горький и Луначарский – не столько политический заказ или самоцензура, сколько сознательный отказ от злословия, которого немало в дневниках. Театральный пафос и экспансивность Луначарского от читателя не скрыты – они просто не выпячиваются; акценты расставлены сознательно: главное в смешном, легковесном, увлекающемся наркоме – любовь к старой культуре, к которой он «привязан тысячью ниточек», и готовность строить новую культуру на ее фундаменте. Даже разглядеть это в Луначарском не каждый мог (сравним воспоминания Чуковского, например, с отталкивающим портретом декадентствующего комиссара в «Белом коридоре» Ходасевича). Чуковский пишет здесь не о политике, министре, чиновнике, а о «душе человеческой», сложной, не сводящейся к простым «да» и «нет», неодномерной, интересной, полной полярных противоположностей – благодушный и воинственный, воск и кремень… В том, как К. И. отбирает материал для своих статей, крепко чувствуется учитель, задумавший научить своих подопечных лучшему, что может предложить человечество, показать им замечательных людей, очищенных от случайного сора, во всей их красоте и сложности.

Дневники Чуковского первых революционных дней полны искреннего, счастливого, детского изумления сродни его позднейшей «Путанице»: надо же, рыбы по полю гуляют, жабы по небу летают!

Кабинет наркома, толпы посетителей – «и тут же бегает его сынок Тотоша, избалованный хорошенький крикун, который – ни слова по-русски, все по-французски, и министриабельно-простая мадам Луначарская – все это хаотично, добродушно, наивно, как в водевиле». Комендант почт и телеграфов Царев «оказался матрос с голой шеей, вроде Шаляпина, с огромными кулачищами. Старые чиновники в виц-мундирчиках, согнув спину, подносили ему какие-то бумаги для подписи, и он теми самыми руками, которые привыкли лишь к грот-бом-брам-стеньгам, выводил свою фамилию. Ни Гоголю, ни Щедрину не снилось ничего подобного».

«Путаница», написанная в 1924 году, – это чистая стихия революции: «Замяукали котята: „Надоело нам мяукать! Мы хотим, как поросята, хрюкать!“» Чиновники в вицмундирах подают бумаги матросу, кухарки управляют государством, графоманы вершат судьбы русской культуры, жена Каменева командует Блоком, министр проводит долгие часы в обсуждении поэтики зарубежных авторов, покуда посетители ждут приема… «Мыши кошку изловили, в мышеловку посадили». Новые хозяева жизни еще не вполне чувствуют себя хозяевами, но скоро, скоро! Пока по стране разливается стихия бунта, все делается странно, вдохновенно, по наитию, и кукушки заливаются лаем, и воробьи мычат коровами, и матрос распускает Учредительное собрание, поскольку караул устал…

Помните июнь 1905 года и горящее море в ночной Одессе? Революция, игры со спичками: к морю синему пошли, море синее зажгли, море пламенем горит. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Очевидных параллелей между Блоком и Чуковским множество; разглядеть именно эту не так уж трудно.

И. В. Кондаков, автор обширной статьи о политических подтекстах сказок Чуковского, замечает и эту параллель, и очевидную связь «Путаницы» с революцией: «Неудивительно и отсутствие результатов – тушение мирового пожара бессмысленно: „Тушат, тушат – не потушат, / Заливают – не зальют“. Только бабочке удалось, нежно помахав крылышками, потушить море – противоестественную революционную стихию. Противоядие революции – не насилие и диктатура, не борьба всех против всех, не произвол любого и каждого, творящих, что кому в голову взбредет, а любовь и доброта, мирное согласие, общая песня…»

Конечно, в детские стихи при желании можно вчитать любой смысл, ведь додумался же кто-то в перестройку написать, что знаменитая речь заиньки-паиньки: «Кому велено чирикать – не мурлыкайте! Кому велено мурлыкать – не чирикайте!» – учит детей быть рабами и конформистами, послушно брести той дорогой, которую уготовило им государство. А можно наскрести смысл и совсем другой – обнаружить тихий ужас человека, измотанного семью годами всероссийской путаницы, усталого и седого, замученного невеждами и перестраховщиками, которые вполне уже осознали свое право указывать другим, как воспитывать детей, писать стихи и издавать журналы. Он не может уже кричать, да и бессмысленно. Он в сотый раз взывает к разуму: одумайтесь, займитесь своим делом, не рулите процессом, в котором вы ничего не понимаете, не бывать вороне коровою, не летать лягушатам под облаком!

У-у, куда там.

Впрочем, для детей все кончается благополучно: лягушата квакают, а утята крякают, и Мурочку баюкают… Если бы вы знали, дети, холод и мрак грядущих дней…

Нет, конечно, Чуковский вовсе не имел в виду написать сатиру на русскую революцию. Какую-нибудь антисоветчину или просоветчину в его стихах, однако, постоянно кто-нибудь где-нибудь усматривает: то Сталина разглядят в Тараканище, то Троцкого, что хотя бы ближе хронологически, то Лялечка – девочка буржуазная, то Муха – скрытая принцесса… Подобных предположений, умных, глупых и просто шизофренических, не перечесть – начиная с «пародии на Некрасова» и «буржуазной мути», обнаруженных Крупской в «Крокодиле», и кончая позднейшими изысканиями филологов, психологов и просто наивных читателей, которые чего-чего только не обнаружили в хрестоматийных строчках – от постмодернизма до наркотических видений, от сионизма до антисемитизма, от кровожадного садизма до коммунистической пропаганды. Один удивительный инок даже в строчках «а букашки по три чашки, с молоком и с крендельком» ухитрился выявить число зверя: положите-ка три кренделька на стол – а?!