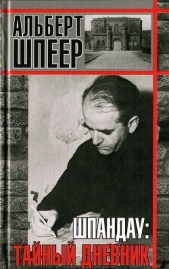

Шпандау: Тайный дневник

Шпандау: Тайный дневник читать книгу онлайн

Альберт Шпеер (1906–1981) был личным архитектором Гитлера, его доверенным лицом, рейхсминистром вооружений и военной промышленности и к концу войны стал вторым наиболее влиятельным человеком в нацистской Германии. Шпеер — единственный из обвиняемых на Нюрнбергском процессе — признал свою вину за преступления рейха. Был приговорен к двадцати годам тюремного заключения.

Все эти годы Шпеер записывал свои воспоминания микроскопическим почерком на туалетной бумаге, обертках от табака, листках календаря, а сочувствующие охранники тайком переправляли их на свободу. Таким образом из 25 000 разрозненных листов получилось две книги — «Воспоминания» (вышли в «Захаров» в 2010 году) и «Шпандау: тайный дневник» (публикуется впервые).

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Словно пытаясь придать уверенности своим словам, он стал приводить примеры из истории.

— Теперь я знаю, — сказал он, — почему Фридрих Великий после Семилетней войны решил, что с него хватит. Я тоже достаточно повоевал за свою жизнь. Эта война отнимает у меня лучшие годы. Я хотел войти в историю не с победными сражениями, а со зданиями, которые вы и я спроектировали вместе. Однажды эти варвары едва не сокрушили империю; они стояли у ворот Вены. Но тогда им тоже противостоял великий человек, и он отбросил азиатов. Как же расцвела наша старая империя после победы принца Евгения. Не забывайте, что прекрасная Вена эпохи барокко возникла сразу после смертельной опасности. И с нами будет то же самое после того, как мы победим. Мы тоже построим дворцы и великолепные здания. Они станут памятниками нашей победы над большевиками.

Удалось ли мне воспроизвести все более или менее точно? Сумел ли я убедительно описать характер? Я должен помнить, что все-таки всегда слушаю его голос, слышу, Как он прочищает горло, вижу его слегка сутулую фигуру перед глазами. После освобождения надо будет послушать записи и посмотреть фильмы — вдруг в моей памяти сохранился искаженный образ, или я слишком выпячиваю зловещие или отталкивающие черты? Ведь если это весь Гитлер, как я мог быть настолько им очарован, причем больше десяти лет?

26 ноября 1952 года. Вчера пришлось написать много писем, и, самое смешное, сегодня левое запястье так распухло, что косточки не видно. В медицинском кабинете Дёниц комментирует: «Пора брать анализ крови». Функ, всегда настроенный более пессимистично, говорит: «Рука красно-синяя. Очень плохо. Похоже на серьезное неврологическое заболевание». Русский врач перевязывает мне руку и прописывает «Салицин» четыре раза в день. Кроме того, мне не разрешили выходить в сад.

Мне пришлось так много писать, потому что теперь у меня есть два канала связи с внешним миром. Новый американец, назовем его Фредерик, полагает, что при такой большой семье официального количества писем недостаточно. Через него я теперь могу отправлять сколько угодно писем. Я бы не подумал, что он способен на активное сочувствие; у него довольно равнодушное лицо, и он до смерти боится; покрывается потом, даже когда просто думает о том, как рискует.

По этой причине я бы с удовольствием отклонил его предложение, потому что у меня и так достаточно возможностей. Но Фредерик мог бы заподозрить, что у меня уже есть связь с внешним миром. А этого допустить нельзя. Не знаю, что будет, если кто-то третий или четвертый предложит мне свою помощь. Придется писать письма каждую ночь, пока рука не отвалится.

29 ноября 1952 года. Первое воскресенье адвента. В часовне повесили рождественский венок. Вечером майор Андреев лично выносит его из тюремного корпуса. Вскоре появляется британский директор и сообщает: «Этот безмозглый капеллан не взял разрешение». Но полковник Лекорну воспринимает действия своего русского коллеги с полным спокойствием.

Гесс стелит мне постель, как он делает каждый вечер, потому что мне до сих пор не разрешают двигать перебинтованной рукой. Пользуясь случаем, сообщаю ему, что его жена опубликовала его письма в форме книги. Эта новость приводит Гесса в лихорадочное волнение. Когда он намекает, что он первым среди нас стал писателем, и это вполне естественно, я подпускаю маленькую шпильку:

— Скажите спасибо, что цензор вырезал все ваши безумные идеи о политике. Вас издали в дистиллированном виде, теперь вы — образцовый демократ.

Гесс смеется и изображает потрясение. Тем не менее, моей жене понравились опубликованные письма Гесса к сыну. Поскольку в последнем контрабандном письме она много пишет о Гессе, я зачитываю ему отрывки, пока он застилает постель.

— Ваша жена знала о ваших действиях против Гитлера перед концом войны? — спрашивает он.

— Нет, — качаю головой я, — я не хотел втягивать ее… Большое спасибо за постель.

— Это письмо — лучшая благодарность, — благожелательно отвечает Гесс. — Пожалуйста, передайте вашей жене мои самые теплые пожелания.

Что мне нравится в Гессе, так это то, что мои взгляды, которые, должно быть, приводят его в ужас, в отличие от Дёница не служат для него поводом для враждебного отношения ко мне.

2 декабря 1952 года. Сегодня Дёниц полчаса беседовал с женой. Вернувшись, он заметил с иронией: «Разговор был приятный, почти интимный. Вот только при нем присутствовали русский переводчик, заместитель французского начальника, охранник и то один, то другой директор».

4 декабря 1952 года. В саду Гесс говорит мне, что в последнем письме наказал сыну всегда помнить о благородстве и чести.

— Ага, — говорю я, — вы уже думаете о будущих поколениях.

Гесс смеется, но задумчиво замолкает, когда я спрашиваю, позволили бы при Гитлере женам Северинга или Тельмана издать книгу писем своих мужей.

— Конечно нет, — с чувством отвечает он.

Я продолжаю спрашивать: что бы он сказал, если бы Федеративная Республика запретила публикацию его писем.

— Это никуда не годится, — качает головой Гесс. — у них теперь демократия. Если бы они так поступили, демократии больше не было бы.

5 декабря 1952 года. Дёниц тайком прочитал отрывок из официальной истории британского Адмиралтейства. Он страшно доволен, потому что британцы разделяют его точку зрения: отказ от строительства сотен подводных лодок до начала войны или хотя бы в первые годы войны было серьезной стратегической ошибкой. Он снова и снова подчеркивает, что поставит все эти пункты в вину Редеру с подробным освещением в прессе, как только он и Редер выйдут на свободу. Говоря об этом, он всегда приходит в сильное волнение.

6 декабря 1952. Кранцбюлер переговорил с влиятельными людьми в западных странах, как он пишет в контрабандном письме Дёницу. Нам следует настроиться, говорит он, на отбытие полного срока. Мы обсуждаем эту информацию со странным спокойствием. Мысль о том, что когда-нибудь мы можем стать снова свободными, ушла в небытие.

11 декабря 1952 года. Лекорну, которые все эти годы был нашим британским директором, пришел попрощаться. Он только что побывал у Нейрата и Дёница; в его глазах стоят слезы, голос дрожит.

— Это ваш новый директор, — говорит он, показывая на стоящего рядом офицера.

Потом желает мне всего самого лучшего и вопреки запрету пожимает мне руку. Я благодарю его «за все, что вы сделали, но еще больше за то, что хотели сделать». Даже Гесс признает, что уходящий директор вел себя, «как джентльмен», но из принципа не подает ему руки.

15 декабря 1952 года. Охранникам запрещено приносить с собой книги в тюремный корпус. Сегодня вечером неутомимый майор Андреев расстегнул верхнюю пуговицу на мундире американского охранника и вытащил книгу. Это своего рода пограничный инцидент, поскольку русский офицер не имеет права прикасаться к американскому солдату.

16 декабря 1952 года. Новый британский директор мистер Джон Эгертон, бывший судья, совершает обход по камерам. Он записывает в блокнот наши пожелания. За эти пять лет в Шпандау к нам еще не относились с такой заботой и добросовестностью. Когда приносят ужин, он приказывает открыть все двери одновременно. Мы впервые все вместе стоим у раздаточного стола. В общем-то, нет причин выпускать нас по одному и снова запирать, поскольку мы много часов проводим вместе в саду.

Но тут появляется его коллега Андреев и орет:

— Всем немедленно вернуться в камеры! Но по очереди.

Мы плетемся назад: а что еще нам остается делать?

Я слышу обрывки жаркого спора между директорами. Англичанин:

— Но ведь еда остынет.

Русский непреклонен.