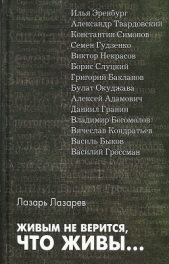

Живым не верится, что живы...

Живым не верится, что живы... читать книгу онлайн

Эта книга посвящена судьбе и творчеству писателей, неразрывно связанных с Великой Отечественной войной: И. Эренбурга, А. Твардовского, К. Симонова, С. Гудзенко, В. Некрасова, Б. Слуцкого, Г. Бакланова, Б. Окуджавы, А. Адамовича, В. Богомолова, В. Кондратьева, В. Быкова, В. Гроссмана, Д. Гранина. Автор книги — тоже участник Великой Отечественной войны. Как литературный критик много лет занимался книгами о войне.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Тысячи тысяч людей — самых обыкновенных и таких разных — были поставлены жуткими обстоятельствами блокады перед необходимостью в повседневной жизни, руководствуясь своим нравственным чувством, решать те последние вопросы человеческого бытия, которые ставила классическая наша литература. И мы можем только поражаться ее проницательности, глубине постижения человеческой натуры…

Когда-то в начале нашего века Владимир Короленко написал рассказ о том, как два добрых совестливых человека, окоченев от якутской стужи — ртуть замерзала в термометрах, — в каком-то странном оцепенении проехали мимо сидящего у дороги путника, который в такой мороз наверняка должен был погибнуть. Это по-настоящему до них дошло, когда они добрались до селения и отогрелись. Пытаясь понять, как же так могло выйти, как они могли оставить человека на верную гибель, казня себя за это, один из них говорит: «Совесть замерзла!.. О, конечно, это всегда так бывает: стоит понизиться на два градуса температуре тела, и совесть замерзает… закон природы… Не замерзает только соображение о своих удобствах…»

На этот «закон природы», на «подлую человеческую натуру», как говорит герой Короленко, и был расчет у гитлеровцев, взявших в кольцо Ленинград. Есть физиологический предел человеческих сил и возможностей, голод и холод заставят забыть о долге, о достоинстве, убьют все чувства, кроме желания выжить, заставят родителей бросить на произвол судьбы детей, детей отвернуться от немощных родителей. Каждый будет занят лишь собственным спасением, отталкивая слабого, стараясь вырвать у него последнюю кроху. И не выживет никто…

Но вышло не совсем так, как планировали гитлеровцы, вышло все-таки по-иному. «Прививка» человечности (кстати, это всегда было одной из главных целей русской литературы, ее пафосом, и герой Короленко сам опровергает выведенный им «закон природы»: он, понимая, что идет на верную гибель, все-таки отправляется на спасение неизвестного путника и погибает, — нет, совесть не замерзает) оказалась куда более стойкой, чем предполагали фашисты. Их идеология, отвергавшая совесть как химеру, человечность — как вырождение, не давала им понять, с какой силой люди способны сопротивляться «расчеловечиванию». И уже поэтому бороться с ними будут до последнего дыхания.

Авторы «Блокадной книги» ничего не сглаживают, не упрощают, не приукрашивают. Выстоять, не потерять себя в условиях блокадного существования было очень трудно. Ольга Берггольц, написав, что в Ленинграде каждый был «не просто горожанин, а солдат», продолжает:

Что стоит за поэтической формулой Берггольц, ценой какой мучительной внутренней борьбы это давалось, раскрывает дневник Юры Рябинкина. И было немало людей, которые не выдерживали, у которых неукрощенный инстинкт самосохранения одолевал иные чувства — они могли вырвать хлеб у ребенка, украсть продовольственные карточки. Но большинство нравственно не сломилось. Даже те, кто физически не выдерживал, кто погибал от голода, сохраняли человеческое достоинство.

«У каждого был свой спаситель» — эти слова, сказанные одним из блокадников и так или иначе подтвержденные наблюдениями всех, кто делился с А. Адамовичем и Д. Граниным своими воспоминаниями о пережитом в ту пору, означают и то, что без взаимопомощи, без взаимной выручки, наверное, не удалось бы выжить никому, и то, что спасителей было много, — в какой-то момент, в каких-то обстоятельствах почти каждый становился спасителем. Помочь обессилевшему человеку добраться до своего дома — всего-навсего каких-нибудь полсотни шагов, поделиться с потерявшим карточки кусочком хлеба — и значило спасти жизнь. И было это без всяких преувеличений подвигом, высочайшим самоотречением. Нам по нашим нынешним представлениям непросто это понять. Сама мысль о том, что полсотни шагов или кусочек хлеба могут быть ценой жизни, сегодня кажется противоестественной. А тогда в Ленинграде человек, помогавший другому добраться до его дома, мог потом не дойти до своего, потому что тратил на это самые последние силы. И человек, поделившийся хлебом, в сущности жертвовал собой — никак иначе это не назовешь.

Авторы «Блокадной книги» так ведут повествование, чтобы читатель в конце концов проникся этим чувством, не только понял, но и эмоционально постиг блокадную цену жизни, блокадную меру участия и отзывчивости.

В первой части книги из мозаики множества воспоминаний складывается широкая всесторонняя картина жизни в окруженном врагом городе. Во второй — общий план сменяется крупным, воспоминания — дневниками, перед читателем проходят три блокадные судьбы — Георгия Алексеевича Князева, ученого, человека немолодого, умудренного жизнью; Юры Рябинкина, шестнадцатилетнего мальчика, окончившего в сорок первом году восемь классов; Лидии Георгиевны Охапкиной, на руках которой были пятилетний сын и пятимесячная дочь. Эти два разных плана дополняют друг друга. Но именно вторая часть — записи день за днем рождают у читателя глубокое сопереживание, дают ему возможность ощутить себя на месте этих людей, увидеть происходящее их глазами, проникнуться их мукой, заботами, надеждой.

И вот что еще нужно сказать о ленинградских дневниках. Тютчев как-то заметил: «Если то, что мы делаем, ненароком окажется историей, то уж, конечно, помимо нашей воли. И, однако, это — история, только делается она тем же образом, каким на фабрике ткутся гобелены, и рабочий видит лишь изнанку ткани, над которой трудится». Все это верно, обычно так и происходит. Но, видимо, не зря говорят о звездных часах, когда людям дано прозревать исторический смысл их повседневного существования. Так было в блокадном Ленинграде. Очень многие там чувствовали, что на их глазах и при их участии созидается история. Нет ничего удивительного, что эта мысль постоянно присутствует в дневниках Г. А. Князева, — он историк и по профессии, и по самому складу мышления. Но и Юра Рябинкин, и Л. Г. Охапкина, люди, казалось бы, целиком поглощенные обыденными заботами, и они видели не одну «лишь изнанку ткани», а творимую ценой величайших жертв и напряжения историю. Оказалось, что особо отмечают авторы «Блокадной книги», многие в осажденном Ленинграде вели записи, — к сожалению, не все сохранились, не все дошли до нас, — потому что ощущали историческое значение происходящего, — иначе откуда им было брать для этого силы… И это тоже (как и не угасший, а, пожалуй, выросший интерес к книгам) было своеобразным выражением духовного сопротивления, преодолеть которое была не в состоянии даже такая военная машина, как гитлеровская армия.

Издавна существует представление, что интеллигентность не входит в число солдатских добродетелей, скорее, она противопоказана воину. Наверное, оно сложилось тогда, когда образцовым солдатом считался мало над чем задумывавшийся ландскнехт. Даже в эту войну по инерции иногда говорили: перепуганные интеллигентики. Ленинградская эпопея показала, как далеко это утверждение от истины, с особой наглядностью она обнаружила самую тесную связь между совестью и самоотверженностью, интеллигентностью и стойкостью, сознательностью и доблестью. Эти духовные истоки нашей победы и раскрывает «Блокадная книга».

В последние годы военная документалистика все чаще обращается к тем людям, голоса которых никогда прежде в мемуарной литературе не было слышно. Когда пишут воспоминания прославленные герои, известные военачальники, государственные деятели — это понятно, тут никаких вопросов не возникает. А что особенного может рассказать простой солдат, кругозор которого замкнут его ротой, клочком земли на переднем крае? Или ленинградский почтальон? Или крестьянка из белорусской деревни Ковчицы? Их жизненный опыт военных лет в принципе сходен с опытом многих других таких же, как они, людей. Но именно тем он и интересен и важен, что это «низовой», глубинный, самый массовый опыт. Долгое время документалистика до него не добиралась, ценности его не сознавала. Но настал час, когда это стало ощущаться как ее весьма существенный пробел, как обширнейшее зияние в историко-документальной панораме войны. Лет десять назад ленинградский писатель, участник войны Лев Успенский заметил: «Как хотелось бы… встретить хотя бы два или три томика „Записок“ рядовых бойцов… Ведь каждый из них… является хранителем уникальных, потому что индивидуальных, воспоминаний, каждый помнит свое, неповторимое». Это желание, эта потребность возникли тогда у многих. Те, кто пережил войну, остро почувствовали, что упускается что-то очень существенное, без чего нельзя по-настоящему понять, какими они были, те четыре года…