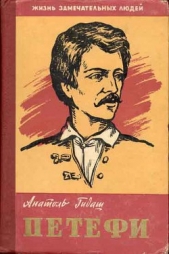

Шандор Петефи

Шандор Петефи читать книгу онлайн

Книга А. Гидаша посвящена жизни и творчеству великого венгерского поэта XIX века А. Петефи. Шандор Петефи — автор многочисленных стихотворных произведений: пьес, поэм, песен. Наиболее полно его произведения стали переводиться на русский язык в советское время.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— …Между нами и печатью больше нет иезуита! Там, в типографии, сейчас впервые работают свободно, и через минуту покажется на свет первенец свободной печати.

На улице все еще шел сильный дождь. Вашвари продолжал читать:

— Мы окрестим новорожденного священной водой природы…

Вашвари улыбнулся. От счастья его лицо приобрело совсем детское выражение. Он встряхнул мокрыми волосами, водяные брызги взлетели вверх и рассыпались кругом. Юноша продолжал свою речь. На лице у него больше не было улыбки.

— Политическим лозунгом Австрии было с самого начала divide et vinces (разделяй и побеждай). Только этой черной тайной и можно объяснить, почему с такой заботливостью лелеет она вражду между отдельными народами. Правители Австрии пробудили к жизни национальную ненависть, они использовали одни народы для убийства других. Если начиналось какое-нибудь движение среди итальянцев и венгров, то в виде смертоносного оружия Австрия использовала поляков. А поэтому Австрия будет сильна только до тех пор, пока народы не разгадали этой ее тайны, пока народы не узнали и не поняли, что они братоубийцы, что тирания использует их для того, чтобы они убивали друг друга.

Он прервал речь. Люди слушали затаив дыхание, так что в перерывах между словами был слышен даже шум дождя.

— Мы все — братские национальности. Поодиночке мы слабы, но, объединившись, станем сильными, могучими, несокрушимыми!

Если мадьярский, итальянский, чешский, польский и австрийский народы объединятся, то хотел бы я знать, кого это пошлет против них Меттерних? Если народы обнимут друг друга, как братья, то хотел бы я посмотреть на ту власть, которой удастся их сломить, унизить.

Мы не считаем землю юдолью печали, но если она все же такова, то причину этого будем искать не в естестве мира, а в неестественных общественных условиях.

Вашвари оторвал, наконец, руки от балконных перил. Народ гудел, приветствовал его, а он медленно поднял правую руку и заговорил с расстановкой, так, чтобы каждое его слово запечатлелось в душах людей навеки:

— …Да здравствует братство между народами, Протянем же искренне руку нашим соседним народам, чтобы мы могли вместе с ними устремиться к единой цели; цель нашей борьбы одна, и враг, против которого мы должны бороться, тоже общий!

К полудню воззвание и «Национальная песня» были отпечатаны. Для первого экземпляра Петефи сам положил бумагу в станок.

— Пусть я буду ответственным за нынешний день, — сказал он печатнику.

«…Листовки стали тысячами распространяться среди народа. Мы объявили, что на Музейной площади в три часа пополудни будет собрание» [63].

Вести о венской революции и падении Меттерниха дошли не только до Петефи и его товарищей, но и до будайской немецкой комендатуры, генерала Ледерера и Наместнического совета. И теперь, когда в Пеште народ пришел в движение, Ледерер беспомощно прикидывал в уме, какие же ему принять меры.

В казармах солдаты стояли с заряженными ружьями, орудийная прислуга держала зажженные фитили возле заряженных пушек. У страха глаза велики; страх удесятерил в глазах власть имущих и размеры пештской демонстрации.

«Весь город на ногах!»

«Народ вооружается, многие уже вооружились!»

«Петефи с сорока тысячами крестьян стоит на Ра-кошском поле, крестьяне наточили косы, идут на Пешт!»

Генерал Ледерер, бледнея, слушал эти сообщения и отдал приказ войскам вернуться в казармы.

А народ, собравшийся в Пеште со всей Венгрии, уже на самом деле был охвачен волнением. Грамотные держали в руках воззвание и «Национальную песню» и читали вслух.

— В три часа народное собрание на Музейной площади, — слышалось повсюду.

Задолго до назначенного времени тысячи погонщиков скота, пастухов, подпасков, сапожников, портных, слесарей, горшечников заполнили всю Музейную площадь, и ожидали начала собрания. По булыжникам мостовой стучали палки.

— Свободу объявят! Крестьян на волю отпустят! Не будет больше дворянства! — гудели голоса крестьян.

— Конец цехам! Конец цеховым грамотам! — слышались возгласы мастеровых.

— Хлеба народу! — пронзительно крикнул издали какой-то безработный мастеровой.

В людях, собравшихся здесь со всех концов страны, за несколько часов поднялась вся затаенная вековая горечь. Беспорядочные крики раздавались повсюду. В крики вмешивались даже требования раздела земли.

«…Десять тысяч человек собралось перед музеем; оттуда, по общему решению, направились к городской ратуше… Зал заседания открылся и впервые наполнился народом. После короткого совещания бургомистр подписал от имени граждан «12 пунктов». Он показал их толпе, ожидавшей внизу, под окнами… Вдруг разнесся слух: «Идут войска!» Я оглянулся вокруг, чтобы проверить людей, но не увидел ни одного испуганного лица… Из всех уст вырвался крик: «Оружия!..» [64]

Шандор Петефи пережил в этот день величайшее счастье, какое когда-либо выпадало на долю революционного поэта. Он мог не только сказать:

Теперь уже рядом с армией его стихов стояли десятки тысяч живых людей, и он вел их к новой, более счастливой жизни, к желанной свободе народов. Поэт был достойным вождем революции. Десятки тысяч произносили его «Национальную песню», но он не хмелел от поэтической славы. Когда разнесся слух, что идут войска, он оглянулся, проверил людей, с тревогой вождя смотрел, готов ли народ принять бой. Не увидев ни одного испуганного лица, он успокоился и, ликуя, записал вечером на страницах своего дневника, что народ требовал: «Оружия! Оружия!»

«…Петефи… говорил коротко и редко, но всегда увлекал людей силой слова и смелостью воззрений… Самые мятежные речи он с виду произносил необычайно спокойно, без всякой жестикуляции и возбужденности. Но в голосе его чувствовались подлинная убежденность и внутренний огонь; видно было, что революция для этого человека столь же естественна, как для Везувия извержение лавы. И так же, как гора, стоял он, полный величавого спокойствия. Он не терял душевного равновесия… Даже тогда, когда воодушевление и гнев, достигали в нем самой высокой точки» [65].

Годы скитаний, эти пять с половиной голодных лет, когда Петефи обошел всю страну и всюду встречался с беднотой, ел вместе с ней черный хлеб с луком, брел с нею вместе по грязным или заснеженным большакам, страдал с ней вместе от ужасов немецкой казармы, — годы нищеты и страданий так сблизили поэта с десятками тысяч людей, стоявших сейчас под окнами городской ратуши, что каждое его слово сразу же становилось их словом, каждое его движение — их движением, каждое его желание — их желанием.

«На Буду, на Буду… К Наместническому совету Откроем двери тюрьмы, освободим Танчича!»

Была избрана депутация.

Наряду с Петефи в нее вошел и портной Гашпар Тот, который четыре года назад на заседании «Национального круга» первый внес 60 форинтов на издание стихов «молодого, неизвестного поэта».

«… Депутация, сопровождаемая по меньшей мере двадцатью тысячами человек, поднялась в Буду к Наместническому совету и заявила о своих требованиях. Члены всемилостивейшего Наместнического совета побледнели и соизволили задрожать. После пятиминутного совещания совет согласился на все» [66].

Войскам был дан приказ не вмешиваться, цензура была отменена.

Толпа двинулась дальше — к тюрьме.

НАРОД ПРИШЕЛ ЗА СВОИМ СЫНОМ

Бородатый мужчина ходил взад и вперед по камере. Три раза в день принимался он шагать методично и упрямо, как делал все в жизни. Он хотел сохраниться и душевно и физически. Это пригодится и ему и тем, за кого его упрятали в эту камеру. Пять шагов туда и пять обратно из угла в угол. Он выработал целую систему, чтобы думать во время прогулки и вместе с тем пройти заданное себе количество шагов, Туда и обратно десять шагов — он загибает большой палец; еще раз туда и обратно — двадцать шагов — он загибает указательный палец; третий раз — средний палец… Десять пальцев кончились — пройдено сто шагов. На уголке стола торчит глиняный кувшин — узник переставляет его на вершок. Пальцы распрямляются, и все начинается сначала: большой палец, указательный, средний… Глиняный кувшин обходит все четыре края стола — пройдено четыре тысячи шагов. Можно и отдохнуть. Треть дневной прогулки совершена. Все это он проделывает уже машинально — либо размышляя о книге, которую пишет тут же, в тюрьме, либо, как сейчас, предаваясь воспоминаниям о жене, о детях, о друзьях, обо всем пережитом.