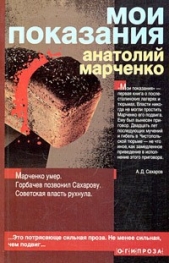

Мои показания

Мои показания читать книгу онлайн

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Но вот и практика, и самостоятельная работа, и условия неплохие (хотя, конечно, порядочная дыра), — а рвутся молодые врачи с этой работы «куда угодно». Главным образом потому, что они ничем не могут помочь своим больным. Видят же: и несправедливости сколько угодно, и голод. Они проходят здесь школу бездушия, школу безразличия: делай свое прямое дело и ни во что не вмешивайся. Врачу, конечно, трудно совместить этот принцип с принципами своей профессии. Но некоторые привыкают, остаются здесь навсегда, становятся сами такими же, как начальство, как офицеры. Ну вот хоть эта Шимканис. И таких, как она, много, особенно в самих зонах.

Но вот наши хирурги были совсем иными — и начальник отделения Заборовский, и врачи Кабиров и Соколова. Они и с больными поговорят, и сквозь пальцы смотрят на то, что поздно вечером мы, санитары, собираемся в процедурной. Сколько раз наши врачи ходили к начальнику больницы, добивались, чтобы нам выписывали больше дров! Соколова — так та в морозы не велела мне топить ее кабинет, сидит там в шубе, — чтобы больше дров осталось на палаты, чтобы больным теплее было. По сути, это и все, что могли сделать для нас врачи, помимо лечения. Еще характерно, что у них не было этого высокомерия вольных по отношению к зэкам. Наш фельдшер Николай был заключенный, двадцатипятилетник, у него был большой опыт, — так наши молодые врачи всегда с ним советовались, его диагнозы считались самыми правильными.

Здесь мне снова пришлось близко столкнуться с «членовредителями», с татуировщиками, с неудачниками-самоубийцами. Чуть не каждый операционный день — какая-нибудь операция на желудке, вырезают то, что проглотил зэк.

Я не стану рассказывать о каждом подробно — это было бы повторение того, что я видел во Владимире: крючки из колючей проволоки, куски стекла, согнутые носики от чайников…

Из психиатрического корпуса привели молодого прибалта. Я с ним познакомился еще раньше, когда в первый раз лежал в больнице. Тогда он отрезал себе ухо. Рану залечили и поместили его в психиатрический корпус. И вот теперь, когда ему оставалось всего несколько месяцев до освобождения, он отрезал себе второе ухо, проглотил ложку, куски колючей проволоки. Его оперировала Соколова, а месяца через два после операции он снова оказался у нас: проглотил шахматные фигуры, целую партию, и белые, и черные, кроме двух коней. У него до освобождения оставалось дней сорок. Не знаю, был ли он помешанным. Я с ним часто разговаривал, и он производил впечатление вполне нормального человека — во всяком случае, гораздо более нормального, чем многие зэки в зоне, которые считались здоровыми. Этот прибалт был сыном священника, грамотным, начитанным парнем. Он и в больнице много читал. Операцию снова делала Соколова; шахматы, добытые из его желудка, выпросил Сеник. Мы с ним хранили этот музейных экспонат — играть ими все равно было нельзя — не хватало двух коней.

Встретил я еще одного старого знакомого — Бориса Власова, того, который пришел в нашу камеру во Владимирке на костылях. Тогда Бориса вскоре перевели из тюрьмы на спец, и все это время он был на спецу. Его привезли в полосатой одежде, положили в палату-камеру для «полосатиков». Он на спецу весь искололся — и грудь и лицо, все те же обычные изречения: «Раб КПСС» и тому подобное. В нашем корпусе у него вырезали татуировки; он у нас лежал недолго, как только раны стали подживать, его перевели в терапевтический; уж как он не хотел туда! Только в нашем корпусе «полосатики» жили сравнительно свободно, гуляли по коридору, разговаривали с другими зэками; в других корпусах их держали строго по инструкции: в палате-камере, под замком.

Однажды привезли молодого парня из зоны. Сидя в БУРе, он проглотил несколько ржавых гвоздей, две ложки, куски колючей проволоки. Он знал, что как только оправится после операции, его снова отвезут и посадят в БУР. И вот после операции, едва придя в себя, он сорвал все повязки и разорвал шов на животе. Пришлось зашивать снова. И он лежал связанный, привязанный к койке, пока не заросли швы. Конечно, потом его увезли в БУР. Там он раздобыл лезвие, располосовал себе живот и снова попал к нам, снова его пришлось привязывать к койке…

Все это обычные, будничные истории, к ним привыкли и зэки, и врачи, и начальство. Но вот одна из наших медсестер (сестры у нас были вольные) поехала в отпуск в дом отдыха. Она там не говорила своим соседкам, что работает в лагере, говорила, что просто медсестра в больнице. Но она рассказывала им, как это водится на отдыхе, всякие случаи из своей практики — у одного больного из желудка вынули ложки, у другого гвозди, шахматы, стекло… И после этих ее рассказов соседки по дому отдыха решили, что она ненормальная, что у нее расстроенная психика, ее даже побаивались. После отпуска она рассказала об этом нам — мы вечерами собирались поболтать в процедурной. И после ее рассказа мы вдруг по-иному увидели все, что нас окружает, — всю дикость, всю фантастичность этой обстановки, всю неестественность этих обычных для нас историй, этой больницы за колючей проволокой, под охраной автоматчиков на вышках.

Любовь

Раньше наша и женская больничные зоны были рядом, их отделяла только запретка — деревянный забор, ряды колючей проволоки и вспаханная полоса. Можно было не только видеть женщин, но даже перекинуть записочку. Но и потом, когда женскую больничную зону перевели дальше от нас, наши санитары и больные ухитрялись поддерживать с женщинами связь. То мы, санитары, носим женщин с операции и на операцию, то сестры от нас несут больничное белье в автоклав в женскую зону — записочку можно всегда передать. Начальство жестоко преследует заключенных за связь с женщиной. Если обнаружат записочку и доищутся автора и адресата — карцер обеспечен всем троим: и обоим «состоящим в связи», и тому, кто передает записку — «ксиву». А если передаст сестра — сразу уволят.

Не совсем понятно, почему эти платонические отношения вызывают у начальства такую ярость и возмущение — то ли им чудится нечто большее, чем есть на самом деле, то ли из зловредности (нельзя же допустить, чтобы у зэка была хоть какая-то радость!), то ли просто из-за нарушения инструкции. Но никакие запреты и преследования не могут остановить мужчин и женщин, на много лет лишенных естественного общения друг с другом. И вот возникает эта запретная лагерная связь, бумажная любовь, которая длится иногда неделю, иногда годы. Начинается со знакомства («я такая-то», — часто первую записочку передают кому-нибудь наугад). Ну, а потом — и признание в любви, и мечты о встрече, иногда и фотокарточку удается передать. И вот зэк в мечтах обнимает уже не вообще женщину, а свою Надю или Люсю, она ему говорит, что любит, говорит нежные слова, а он ждет новой записки, волнуется, — не разлюбила ли, не нашла ли другого… Забываются зона, проволока, одиночество, остается только разлука с любимой… Иногда, очень редко, конечно, эта лагерная любовь сохраняется и после освобождения.

У Николая Сеника была такая «возлюбленная», звали ее Люба, была она фельдшером в женской больнице. И Люба и Николай работали в больнице давно, лет пять. Они познакомились, когда еще женская зона была рядом с нашей, передавали друг другу записочки, издали видели друг друга. Николай знал, что у Любы на воле муж, ребята даже видели его (он приезжал к ней на свидание), говорили, что симпатичный парень. Сам Николай был одинокий: жена оставила его, вышла замуж за другого. То, что Люба замужем, не мешало ей и Николаю любить друг друга. Ведь это были две разные жизни: воля, муж, свидания с ним раз в год, — и зона, записочки, мечты о встрече. Неизвестно, какая из этих двух жизней — реальность, а какая существует только в воображении.

Когда женскую зону перевели, Николай и Люба продолжали переписываться через сестер. Теперь им иногда даже удавалось увидеться, ведь наши санитары носили женщин на операцию. Впервые они увидели друг друга вблизи, впервые могли поговорить. Николай всегда старался сам ходить с носилками в женскую зону, чтобы лишний раз перекинуться с Любой словечком. Мы, как могли помогали ему: дежурили вместо него в операционной, старались подольше провозиться с носилками в женской больнице, отвлечь внимание надзирательницы. Иногда Николаю и Любе удавалось даже остаться на две-три минуты наедине.