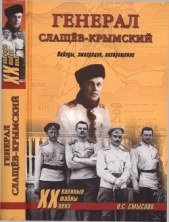

Генерал Слащев-Крымский

Генерал Слащев-Крымский читать книгу онлайн

Судьба генерал-лейтенанта Якова Александровича Слащёва удивительна даже для большинства участников Гражданской войны в России. Начав службу гвардейским офицером, Слащёв отличился в годы Первой мировой войны, а Гражданскую войну закончил корпусным командиром. Оказавшись в эмиграции, генерал Слащёв многое переосмыслил в своей жизни, результатом чего стало его возвращение в Советскую Россию и служба в Рабоче-крестьянской Красной армии.

Личность генерала Слащёва была настолько ярка, что стала прототипом генерала Хлудова в пьесе М.А. Булгакова «Бег».

В своей новой книге О.С. Смыслов рассказывает о непростой судьбе белого генерала, вернувшегося в Советскую Россию, и об обстоятельствах его таинственного убийства.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

«Физический облик генерала Врангеля выделял его из его окружения: он был очень высокого роста, с длинной шеей, длинным лицом и большими глазами, несколько навыкате. Даже обсуждая серьёзные вопросы, он не всегда смог сдержать тонкой иронической улыбки. Он любил одеваться в светло-серую или тёмную черкеску и носил папаху кубанку. Голосом своим он владел в совершенстве, придавая ему громовые раскаты, когда выступал перед войсками, или спокойную убедительность в разговоре с частным посетителем. Здоровье у него было хорошее, хотя при сильном волнении, вследствие полученной в бою контузии, появлялись очень болезненные сердечные спазмы.

Нередко знакомившихся с генералом Врангелем людей поражала его «чисто юношеская импульсивность». Долго проживший с ним в одном поезде А.А. Валентинов описывает, как «после обеда главком, увлечённый спором во время прогулки по платформе, вытащил кинжал, присел на корточки и принялся чертить на асфальте какую-то схему»…

У генерала Врангеля было большое чувство юмора и вообще склонность к ироническому восприятию людей и ситуаций. Войдя в тон самого главнокомандующего, его окружение про него говорило, что земельный закон он учредил лишь потому, что у его тёщи в Северной Таврии было огромное имение… А на жалобу о том, что земельный закон слишком тяжёл для помещиков, Врангель отвечал с улыбкой, что он сам помещик и что у него первого придётся делить землю».

Отношение Врангеля к генералу Слащёву также не было лишено чувства юмора. Но если быть более точным, то скорее сарказма. В своих мемуарах он просто высмеивает бывшего своего подчинённого:

«Я видел его последний раз под Ставрополем, он поразил меня тогда своей молодостью и свежестью. Теперь его трудно было узнать. Бледно-землистый, с беззубым ртом и облезлыми волосами, громким ненормальным смехом и беспорядочными порывистыми движениями, он производил впечатление почти потерявшего душевное равновесие человека.

Одет он был в какой-то фантастический костюм — чёрные, с серебряными лампасами брюки, обшитый куньим мехом ментик, низкую папаху-«кубанку» и белую бурку.

Перескакивая с одного предмета на другой и неожиданно прерывая рассказ громким смехом, он говорил о тех тяжёлых боях, которые довелось ему вести при отходе на Крым, о тех трудностях, которые пришлось преодолеть, чтобы собрать и сколотить сбившиеся в Крыму отдельные воинские команды и запасные части разных полков, о том, как крутыми, беспощадными мерами удалось ему пресечь в самом корне подготовлявшееся севастопольскими рабочими восстание».

«Наконец день нашего отъезда был окончательно установлен. За несколько дней до него я получил письмо генерала Слащёва. Письмо это было совершенно сумбурное. Слащёв убеждал меня не уезжать из Константинополя и ожидать какой-то телеграммы от него и Сената (Сенат из Ростова был эвакуирован в Ялту, где продолжало оставаться большинство сенаторов).

Он просил меня верить в бескорыстность руководивших им чувств, «но, — писал он, — учитывая в армии популярность Вашего и моего имени, необходимо их связать, назначив меня Вашим начальником штаба». Письмо было для меня загадкой. Через несколько дней она разъяснилась».

«Фронт удерживался частями генерала Слащёва, сведёнными в Крымский корпус. Корпус состоял из бесчисленного количества обрывков войсковых частей, зачастую ещё в зародыше, отдельных штабов и нестроевых команд. Всего до пятидесяти отдельных пехотных и кавалерийских частей. При этом боевой состав корпуса не превышал 3500 штыков и 2000 шашек. Общая же численность противника на фронте генерала Слащёва — 13-й советской армии — была до 6000 штыков и 3000 шашек. При этих условиях сил у генерала Слащёва для обороны перешейков было достаточно, однако сборный состав его частей, их слабая подготовка и отмеченное нашей разведкой постоянное усиление противника заставляли считать наше положение далеко не устойчивым».

«Я собирался ехать на крейсер «Генерал Корнилов», когда мне передали принятую по аппарату телеграмму генералу Слащёва; последний телеграфировал, что считает моё положение в Севастополе опасным и просит разрешения прибыть с бронепоездом и отрядом своих войск для моей охраны. Я приказал ответить, что в охране не нуждаюсь, прибытие бронепоезда и войск считаю излишним, лично же генерала Слащёва всегда рад буду видеть».

«Генерал Слащёв, бывший полновластный властитель Крыма, с переходом ставки в Феодосию оставался во главе своего корпуса. Генерал Шиллинг был отчислен в распоряжение Главнокомандующего. Хороший строевой офицер, генерал Слащёв, имея сборные случайные войска, отлично справлялся со своей задачей. С горстью людей среди общего развала он отстоял Крым. Однако полная, вне всякого контроля, самостоятельность, сознание безнаказанности окончательно вскружили ему голову. Неуравновешенный от природы, слабохарактерный, легко поддающийся самой низкопробной лести, плохо разбирающийся в людях, к тому же подверженный болезненному пристрастию к наркотикам и вину, он в атмосфере общего развала окончательно запутался. Не довольствуясь уже ролью строевого начальника, он стремился влиять на общую политическую работу, засыпал ставку всевозможными проектами и предположениями, одно другого сумбурнее, настаивал на смене целого ряда других начальников, требовал привлечения к работе казавшихся ему выдающимися лиц».

«Прибыл генерал Слащёв. После нашего последнего свидания он ещё более осунулся и обрюзг. Его фантастический костюм, громкий нервный смех и беспорядочный отрывистый разговор производили тягостное впечатление. Я выразил ему восхищение перед выполненной им трудной задачей по удержанию Крыма и высказал уверенность, что под защитой его войск я буду иметь возможность привести армию в порядок и наладить тыл. Затем я ознакомил его с последними решениями военного совета. Генерал Слащёв ответил, что с решением совета он полностью согласен, и просил верить, что его части выполнят свой долг. Он имел основание ожидать в ближайшие дни наступления противника. Я вкратце ознакомил его с намечаемой операцией по овладению выходами из Крыма. Затем генерал Слащёв затронул вопросы общего характера. Он считал необходимым в ближайшие дни широко оповестить войска и население о взглядах нового Главнокомандующего на вопросы внутренней и внешней политики.

Неопределённая в последнее время, неустойчивая политика генерала Деникина, в связи с широко развившейся пропагандой враждебных нашему делу групп, окончательно сбила с толку всех. Необходимо было ясно и определённо дать ответ на наиболее жгучие вопросы, вырвать их из рук наших врагов козыри их политической игры. Без этого нам не вдохнуть в войска утерянную веру в правоту нашего дела и не вернуть доверия населения. С этим нельзя было не согласиться.

Тут же генерал Слащёв стал жаловаться на «левизну» начальника штаба и его ближайших помощников, на несоответствие целого ряда старших начальников добровольческих частей, которые якобы «совсем ненадёжны», что его корпус, во главе с ним самим, единственно верные мне части и что он имеет сведения о том, что в Севастополе старшие чины Добровольческого корпуса «подготавливают переворот», чем и вызвана была его телеграмма накануне. Я поспешил прекратить разговор, предложив генералу Слащёву съехать со мной на берег, чтобы повидать прибывших с ним людей его конвоя.

На Нахимовской площади был выстроен полуэскадрон. Я поздоровался с людьми, благодарил их за славную службу и объявил, что в ознаменование заслуг славных войск, отстоявших последнюю пядь родной земли, произвожу их начальника генерала Слащёва в генерал-лейтенанты, а его начальника штаба в генерал-майоры. Генерал Слащёв отбыл на фронт, я вернулся на крейсер «Генерал Корнилов», где принял депутацию духовенства и общественных деятелей».

«В Севастополе я пробыл всего день и проехал в Симферополь, где смотрел части 1-го корпуса, несущие в городе гарнизонную службу, присутствовал на молебствии в соборе, принимал ряд должностных лиц и осмотрел несколько лечебных заведений. По приезде на вокзал я был встречен почётным караулом от Добровольческого корпуса и был очень поражён увидеть выстроенный у моего вагона караул юнкеров Константиновского училища, входившего в состав частей, подчинённых генералу Слащёву. На правом фланге стоял сам генерал Слащёв; последний доложил мне, что, узнав о предстоящем прибытии моём в Симферополь и «не доверяя добровольцам», прибыл с юнкерами для моей охраны. Я весьма сухо заметил ему, что одинаково доверяю всем частям и ни в какой особой охране не нуждаюсь, и, поздоровавшись с юнкерами, прекратил дальнейшие разговоры и прошёл к почётному караулу 1-го корпуса, а затем на площадь, где были выстроены войска. Генерал Слащёв был, видимо, весьма смущён».

«Одним решительным ударом был положен предел оппозиционной работе донского командования. Проискам и интригам недовольных генералов наступил конец. Одновременно с генералами Сидориным и Келчевским выехали за границу генералы Покровский, Боровский, Постовский. Интриги прекратились.

Один лишь генерал Слащёв не мог успокоиться. Убедившись, что я в разговорах с ним тщательно избегаю касаться всего того, что не имеет отношения к вопросам, связанным с его командованием, он стал засыпать меня своими сумбурными рапортами. Рапорты эти столь характерны, что я не могу не привести одного из них.

5 апреля 1920 года

СЕКРЕТНО В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ

Главнокомандующему Вооружёнными Силами на Юге России

№ 021

РАПОРТ

I. Мне известно, что многочисленные штабы бывшего Главнокомандующего и командвойска не вполне уясняют себе ложность переживаемого времени, не понимают современного курса политики и условий новой работы. Замечается перегруженность канцелярий, многочисленность проектов, комиссий, предположений о ломке всего того, что, может быть, и худо, но не способствовало удержанию Крыма (внешне и внутренне).

Всё это сказалось:

1. Печать, идущая на помощь фронту, остаётся без бумаги либо болтается из стороны в сторону.

2. Интриги вызывают самые дикие слухи, а причиной этому — нежелание некоторых лиц, делающих вид, что хотят создать что-то новое, расстаться со старыми местами. (Разрушается моя контрразведка, намечаются новые газеты, когда не хватает бумаги для старых, а мне не высылают орудий и автомобилей.)

Интриги на маленькой территории Крыма невероятно растут. Борьба идёт с коренными защитниками фронта, до меня включительно, вторгаясь даже в мою частную жизнь (спирт, кокаин).

II. Сейчас в Вашем штабе остались лица «Керенского» направления с добавлением невероятного себялюбия, к этому присоединяется карьеризм и переменчивость взглядов некоторых старших начальников.

1. Утверждаю, что генералы Кутепов и Витковский на военном совете (уход генерала Деникина) заявили во всеуслышание, в присутствии командиров полков, что если генерал Деникин уйдёт, то они служить не смогут, и провозгласили ему «ура». Это заявление и «ура» на заседании государственной важности было настолько возмутительным, что считал своим долгом встать и спросить: «Чему мы служим — Родине или лицам?» Ответа не было. Сорвав заседание, я приказал отцепить вагон генерала Кутепова от своего поезда. (Войск и пулемётов около вагона заседания и моего вагона было так много, что противник испугался бы.)

2. Генерал Махров и полковник Коновалов портят всё дело и подрывают обаяние Вашего имени проведением на государственные должности «лиц», подобных Оболенскому. От Вашего имени посылают телеграмму о возложении всей ответственности за предпринятый мною бой — на меня, чем могли бы сорвать операцию. Бронепоезда задерживаются в тылу, мои настойчивые требования не исполняются, а сегодня их прислали без паровозов. Сменяются лица, работавшие на совесть в тылу для фронта (доктор Вейс). Отменяются отданные мною приказания (комиссия осмотра тыла № 5464), чем подрываются нервы, и так натянутые у всех фронтовых, до меня включительно. (Ведь комиссия была создана по просьбе фронтовых — отметил доктор Артемьев.)

III. Для спасения Родины и по долгу службы настойчиво осмеливаюсь ходатайствовать перед Вашим Превосходительством:

1. Пресечь попытки разных лиц и партий провести у меня на фронте перемену личного состава, работой которого я был доволен.

2. Поддержать старую печать (по Вашему указанию). Открывающиеся новые газеты вызовут осложнения.

3. Объявить себя диктатором (неограниченным правителем) без флёра, а ясно для всех (для народа).

4. Дать немедленно крестьянам землю (за плату хлебом), а рабочим — хлеб за труд.

5. Под благовидным предлогом устранить генералов Кутепова, Витковского, Махрова, полковника Коновалова, доктора Артемьева, хотя бы на должности, где их интриги будут бессильны.

6. Вернуть доктора Вейса на пользу фронта.

VI. Я взял на себя смелость подать Вам этот рапорт, потому что не могу работать в создавшейся обстановке (ведь на телеграмму генерала Деникина я ответил донесением, что оборону Крыма ставлю для себя вопросом не только долга, но и чести).

Слово своё сдержал.

Честь свою я сохранил и тогда, когда уходил генерал Деникин.

Вы это знаете.

Но сейчас, если не изменится обстановка, ручаться за фронт не могу. Интриги разложат фронт.

Поэтому умоляю при Вашем несогласии с моим докладом снять с меня ответственность за оборону Крыма, так как уйти из армии в тяжёлый момент не могу, назначьте меня туда, куца найдёте нужным, хотя бы рядовым — я сделаю всё, чтобы не повредить делу и не запятнать своей чести.

Прошу этому верить.

V. Подаю этот рапорт Вам, в собственные руки, но ходатайствую, если найдёте нужным, прочесть лицам по Вашему усмотрению.

Слащёв».

«4 августа я получил рапорт генерала Слащёва:

Срочно. Вне очереди. Главкому.

Ходатайствую об отчислении меня от должности и увольнении в отставку. Основание: 1) удручающая обстановка, о которой неоднократно просил разрешения доложить Вам лично, но получил отказ; 2) безвыходно тяжёлые условия для ведения операций, в которые меня ставили (особенно отказом в технических средствах); 3) обидная телеграмма № 008070 за последнюю операцию, в которой я применил все свои силы согласно директиве и обстановке. Всё это вместе взятое привело меня к заключению, что я уже своё дело сделал, а теперь являюсь лишним.

№ 519, х. Александровский, 23 часа 2 августа 1920 года. Слащёв.

Рапорт этот являлся ответом на телеграмму мою, в коей я выражал генералу Слащёву неудовольствие по поводу его последней операции. Я решил удовлетворить его ходатайство и освободить от должности. Ценя его заслуги в прошлом, я прощал ему многое, однако за последнее время всё более убеждался, что оставление его далее во главе корпуса является невозможным.

Злоупотребляя наркотиками и вином, генерал Слащёв окружил себя всякими проходимцами. Мне стало известно из доклада главного военного прокурора об аресте, по обвинению в вымогательстве и убийстве ряда лиц с целью грабежа, начальника контрразведки генерала Слащёва военного чиновника Шарова. Последнего генерал Слащёв всячески выгораживал, отказываясь выдать судебным властям. Следствие между прочим обнаружило, что в состоянии невменяемости генералом Слащёвым был отдан чиновнику Шарову, по его докладу, приказ расстрелять без суда и следствия полковника Протопопова как дезертира. Полковник Протопопов был расстрелян, причём вещи его, два золотых кольца и золотые часы, присвоил себе чиновник Шаров. Бескорыстность генерала Слащёва была несомненна, и к преступлениям чиновника Шарова он, конечно, прямого касательства не имел. Опустившийся, большей частью невменяемый, он достиг предела, когда человек не может быть ответственен за свои поступки.

Немедленно по получении рапорта генерала Слащёва я телеграфировал ему:

Генералу Слащёву

Я с глубокой скорбью вынужден удовлетворить возбуждённое Вами ходатайство об отчислении Вас от должности командира 2-го корпуса. Родина оценит всё сделанное Вами. Я же прошу принять от меня глубокую благодарность. Назначенный командиром 2-го корпуса генерал Витковский завтра выезжает в село Чаплинку. Впредь до его прибытия в командование корпусом укажите вступить старшему. Вас прошу прибыть в Севастополь.

4(17) августа, № 009379. Врангель.

Назначенный командиром 2-го корпуса, начальник Дроздовской дивизии генерал Витковский был генерал большой личной храбрости, прекрасно разбиравшийся в обстановке, исключительно хороший организатор. Последнее было особенно важно для 2-го корпуса, сильно расстроенного управлением последнего командира. (…)

5 августа генерал Слащёв прибыл в Севастополь. Вид его был ужасен: мертвенно-бледный, с трясущейся челюстью. Слёзы беспрерывно текли по его щекам. Он вручил мне рапорт, содержание которого не оставляло сомнений, что передо мной психически больной человек. Он упоминал о том, что «вследствие действий генерала Коновалова явилась последовательная работа по уничтожению 2-го корпуса и приведению его к лево-социал-революционному знаменателю», упрекал меня в том, что «чтобы окончательно подорвать дух 2-го корпуса, моим заместителем назначен генерал Витковский, человек, заявивший в момент ухода генерала Деникина, что если уйдёт Деникин — уйдёт и Витковский со своей Дроздовской дивизией». Рапорт заканчивался следующими словами: «Как подчинённый ходатайствую, как офицер у офицера прошу, а как русский у русского требую назначения следствия над начальником штаба Главнокомандующего, начальником штаба 2-ш корпуса и надо мной…»

С трудом удалось мне его успокоить. Возможно задушевнее я постарался его убедить в необходимости лечиться, высказывая уверенность, что отдохнувши и поправившись, он вновь получит возможность служить нашему общему делу. Я обещал сделать всё от меня зависящее, чтобы уход его не был истолкован как отрешение. В изъятие из общих правил, я наметил зачислить генерала Слащёва в своё распоряжение с сохранением содержания, что давало ему возможность спокойно заняться лечением. В заключение нашего разговора я передал генералу Слащёву приказ, в коем в воздаяние его заслуг по спасению Крыма ему присваивалось наименование «Крымский»; я знал, что это была его давнишняя мечта (приказ № 3505, 6(19) августа 1920 г.).

Слащёв растрогался совершенно; захлёбывающимся, прерываемым слезами голосом он благодарил меня. Без жалости нельзя было на него смотреть.

В тот же день генерал Слащёв с женой был у моей жены с визитом. На следующий день мы поехали отдавать визит. Слащёв жил в своём вагоне на вокзале. В вагоне царил невероятный беспорядок. Стол, уставленный бутылками и закусками, на диванах — разбросанная одежда, карты, оружие. Среди этого беспорядка Слащёв в фантастическом белом ментике, расшитом жёлтыми шнурами и отороченным мехом, окружённый всевозможными птицами. Тут были и журавль, и ворон, и ласточка, и скворец. Они прыгали по столу, по дивану, вспархивали на плечи и на голову своего хозяина.

Я настоял на том, чтобы генерал Слащёв дал осмотреть себя врачам. Последние определили сильнейшую форму неврастении, требующую самого серьёзного лечения. По словам врачей, последнее возможно было лишь в санатории, и рекомендовали генералу Слащёву отправиться для лечения за границу, однако все попытки мои убедить его в этом оказались тщетными, он решил поселиться в Ялте…»