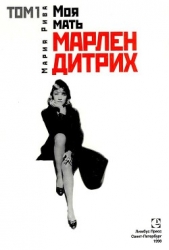

Моя мать Марлен Дитрих. Том 1

Моя мать Марлен Дитрих. Том 1 читать книгу онлайн

Самая скандальная биография Марлен Дитрих. «Биография матери — не дочернее дело», — утверждали поклонники Дитрих после выхода этой книги. А сама Марлен умерла, прочитав воспоминания дочери.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Время начала основных съемок мне всегда становилось известно заранее. Из единственного элегантного цветочного магазина в Беверли-Хиллз начинали прибывать длинные белые коробки, похожие на миниатюрные гробы, от имени режиссера и партнеров-звезд. На сей раз это были красные розы на длиннейших в мире стеблях от Мамуляна, который не знал ее пристрастий в цветах (пока что), и туберозы от Брайана, который знал, ибо учился быстро.

Проезд на студию «Парамаунт» из Санта-Моники дольше, чем от Беверли-Хиллз. Дитрих сидела в машине, напряженная, как солдат перед атакой. Я укутывала ее пледом из черно-белой обезьяньей шерсти. По утрам в этом пустынном городе всегда было холодно. Как обычно, она молчала, и только раз приспустила окно перегородки, чтобы спросить Бриджеса, все ли термосы он захватил с собой. У нее была привычка брать на работу пять больших термосов, с супами, бульонами и кофе по-европейски. Когда мы проезжали через ворота «Парамаунта», ощущение было такое, как будто все происходит в первый раз. Нелли и Дот были уже там, ждали на тротуаре перед гримерной. Как обычно, мать вошла первой, включила свет и проследовала к своему гримерному столику в задней комнате. Мы шли за ней, каждая неся свою ношу, свою долю ответственности: Нелли — два венка кос, точно сочетающихся с волосами матери; Дот — специальный чемоданчик с гримом, в выдвижных, как концертина, футлярчиках; я — ее и свой гримерные халаты на вешалках, перекинутыми через руку, и наконец Бриджес — большую кожаную сумку с термосами. Все это в полном молчании. Ничего необычного. Мы все были хорошо выдрессированы и знали свои обязанности. Мать сняла брюки и свитер, Дот повесила их в шкаф. Я подала матери гримерный халат, она туго затянула пришитый к нему пояс и закатала рукава. Дот опустилась на колени, расшнуровала мужские полусапожки, сменила их на бежевые туфли без задников. Я поставила зеленую жестяную коробку с «Лаки Страйк» и золотую зажигалку «Данхилл» около большой стеклянной пепельницы, рядом с подносом, где лежали пуховки из пуха марабу. Дот налила в чашку мейсенского фарфора кофе, добавила сливок. Нелли начала укладывать волосы. Сперва пальцы взбивают волны, затем укладывают спирали на черепе идеальными кругами и закрепляют шпильками; их ей подает мать. Какой сноровки требовал этот процесс в те дни — ведь заколки и бигуди еще не изобрели!

Сидя под феном, мать принялась разучивать текст. Я никогда раньше не видела, чтобы она этим занималась. С фон Штернбергом напечатанный сценарий служил скорее успокоительным средством для студийных боссов. Мать всегда выслушивала сюжет в его пересказе, затем обсуждала костюмы, а про диалоги никогда даже не расспрашивала. Она знала — когда придет время, режиссер скажет ей, что говорить, как говорить и с каким выражением глаз. Своими дух захватывающими достижениями на экране она обязана не только своей невероятной внутренней дисциплине, но и абсолютной вере в гениальность своего наставника.

Но в случае Рубена Мамуляна она решила, что гений тут не ночевал, поэтому не сочла возможным доверять ему, не прочтя сначала назначенной на тот день сцены. Я наблюдала за ней. У Дитрих был интересный метод запоминания. Она никогда не произносила текст вслух и не просила подсказок. Она просто перечитывала сцену снова и снова, совершенно беззвучно. Только убедившись, что текст выучен, она допускала подсказки, и то только в том случае, если это была минная сцена. В коротких она вполне полагалась на свою память. Знать то, что ей полагалось знать, она считала своим долгом. Но кто еще занят в этой сцене, ее не интересовало. У них свой долг, у нее свой, а уж долг режиссера — смонтировать результаты в одно. В некоторых поздних фильмах ей пришлось приспосабливаться к более традиционным методам работы с партнерами; она уступала, но всегда с внутренним раздражением и нетерпением. Она считала, что кинофильм — это технический процесс; пусть машины и управляющие ими творческие мужи творят свое волшебство; актеры должны молчать и делать то, что им скажут. А хочешь «играть» — иди в театр.

Перед тем как гримировать рот — последняя сигарета. В те дни помада была такая густая, что сигареты тут же прилипали к этой гуще. Волосы уже причесаны, положение волн выверено, косы подвязаны знаменитым уэстморским узлом — это нечто типа полупетли с прямой шпилькой, которая едва не вонзается в кожу. Больно по-настоящему! Через несколько дней съемок череп бывал весь изранен, но накладные волосы не сдвигались ни на дюйм, а это было главное. Прибыли девочки из пошивочного цеха с запланированным на сегодня костюмом. Их всегда называли «девочками» вне зависимости от возраста. Девочки из парикмахерского и гримерного цехов никогда не имели дела с пошивочной. Каждый был мастером своего дела, и тщательно очерченные границы между департаментами строго соблюдались во всей киноиндустрии. И вот все готово. Дитрих выглядит идеально, не захватывающе, а просто идеально, и знает это. Она тихо стоит и вдет, пока мы соберем весь инвентарь, необходимый нам на площадке.

— Идем!

Свет выключен, дверь заперта. Большинство звезд оставляли двери своих гримерных нараспашку, разве что хотели уединения. Дитрих запирала свою дверь, даже когда уходила. Я села в машину первой. Кто-то обязательно должен был сесть в машину раньше Дитрих, так ей было легче не помять платье; это стало правилом даже «в жизни». В пятидесятые годы, когда ее мучили боли в ногах (она скрывала это от прессы), данное правило чрезвычайно помогало ей притворяться проворной, как прежде. Каждый, кто находился у нее в услужении, обязан был уметь выполнять эту процедуру — дать Дитрих войти в машину последней и выйти из нее первой. Нелли сидела впереди с Бриджесом. Дот пошла пешком — там было недалеко — и встретила нас у входа в звуковой павильон. Кажется, в то утро это был номер пять. Было ровно восемь тридцать, когда она распахнула перед Дитрих и ее окружением пухло обитую дверь.

По периметру огромной, залитой искусственным светом площадки всегда темно, и глазам нужно привыкнуть к этому после яркого солнца. Мы стали искать отведенное нам место. В нынешние времена у звезд есть свои дворцы на колесах, эдакие мощные Виннибеги. В тридцатые же годы им приходилось довольствоваться деревянными комнатками на маленьких колесиках, похожими на цыганские кибитки, стоящими прямо на площадке. Мы обнаружили гримерный столик, уже подключенный и освещенный, и всемирно известный символ Голливуда — режиссерский стул, на полотняной спинке которого большими черными буквами было выписано «МИСС ДИТРИХ», — символ привилегий, персональный стул, на котором не полагалось сидеть никому другому. Это тоже одно из всеми принятых и строго соблюдаемых правил.

В то первое утро съемок «Песни песней» мать обнаружила пропажу одного жизненно необходимого предмета — своего зеркала. Мамулян тихо подошел к ней поздороваться. Думаю, что ему удалось сказать лишь «Доброе…»

— Мистер Мамулян, где мое зеркало?

Мамулян повернулся на своих начищенных до блеска каблуках; тут же рядом возник помреж.

— Зеркало мисс Дитрих, где оно?

— Зеркало мисс Дитрих? Боюсь, что не знаю… сэр!

— НАЙДИТЕ ЕГО немедленно… пожалуйста.

При звуке столь непривычного здесь «пожалуйста» мать слегка изогнула бровь, но ничего не сказала. Внезапно раздался страшный грохот, и огромное, в человеческий рост зеркало Дитрих, установленное на особой тележке, въехало на площадку. Я взглянула на Мамуляна и поняла по его лицу, что он думал, будто мы искали обычное ручное зеркало, а не этого мастодонта, тянувшего за собой соединительную коробку и толстые провода.

Электрики включили зеркало и, следуя указаниям матери, установили его так, чтобы она, стоя в своей позиции на съемочной площадке, могла видеть себя точно так же, как ее видит камера. Мамулян и Виктор Милнер, оператор, смотрели как зачарованные. Ей хватило нескольких секунд, чтобы поймать точный угол и позицию первой съемки. В тот день мы пережили несколько памятных моментов. Ко времени пятого дубля она поняла: что-то неладно. Мамулян не реагировал ни на одну ее реплику. На шестом дубле она еле дождалась сигнала к съемке, протянула руку вверх, к подвешенному микрофону, подтянула микрофонный журавль ко рту и на максимальном усилении выдохнула, выплеснула свое горе: «Джо, где ты?» Ее вопль души долетел до самых отдаленных уголков этой необъятной площадки. Потрясенная съемочная группа затаила дыхание; Нелли, Дот и я вообще перестали дышать. Все глаза сошлись на Мамуляне. Камера продолжала снимать.