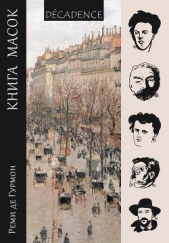

Книга масок

Книга масок читать книгу онлайн

Реми де Гурмон (1858–1915) принадлежит плеяде французских писателей-декадентов и почти не известен сегодняшнему читателю. Книга масок – роскошная панорама литературы Франции конца XIX – начала ХХ века, оказавшей огромное влияние на русских символистов, чье творчество неотделимо от эстетических поисков французских предшественников. Написанные легким, живым языком портреты пятидесяти трех писателей и поэтов, среди которых П. Верлен, М. Метерлинк, Э. Верхарн, С. Малларме, А. Рембо, служат прекрасным введением во французскую литературу и открывают современному читателю немало новых имен.Книга выходит к 100-летию первого русского издания.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Достигнув той части своего произведения, которую он назвал «Альтруистический Порядок», Рене Гиль углубляется в темные извивы опасного дидактизма: он посвящает нас в тайны образования первичных клеток, изначальных матерей жалкого человечества, которое поэт хотел бы обновить и нравственно очистить. Получается маленький трактат по биологической химии или, быть может, по элементарной гистологии. Понять его довольно трудно, да это было бы и бесполезно, так как по всем подобным вопросам у нас имеется обильная научная литература. Нельзя считать достоверным, что «в лучшем будущем» нас ожидает истинное знание – его возрастающая сложность грозит превратить науку в груду ничем между собой не связанных понятий. Время синтеза прошло. Ныне с пафосом провозглашаются новые теории жизни. Они годятся на несколько месяцев, потому что заставляют людей думать, – но ни одна из них не дала еще первой буквы, первого слога того слова, которое должно быть, наконец, произнесено. Научный авторитет Гиля отжил свой век, а некоторые из его учителей, Ферьер, Летурно, никогда и не были авторитетами. Но мы говорим о поэзии и, не отрицая возможности воспевать фосфор наравне с богами, относимся с полным равнодушием к тому, знаком ли взявшийся за эту задачу художник с последними лабораторными работами по биологии и экспериментальной психологии. От него мы ждем только отражения красоты, жизни, любви, ждем, чтобы он сравнялся с Ламартином или Верленом. Но стремясь все постичь, Гиль сам становится мало понятным для других, и своеобразие его стиха угасает на пороге нашего сознания, точно фонарь, зажженный потерпевшим кораблекрушение путником на верхушке подводного рифа. Поэт надменно погружается в туман и неясные отблески своего гордого ума, и ночь оглашается страшными криками. Под луной, прикрытой дымком, раздаются слова, неведомые человеческому языку, не вызывающие в нас никаких ответных представлений. При упорном желании можно, конечно, понять фразы Гиля, как можно понять какую-нибудь резкую, полную диссонансов симфонию. Сквозь хаос выдуманных выражений и нагромождения слов, не подчиненных никакому синтаксису, мы угадываем серьезную мысль. Гиль сохраняет полную ясность в парадоксе, и на волнах бурлящего потока слов мы часто видим настоящие цветы и травы, создание искренней авторской убежденности. Я уже приводил несколько прекрасных отрывков, – их много в десяти томиках, которые поэт предоставил усилиям нашей мысли. Вот, например, такие стихи:

...

IX

Колеблющаяся частичка себя находит уверенной и сложной во влажном мраке яичника и тяжких детородных членах; и пыльник и женская плена в одной и той же водоросли, – двух полюсов плотское притяженье.

Или:

...

X

Удивленных и расслабленных от возвратного удара молнии, что потрясает все наши чувства, наше теперешнее разложенье, наши составы, – соединить в горении с их фосфором живым, кипучим пеплом.

Эти строки написаны неизвестно на каком языке, и никакая музыка слов не смягчает уродства бессвязных выражений. Знаю, что кое-где замысел автора серьезен, что надо отрешиться от мысли о безумии или намеренном желании обмануть. Но если Гиль спросит свою совесть, он сам поймет явную правоту тех, кто преследует его насмешками.

Последний том «Альтруистического Порядка» (и отчасти «Творения») написан гораздо лучше: чувствуется несомненное стремление, сознательное или, быть может, невольное, писать яснее. Отдельные выражения, чрезмерно жеманные, все же любопытны: например, в отрывке, представляющем некоторый технический интерес, где ребенку разъясняют, что слова определяют вещи лишь поверхностно, внешним образом, не по существу:

...

Слова ничего не говорят о сущности и мере, и потому внутри тех роз, что приблизительно зовутся розы, вещей природа пребывает девственной от твоих пальцев и суетного рассудка.

Таков же весь мотив роз, их призывы, такова страница Амфоры.

...

И долго благостные грезят девы, которых древний полдень возлюбил.

Последний том показывает, какую поэму мог бы создать Рене Гиль, если бы он сбросил добровольно надетую броню, сковывающую его талант. Искусство подвластно бессознательному, тому темному, великолепному инстинкту, который рождает грезы в уме некоторых избранников. Заурядный, активный и наглядный рассудок должен играть в искусстве только роль скромного и осторожного советчика. Если он хочет властвовать и направлять, произведение искажается, гибнет, разбивается, как под ударами неуклюжего молота. Иначе говоря, гений рождает произведение, талант исправляет и заканчивает его. У Рене Гиля непроизвольная стихия творчества была порабощена волей.

Пусть же он избавится от своего метода и, главное, от опасной инструментовки. Отдавшись во власть своих природных сил, он услышит и нас заставит услышать

превращенье

Людского голоса в речь тростника.

Андре Фонтена

Есть люди, у которых ум полон желаний. Высшее их наслаждение – впитывать краски и образы. Лихорадка мысли возбуждает деятельность их мозга. Перед ними дилемма: или постоянно воплощать себя в чем-нибудь, или умереть. Другие же, после короткого периода творчества, погружаются в какой-то сон. Воображение их работает очень медленно, и нужны годы, чтобы оно, как мука на мельнице, полилось у них дождем. И тут все дело в характере жерновов, а не в качестве их. Альфред де Виньи был одним из самых крупных, но и самых медлительных поэтов нашего века.

Если говорить о явлениях, проходивших перед нашими глазами, – с какой величавой осторожностью Леон Диер усыпал путь свой цветами благородными и печальными! Малой производительности некоторых поэтов удивляться не следует. Причину отыскать не трудно: это или презрение, или пресыщение, или сомнение, или, наконец, желание покоя.

Андре Фонтена не кажется поэтом бурных и часто рождающихся чувств. В нем тишина защищенных от ветра озер и непричастных ни к каким трагедиям дворцов. Жизнь для него лишь предлог отдаться мечте, прислушаться к звукам редкой музыки, следить полуоткрытым, утомленным взглядом за тихими видениями дальних горизонтов. Но утомляясь скоро, он отворачивается от них со смиренным чувством, не лишенным некоторой горечи.

Я усталый рыцарь, и надежда не искушает более меня.

Все же было бы неправильно приписывать ему чувства разочарованного всадника, чьи вздохи звучат отчаянием:

В тоскующей душе возможно ль повстречать

Желанье пожелать, мечтанье помечтать?

При таком душевном состоянии заниматься поэзией невозможно. Между тем Андре Фонтена писал стихи и притом прекрасные. Значит, были в нем какие-то чувствительные нервы и артерии, способные вздуться желанием, гневом или любовью. Это подтверждает грустная нежность поэмы «Les Vergers Illusoires» [209] :

Вхожу в фруктовый сад, далеко от аллей,

Ведущих к призрачным, мечтательным бассейнам,

Вхожу полянкою при ветре тиховейном,

А куст азалии мне пахнет все сильней.

Радостей, которых поэт не нашел во внешнем мире, он уверенно просит у церкви, чья открытая дверь давно ожидала искателя приключений. Такова тема «Enfant prodigue» [210] . Тут поэт с чувством некоторого самодовольства окончательно погружается в столь для него отрадный покой.

Стихи Фонтена, наверное, создавались среди полного одиночества в пустыне. Они отработаны с необыкновенной методичностью, точно вычеканены из бронзы, которую очистили от всего случайного, наносного. Профиль их необычайно чист. Линии точны, внешность гармонична, очертания открыты. В них чувствуется что-то солидное, серьезное, устойчивое. Если в его поэмах, при отшлифованном стихе, почти всегда мало фантазии, мало неожиданного, то зато сколько в них убежденности, благородства, законченности, силы. Даже отдаваясь фантазии, Фонтена сохраняет при этом ясность зрения, точность восприятия. Сны его, как у Расина, полны логики и ясновидения. Отчетливые сплетения чувств и образов проходят перед глазами, полные высочайшей согласованности.