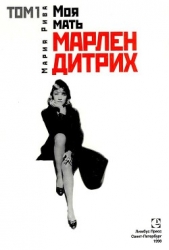

Моя мать Марлен Дитрих. Том 1

Моя мать Марлен Дитрих. Том 1 читать книгу онлайн

Самая скандальная биография Марлен Дитрих. «Биография матери — не дочернее дело», — утверждали поклонники Дитрих после выхода этой книги. А сама Марлен умерла, прочитав воспоминания дочери.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

И мы зашагали к темно-зеленой легковой машине, крылатая эмблема на капоте которой сверкала под солнцем.

Фон Штернберг нагнал нас. Моя мать была в такой ярости, что не переставая повторяла свою угрозу вернуться в Германию на следующем же пароходе. Мне стало даже жаль маленького человечка. Он пытался втолковать ей, что эту проблему уладят тоже, что «материнство» — абсолютно новый образ для голливудской звезды с романтическим амплуа. И что поэтому пресса так поступила. Но можно изменить отношение к этому — и у него уже есть одна идея, если только она ему доверяет.

— Что, доверять тебе? После этого демарша с твоей женой и судебным исполнителем?

— Ты должна знать, что мне ничего не было известно. Любимая, я бы никому не позволил обидеть тебя!

— Обидеть? Нет, Джо, — осрамить, растоптать, унизить!

Остаток пути мы проделали в гробовом молчании. Холмы и извивы дороги, всюду — большие эвкалиптовые деревья, высокие тонкие пальмы, высокие толстые пальмы, низкие коренастые пальмы, пышная трава, усыпанные цветами кусты. Потом изумрудные ковры протянулись каймой вдоль безупречно чистых тротуаров, низкие белые домики с терракотовыми крышами, затейливой ковки ворота, всюду — буйство цветов: они вились, свисали, пышно цвели, занимая все свободное пространство. У меня дух перехватило от такого чуда, и я спросила: «Это Голливуд?» «Нет, — ответили мне, — это Беверли-Хиллз, где мы будем жить». Так значит, нам предстояло жить в раю!

Машина свернула к дому, стоявшему среди кипарисов и банановых деревьев, которые высились так неподвижно и неуместно, как искусственные на борту «Бремена». Фон Штернберг горел желанием показать моей матери дом, который он снял для нее. Этот наш новый дом был совершенно в стиле «арт деко» тридцатых годов. Элегантный, холодный, как картина Эрте, от всего веяло бесстрастием — тут можно было существовать, не жить. Я была слишком мала и не понимала, почему меня приводит в смущение все это холодное совершенство, мне просто показалось там неуютно. Комнат было невероятное множество, и у каждой было название и назначение. Ведя меня за руку, моя мать, куря сигарету, обходила их поочередно, следом за фон Штернбергом, она даже была раздражена его энтузиазмом. Распахнув огромные застекленные двери, мы оказались в столь же огромной гостиной, которая выходила в мой сад. Я вступила во владение им без промедления, даже не дождавшись, пока фон Штернберг договорил: «А это — сад для ребенка с ее личным бассейном». Бассейн был прямо-таки олимпийский, весь в мозаичном кафеле, как на пароходе «Бремен», но поверхность воды искрилась под яркими лучами солнца, как миллион бриллиантов, вот в чем была разница. Да, изысканный дом нашелся для моей матери. Я приняла это пронизанное солнцем царство, ощущение неуюта прошло. Началась моя настоящая жизнь. Поскольку я всегда мысленно распределяла свои детские воспоминания по тем местам, где мы жили, по фильмам моей матери, по ее любовникам и особым событиям, то этот первый голливудский дом стал домом «Шанхайского экспресса», «Белокурой Венеры», Мориса Шевалье, похищения ребенка у Линдбергов и угрозы похитить меня.

Следующий день был полон первооткрытиями. Главное: толстая инвентарная книга, в которой было описано, пронумеровано и оценено все в нашем доме до последней салфеточки. Моя мать ненавидела такие описи. Она бы предпочла жить там, где все было бы ее личной собственностью. В те времена меблированные дома предполагали полностью укомплектованное хозяйство. В наших инвентарных списках никогда не бывало меньше восьми обеденных сервизов на пятьдесят человек, по шесть сервизов для ланча и чая, все из прекрасного фарфора, несколько дюжин хрустальных бокалов и столько столового белья, что хватило бы на Букингемский дворец. Предметом гордости дома были золотые столовые приборы. Серебро высокой пробы предназначалось для ланча. Но подобная роскошь никогда не производила впечатления на мою мать. Она принимала все изыски, как естественные спутники славы. Следуя примеру матери, я как ни в чем не бывало ела суп солидной золотой ложкой.

В самый первый раз, когда меня взяли на «Парамаунт», я даже не обратила внимания на знаменитые кованые ворота, я была слишком взволнована. Наш важный американский режиссер собирался сделать мою фотографию! Сначала мне вымыли голову, и парикмахерша Нелли сделала мне прическу, потом появилось не платье, а мечта: из органди в цветочек с рукавами фонариком. Я забеспокоилась было: мне казалось, у меня на фотографии будут слишком толстые руки, но решила довериться мистеру фон Штернбергу, он должен был что-нибудь придумать. Моя мать облачилась в черный вельвет, с единственным украшением: скромным воротничком из венецианского кружева. Фон Штернберг сотворил свой первый портрет Вечной Мадонны: женщина, от которой исходило сияние, держала на коленях дивное дитя. Результат так очаровал мою мать, что она заказала несколько дюжин фотографий и разослала их всем друзьям и знакомым. Осчастливленный Штернберг наконец-то получил прощение.

Студийные боссы, поначалу так противящиеся новому имиджу актрисы-матери, тоже остались довольны. Они сообразили, что им достался приз: теперь с именем Дитрих связывались не только «сексуальность», «загадка», «европейская утонченность» и непревзойденные ноги, но еще и «ореол Мадонны». Пусть на «МГМ» кусают себе локти! Грете Гарбо не удастся второпях раздобыть себе ребенка! Рекламный отдел получил распоряжение напечатать несколько тысяч почтовых открыток «Дитрих с ребенком» — для утоления жажды поклонников. К распоряжению прилагалась памятка: обрезать негативы, чтобы я получалась по пояс. Поскольку фон Штернберг снимал только наши лица, отделу реклам нечего было беспокоиться. Еще много лет на официальных портретах меня не снимали во весь рост. В случаях, когда это было абсолютно необходимо, меня снимали сверху, чтобы тело выходило покороче. Такое решение удовлетворяло как «Парамаунт», так и мою мать. Так я дольше оставалась «маленькой девочкой». Сохранились мои фотографии в десятилетнем возрасте, где мне никто не дал бы больше шести-семи.

За одну ночь материнство стало голливудской модой даже для «роковых женщин», а ребенок — непременным аксессуаром. Агентства по усыновлению завалили заказы на «миловидных маленьких девочек». На мальчиков спроса не было. Моя мать торжествовала, фон Штернберг вздохнул с облегчением, довольный, что наконец-то угодил ей. На «Парамаунте» ликовали. Круг продаж для их главной звезды расширился, теперь можно было бы привлечь и зажиточную публику «Библейского пояса» [3] — той части страны, что до сих пор была недоступна для Голливуда.

Мы в нашем Беверли-Хиллз погрузились в «предфильмовую подготовку». Почти каждое утро к завтраку приходил фон Штернберг в просторных белых фланелевых брюках, шелковой рубахе и жокейской фуражке. Завтракали в саду. Моя мать угощала его своей знаменитой яичницей-болтуньей под синим с белой каймой тентом, под которым, вокруг стола со стеклянной крышкой стояли железные стулья со спинками затейливого рисунка и с подушками на сиденьях. Тускло блестело серебро, сиял фарфор, сверкал хрусталь, на моей матери была свободная пижама кремового шелка и широкополая соломенная шляпа; легкий ветерок шелестел банановыми листьями, в бассейне отражалась безоблачная небесная лазурь… простенький голливудский завтрак…

Иногда по утрам место фон Штернберга занимал Морис Шевалье, тоже в белых фланелевых брюках, но в лихом берете. Этот новый мамин друг мне, пожалуй, нравился. Он много смеялся, умел рассмешить ее, у него была особая манера подмигивать: он мигал на месте точек и запятых, — и, конечно, он любил мамину яичницу. Таково было главное условие для вхождения в круг поклонников Дитрих. Они должны были обожать ее яичницу-болтунью — или относились в разряд глупцов, неспособных оценить все остальные прелести жизни. Моя мать придерживалась твердого мнения, что если у кого-то не в порядке одно чувство, то и все остальное попадают под сомнение. Когда Шевалье занимал мою мать, я обычно ретировалась. У них и французский был какой-то свой, я не разбирала слов, хотя все было понятно и так — из озорных подмигиваний, смачных улыбок, игры глаз и бурной галльской жестикуляции. Но Шевалье меня все-таки не интересовал. У него на уме было одно: покрасоваться, поставить всех в известность, что Шевалье обожает мсье Шевалье, — остальное не имело значения.