Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий

Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий читать книгу онлайн

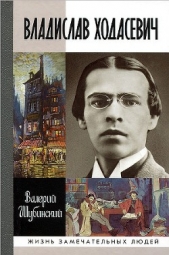

Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостаивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

В стихах Ходасевича отразились общие переживания и настроения того круга, к которому он принадлежал. Неслучайно в книге есть стихотворение «Sanctus amor», посвященное, само собой, Нине Петровской. Неслучайны подражания Брюсову («К портрету в черной рамке»), Андрею Белому («Осень»), Блоку («Цветку Ивановой ночи»). Но ближе всех Ходасевичу, пожалуй, оказался Федор Сологуб, самый строгий, мрачный и аскетичный из символистов, петербуржец, которого Владислав лично не знал. Именно у Сологуба заимствован образ «елкича», обративший на себя внимание Веры Буниной.

Личные вкусы и пристрастия Ходасевича проявляются в том, что мрачные, «гибельные» образы и символистские абстракции уже в первой книге сочетаются с уютными стилизациями, отсылающими к пушкинской эпохе («Элегия», «Стихи о кузине»):

Это «пушкинианство» Ходасевича не встречало понимания у многих его друзей, верных символистской неврастенической эстетике — например, у Нины Петровской. «Не забирайтесь на чужие вышки. Ломайте душу всю до конца и обломки бросайте в строфы, такой Ваш путь или никакой » [153], —пишет она Ходасевичу 29 апреля 1907 года.

Та любовная драма, которую переживал Ходасевич в 1905–1907 годах, отразилась в стихах «Молодости» косвенно. Лучшие (и самые личные) стихи этой книги напоминают обрывки снов о какой-то возможной, но уже не случившейся жизни. Боль и обида спрятаны где-то глубоко, а на поверхности — легкие, но точные слова:

Интересен мотив «сына», возникающий еще раз («Медвежонок, сын мой плюшевый…»). Этой темы — отцовства — потом у Ходасевича в стихах никогда не возникало. В жизни у него никогда не было детей. Был мальчик, к которому он, судя по всему, относился почти по-отцовски… но потом расстался с его матерью — и больше о нем почти не вспоминал.

И все-таки стихи, вошедшие в первую книгу Ходасевича, всего лишь обеспечивали ему место в ряду небесталанных поэтов околосимволистского круга, которых к концу 1900-х годов насчитывалось уже несколько десятков.

Но было в книге «Молодость» одно стихотворение, непохожее на все, что писали друзья и учителя Ходасевича. Оно было написано в самые трудные для поэта дни, в июне 1907 года, и посвящено Муни. Это стихотворение — «В моей стране». Оно открывает книгу:

Жуткая отчетливость и точность этих строк — прорыв в зрелую поэтику Ходасевича, которой еще предстояло сложиться. Может быть, лишь форсированное повторение однотипных определений («бессолнечных лучей», «безжизненный приплод») обличает юность поэта.

Мотив любовного отчаяния и тоски проявляется только с четвертой строфы:

В том и ужас, что «мертвый», «безжизненный», «бессолнечный» мир не бесплоден. Ему присущ эротизм, но некрасивый, отталкивающий, темный. Он порождает некую жизнь, но убогую, уродливую, второсортную. В сущности, это образ ада — внутреннего ада, скрытого в человеческом сознании, ада, который именно тем и ужасен, что он — не смерть, а некая неполноценная, оборотная сторона жизни. Любовное несчастье (в сущности, довольно тривиальное) открыло этот ад для его поэтического зрения.

Реакция знакомых на это стихотворение была различна. Нине Петровской оно чрезвычайно понравилось. Видимо, понравилось оно и Муни, который вообще-то был к стихам Ходасевича строг. Любопытно, что Тиняков был шокирован «ужасным нагромождением ужасных образов и слов» [154]. (Любопытно это потому, что сам Тиняков если чем и остался в литературе, то именно «ужасными», шокирующими, провокационно-антиэстетичными стихами, только несравнимо более плоскими, чем у Ходасевича.)

Видимо, именно в те дни, когда происходило окончательное расставание с Мариной, Владислав Фелицианович передал Кречетову рукопись книги. Два месяца спустя, в феврале 1908-го, она вышла. Так поэт попрощался с целым периодом своей жизни. Предстоял новый — один из самых трудных.

Глава четвертая

БЕДНЫЙ ОРФЕЙ

Три года после расставания с Мариной — период в биографии Ходасевича темный: подробностей об этом времени его жизни известно немного.

Жил он в эти годы в меблированных комнатах «Балчуг», на одноименной улице, в Замоскворечье. На этой улице (в здании нынешнего отеля «Балчуг Кемпински») находились в то время многочисленные мастерские художников. В биографической хронике, написанной Ходасевичем для Берберовой, под 1908–1911 годами трижды значится «карты», дважды — «пьянство», один раз — «голод».

Похоже, молодой поэт прочно погрузился в богемный быт в его самых традиционных и стереотипных формах.

Средоточием этого быта в Москве был все тот же Литературно-художественный кружок. Но если в начале десятилетия он был оплотом «либеральных адвокатов», относившихся к «новому искусству» со смесью ненависти и тайного любопытства, как к чему-то завлекательно-порочному, то к 1908 году символисты составляли в нем полноценную, если можно так выразиться, фракцию, наряду со «знаньевцами», а также многочисленными любителями словесности и меценатами, от Рябушинского до иголочного фабриканта Владимира Гиршмана, китами журналистики, вроде Власа Дорошевича и Владимира Гиляровского, актерами, среди которых главенствовал Александр Сумбатов-Южин, и разного рода «общественными деятелями» неопределенного сорта. Даже в качестве председателя кружка психиатра Баженова сменил сначала Кречетов, а потом — Брюсов. С 1905 года Кружок, сменивший несколько помещений, одно другого роскошнее, располагался в особняке Востряковых на Большой Дмитровке, 15.