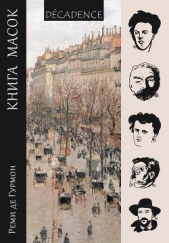

Книга масок

Книга масок читать книгу онлайн

Реми де Гурмон (1858–1915) принадлежит плеяде французских писателей-декадентов и почти не известен сегодняшнему читателю. Книга масок – роскошная панорама литературы Франции конца XIX – начала ХХ века, оказавшей огромное влияние на русских символистов, чье творчество неотделимо от эстетических поисков французских предшественников. Написанные легким, живым языком портреты пятидесяти трех писателей и поэтов, среди которых П. Верлен, М. Метерлинк, Э. Верхарн, С. Малларме, А. Рембо, служат прекрасным введением во французскую литературу и открывают современному читателю немало новых имен.Книга выходит к 100-летию первого русского издания.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Надо было иметь немало мужества, чтобы в 1886 «Старьевщику» Мессонье противопоставить «лучезарного Ренуара», чтобы хвалить Клода Моне, «художника, глаз которого с невероятной быстротой улавливает детали пейзажа и произвольно разлагает тона». Фенеон не только проявил себя более десяти лет тому назад отважным ценителем новой живописи, но и превосходным писателем. Следующими словами характеризует он морские ландшафты Моне: «Его моря, видимые как бы сверху, перпендикулярно, покрывают собою весь прямоугольник рамы. Но небо, хотя и незримое, все же угадывается: его беспрерывно меняющееся волнение отражается на воде в мимолетной игре света. Как далеки мы от волны Бакгуйзена, которую усовершенствовал Курбе, от этих завитков зеленого железа, покрытых белой пеной на гребнях в момент банальной драмы морского прибоя». У Фенеона были все данные, необходимые для художественного критика: верный глаз, аналитический ум и стиль, который показывает все, что видел глаз, и объясняет все, что понял ум. Почему не хотел он продолжать свою деятельность?! С эпохи новых движений у нас было только два критика искусства, Орие и Фенеон: из них один – умер, другой – умолк. Какая жалость! Одного из них было бы достаточно, чтобы направить на верный путь школу (псевдосимволическую), которая из-за Мориса Дени и Филижера дала целую банду неумелых подражателей!

Хорошенько поискав, можно было бы увеличить литературный багаж Фенеона. Помимо того, что, после прекращения «La Vogue», он помещал в «Revue Indépendante» [151] свои заметки о художниках, он печатал в этом достопамятном журнале забавные маленькие литературные заметки. Их не мешает перечесть. Они отличаются едкостью, как азотная кислота, и оставляют на предмете своей критики след очень тонкого яда. Несколькими словами Фенеон определяет, например, характер произведений одного писателя: «известные всем рассказы, похожие на дамские рукоделия из перьев и цветов». В общем мы знаем достаточно его статей, чтобы искренне пожалеть о тех, которые остались в преддверии реального. Но если Феликс Фенеон думает, что у нас теперь слишком много писателей – он ошибается! Их так мало, что каждый лишний был бы ощутительным явлением в современной литературе. Во всяком случае, Фенеон представлял бы большую ценность как критик: своею обычною иронией он мог бы посеять среди нас несколько светлых истин.

Феликс Фенеон принял слишком близко к сердцу свое положение прозелита «той безмолвной церкви», о которой говорит Гете и которою мы все интересуемся слишком мало.

Леон Блуа

Леон Блуа – пророк. В своих писаниях он сообщает нам об этом сам: «я – пророк». Он смело мог бы прибавить: пророк и памфлетист. «Я не признаю иного журнализма, кроме памфлета». Оба эти слова исторические эквиваленты: памфлетист заменил собой пророка тогда, когда люди потеряли способность верить и приобрели способность наслаждаться. Пророк заставляет сердца сочиться кровью, памфлетист – сдирает кожу. Леон Блуа является настоящим живодером.

Он не тот палач, римлянин или китаец, который срывает кожу с груди, щеки, черепа, с тонким расчетом причинить физическую боль – нет, он просто мясник. Сделав круговой разрез, он сразу сдирает, как чехол, всю кожу. Некоторые из его жертв, оставшиеся в живых, до сих пор кричат от боли – так же громко, как в тот момент, когда с них сдирали их нежную плоть. Сквозь новый покров, более прозрачный, мы ясно видим всю грязь разлагающегося человеческого сердца, и внешнюю, и внутреннюю. Человек остался в совершенной наготе. Без ипокритской маски, оголенный, он становится похожим на перезрелый плод: время сбора миновало, и он пригоден лишь для навоза.

Но даже зрелище собирания навоза не внушает отвращения. Это одна из тех работ, в которых не станешь принимать личного участья – из малодушья, из гордости. Но смотришь на них без всякой брезгливости, когда их исполняют другие. Радуешься, когда место, наконец, очищено. В простоте душевной человек доволен, что освежился воздух. От одного берега до другого над грязным ручьем веют новые ароматы. Цветы пестреют в зеленеющей траве.

Увы, такое очищение клоак может быть только мимолетным! К чему сокрушать какого-нибудь Альберта Вольфа, если корень его, как корень ядовитого гриба, оставшийся в липкой почве, на следующий же день даст новую кучу таких же побегов!? «В моем распоряжении – презрение и пренебрежение», – говорит Виктор Гюго. У Блуа только одно оружие: метла. Нельзя требовать, чтобы он носил ее как шпагу. Он носит ее, как носят метлу. Без устали он чистит канавы.

Памфлетисту необходим стиль. У Блуа он имеется. Он собрал первые семена в огромном саду Барбэ д'Оревильи и в цветнике Гюисманса. Но семена, посеянные на этой земле, среди этих метафор, дали жизнь могучему лесу. А пряная гвоздика превратилась в ослепительное поле роскошных маков. Блуа творил величайшие образы, какие существовали когда-либо на свете. Эти образы дают крепость его произведениям, как скала, которая сдерживает обвал. Они придают его мысли рельефность горного дуба. Чтобы быть великим писателем, ему не хватает двух идей. Но одна великая мысль у него уже есть: теологическая мысль.

Его гений не философский и не религиозный, не человеческий и не мистический.

Гений Блуа обязан своим происхождением теологии Рабле. Книги его написаны как бы св. Фомой Аквинским при сотрудничестве Гаргантюа. Они схоластичны и титаничны, евхаристичны и грязны, идилличны и богохульны. Их не признает христианин, но им не порадуется и атеист. Когда он кощунственно ругает какого-нибудь святого, он нападает прежде всего на его мягкость, на наивность его милосердия, на убожество его писаний. То, что он, неизвестно почему, называет «проституцией благочестия», есть не что иное, как интимное, светлое очарование Франсуа де Саля. Скромных священников, честных, но, благодаря убогому воспитанию, огрубевших в С. Сульпиции людей, он называет «освященными скотами», «продавцами небесных контрамарок», «надзирателями на плотах евхаристии». Все это ужасные богохульства: Блуа насмехается, по крайней мере, над двумя из семи таинств церкви. Но пророк имеет преимущество перед другими людьми: он позволяет себе богохульствовать. Но его богохульство продиктовано любовью. Так однажды св. Тереза произнесла хулу, когда решила принести себя в жертву во искупление любви. Кроме того, богохульство Блуа отличается чисто бодлеровской красотой. Он сам говорит: «Кто знает, не является ли, в конце концов, богохульство, внушенное любовью – молитва того, кому изменили, – наиболее активной формой поклонения несчастной души?» Да, несомненно, если то, что противоположно истине, есть только один из видов истины. А это весьма вероятно.

Досадно, что теологические идеи Блуа не подверглись достаточному обсуждению. Они чрезвычайно интересны, как тщетные порывы к Абсолютному. Я говорю: тщетные, ибо абсолютное – это глубокий покой среди безмолвных, безмерных миров, это мысль, сама себя созерцающая, это – Единое. Все великолепные усилия Блуа не могли вывести его из хаоса полемических противоречий. Но если не так часто, как мы этого ожидали от него, он выступает перед нами во всеоружии безоглядного и победного мистицизма, провозглашающего «Слово Божие», то все же это с ним случается нередко. На некоторых страницах «Femme Pauvre» [152] он является настоящим выходцем из мира теней.

Как писатель в простом и чистом смысле этого слова автор «Désespéré» [153] обладает всеми необходимыми дарами. Вот почему он и доступен читателю, незаинтересованному кризисом сверхчувственного. Он даже занимателен. В самых необузданно пылких речах его слышится смех: это целая галерея портретов, начиная с LV до LX главы представляющих редчайшее собрание ужасных, грязных и остроумных оскорблений. Для полноты радости приходится игнорировать то обстоятельство, что за масками скрываются живые люди. Но когда оригиналы сойдут со сцены, можно будет сказать, что французская проза имела своего Ювенала.