А внизу была земля

А внизу была земля читать книгу онлайн

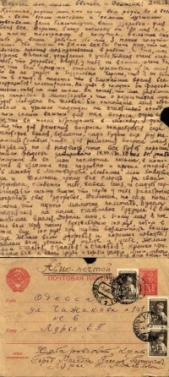

«А внизу была земля» — третья книга Артема Анфиногенова, в которой углубленно раскрывается главная тема писателя, наметившаяся в прежних его работах: «Земная вахта» и «Космики» — тема ратного подвига советских людей в годы Отечественной войны. Герои настоящей повести — фронтовые летчики, изображенные в момент высшего драматизма, продиктованного войной, их беззаветный труд во имя победы. Жизненный материал, как всегда у этого автора, документален, но взят он в данном случае не из вторых рук или чьих-то воспоминаний, овеянных дымкой времен, а собран, выношен, осмыслен бывшим летчиком-штурмовиком на боевых путях 8-й воздушной армии, шедшей от донских степей и Сталинграда к Севастополю…

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Два дня назад командир бомбардировочного полка майор Крупенин собственной властью, без лишних объяснений, отнял самолет у командира эскадрильи, а командир эскадрильи собственноручно и так же молча забрал в свое пользование «пешку» командира звена. После этого командиру звена старшему лейтенанту Комлеву, чей уцелевший самолет представлял собою все наличные силы звена, ничего другого не оставалось, как, не дожидаясь вечернего грузовика, на своих двоих отправиться с аэродрома в поселок, в летное общежитие.

В третьем «Б» стояла полуденная тишина.

Днем он здесь был впервые.

Окна плотно завешаны пахучим палаточным брезентом, вымытый пол отдает прохладой, на топчанах — гимнастерки, пилотки… «Сумрак покойницкой…»

В глубине класса, за партой, вели разговор трое. «Снять ночью охрану, и — на скоростях… ищи ветра…» — говорил один. «Мы же ночью не летаем», — возражал другой. «Не имеет значения!.. На рассвете!.. Когда сон крепок!..» «„Сон крепок“, балда… На рассвете наш аэродром кишит как муравейник…» Занятые собой, активны были двое, третий, которого они называли «Братуха», хранил молчание. Наконец, высказался и он: «Дело надо делать днем. — Братуха был ростом пониже, на товарищей взглядывал сердитым беркутом. — Небрежно подходим, запускаем мотор… ни один черт не хватится». На припухшем лице Братухи подсыхали струпья, он ощупывал их, внимательно наблюдая за ходом приготовлений вокруг алюминиевой баклажки. «Принято», — соглашались приятели. «Принято? Огонь», — заканчивал Братуха очередной тур обсуждений, а вскоре зачинался новый; «Или на ПО-2. Канистры с бензином грузим в фюзеляж…» По ходу скудного застолья языки ребят развязывались. Воскресали какие-то события, встречи, имена. Олечка… «А ведь я ей заливал», признался Братуха. «Насчет чего?» — «Насчет полетов… Будто мы — ночники. Работаем ночью, чуть ли не ходим на задания…» — «Ерунда, не страшно…» «Врал, вроде как орден заработал, должен получить», — добавил беспощадный к себе Братуха, не опуская головы. Вспомнили ребята митинг перед вылетом полка на фронт, слова Братухи от имени молодых: «Моя душа не выдерживает больше сидеть в тылу!» На что, как теперь выяснилось, отозвалась Олечка. «Правда?» — вонзил свой взгляд в приятеля Братуха, и голос его упал. Она сказала: «Братуха содержательный юноша. Я в нем не сомневаюсь». Тепло и горечь этого задним числом дошедшего до него признания выдали веки Братухи, заметно взбухшие… после Морозовской, после Тарусина, куда ходили всем полком и откуда возвращались единицы, тело Братухи покрылось волдырями, нестерпимый зуд терзал его день и ночь. Живот, ноги, грудь он растер до крови. «Лабильная натура, — объяснил врач, не освобождая его от полетов. Нервный». И Братуха, весь в крапивных ожогах, вкалывал. И на Клетскую, и на Поронин. А когда полк кончился, уцелевшие ИЛы было велено сдать комендатуре и отбыть с техсоставом на Урал, эскортируя ушитое в чехол полковое знамя. Бесславное возвращение в городок, откуда их недавно проводили, где ждала его Оля («Я в нем не сомневалась!») — такое возвращение было для Братухи как соль на его кровавые волдыри, и он нашел, как скрасить горечь поражения: собрал небольшую компанию, откололся от эшелона. Дерзкое и праведное желание Братухи было в том, чтобы доставить полковое знамя не товарняком, не «пятьсот веселым телятником», как назывались эти медленные, забитые детьми, стариками и скарбом железнодорожные составы, а на боевом ИЛе. Три исправных ИЛа, сданных комендатуре, стоят на аэродроме — на одном из них. Прогреметь над тихим городком одиноким, все прошедшим, готовым к мести экипажем… чтобы Оля и другие видели и знали это.

Вверившись гордому сердцу Братухи, заговорщики настойчиво изощрялись в поисках решения. Несколько раз Братуха отдавал команду «огонь», да все вхолостую, и в конце концов неуемный летчик-штурмовик вместе с друзьями и драгоценной поклажей был спроважен на Урал по недавно пущенной узкоколейке.

Теперь, — тем же маршрутом, тем же наземным эшелоном, — предстояло отбыть в тыл Комлеву.

Отъезд полка Крупенина был назначен на утро.

Комлев лежал на топчане пластом, подавленный, без сна, когда в третий «Б» с грохотом ввалились летчики, пришедшие с маршрута.

Видать, далекого.

Намыкались по трассовым комендатурам, землянкам, повсеместно именуемым «Золотой клоп», с порога столбят свободные нары, пуская в ход планшеты, шлемофоны. Из Новосибирска, вон откуда. Фронтового харча отведали, обсуждают летную столовую: «Казашка на раздаче — ни-че-го!» «Селедку из Астрахани завозят, обопьешься с нее…» «Картина как в санчасти, обратил внимание? У того рука в бинтах, у того — нога, третий обгорел…» «Малый травил, не знаю, правда-нет, будто напоролись на генерала… Старший докладывает, так и так, выпускники училища…» «Старший группы сержантов старший сержант Сержантов!» «Слегка зарапортовался?» «Никак нет! Старший сержант Сержантов…» «Вон что… Популярная в авиации фамилия…» А тот Сержантов, не моргнув, генералу в лоб: «Так точно! Маршалу товарищу Тимошенко в масть!» «А насчет сапог? Не слыхал? Ну… Забросили партию хромовых сапог. Интендант, понятно, себя не обидел, а тут с переднего края Хрюкин. Прилетел, командует построение… „Амет Хан, два шага вперед!“ Амет как раз поимел пару „юнкерсов“, ну, и выступает перед строем в своих кирзовых бахилах. Он ведь коротышка, Амет. В кирзе этой как кот в сапогах. Хрюкин — интенданту: „Снимай!.. Амет Хан, одевай!..“ „А Хрюкин-то — кто?“…

Ночлег, третий „Б“, вызывал у прибывших снисходительное к себе отношение. „Братцы, мы попали в бунгало, весьма просторное. Так и отметим. Места — на выбор“. „Саман — это экзотика?“ „Саман — это навоз. Или камыш?“ Снисходительность, непритязательность нервного ожидания, озабоченности другим. Но детали отмечаются: „И полотенце тебе, и щетка“. „Мыло с мыльницей, а зубного порошка нет…“ „Зубного порошка в Новосибирске уже год как нет…“ „Хозяин шею не намылит?“ „Какой хозяин?“ „Хозяин лежака…“ „Я худой да не гордый, пристроюсь с краю…“ — голоса стихали. „Говорят, концертная бригада выступает…“ „А танцы?“ — бесовских искушений оказываются полны последние мирные часы. Быстротекучесть времени, ничтожная толика отпущенного, бессилие перед ним. „Пилотка… шарф… гимнастерка…“ — перебирал в потемках чьи-то вещи сосед Комлева, уразумевший, наконец, почему так вольготно здесь с местами, кому принадлежат эти гимнастерки, предметы личного туалета…

Комлев поднялся, вышел из класса.

Дед-дневальный, чьи заботы сводились в последнее время к тому, чтобы наполнять умывальник, натаскивал воду в просохшую кадку.

В черном небе подвывал невидимый „хеншель“, навстречу ему всходили и гасли трехцветные трассы, на земле в проулке, узком и тесном, клубилась пыль, — наполняя ночь топотом, скрипом, гомоном, внося в проулок беспокойство и тревогу, от Волги шла эвакуация. Вслух о страшном — о судьбе сожженного Сталинграда, о страданиях и горе никто не говорил. Вслух люди обходились мелким, несущественным. „Воды-то сколь… Сколь хошь, столь пей…“ — вздохнул кто-то во тьме. Горький вздох по водице, сокрытая в нем усмешка над желанием прохлады и привала… Комлева остановила фраза: „Фурманов“ на плаву сгорел… может, кто и спасся…»

— Мать! — он шагнул навстречу толпе. — Вы с «Фурманова»?

Молча покачав головой, усталая женщина прошла, не останавливаясь.

— Земляков ищешь? — отозвался мужской голос. — Мы из Кинешмы…

«Мы — гороховецкие», «Из Коврова будем», — толпа увлекала Комлева за собой, по проулку. «На „Фурманове“ полкоманды из Куделихи, — говорили ему. И зять капитана живет в Куделихе». — Он слушал все это и не слушал, вспоминая, как стоял прошлым летом на пристани в толпе, ожидая Симу и прощаясь с Куделихой. Теперь красавец «Дмитрий Фурманов», прогудевший в то утро мимо него, вместе с военными грузами, медикаментами, хлебом, ротой девушек-санитарок донес до осажденного Сталинграда покой и свежесть прощального июньского дня, запахи и краски родного места… а война предала все это огню, вызвав у Комлева боль, которая не нуждалась в утешении вместе с болью, вместе с мучительным сознанием и своей вины за гибель всего вокруг рождалась мысль: надежды, которые поднимают человека, огню не поддаются. Глядя на уходивших от Волги людей, он все ясней, все тверже понимал, что никуда отсюда не уйдет.