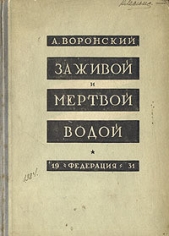

За живой и мертвой водой

За живой и мертвой водой читать книгу онлайн

Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.

В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы. Воронский — будущий редактор журнала «Красная новь». За бунт его исключили из духовной семинарии — и он стал революционером. Сидел в тюрьме, был в ссылке… «Наша жизнь» — замечает он — «зависит от первоначальных впечатлений, которые мы получаем в детстве… Ими прежде всего определяется, будет ли человек угрюм, общителен, весел, тосклив, сгниёт ли он прозябая или совершит героические поступки. Почему? Потому что только ребёнок ощущает мир живым и конкретным.» Но и в зрелые годы Воронский сохранил яркость восприятия — его книга написана великолепно!

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

По адресам

В сырой, промозглый и осклизлый день мы подъехали к Петербургу. Нас, знавших лишь тишину и неторопливость провинциального захолустья, он подавил серой и тяжкой громадой своих зданий, холодом гранита и тумана, суетливым и равнодушным людским потоком. Мы остановились на Лиговке, в зачервивевшей гостинице — наш номер настойчиво напоминал о сумеречности и неприглядности быта столичных задворков.

— Надо действовать, — промолвил Валентин, растерянно оглядывая омерзительное, мрачное логово и стены неизвестной окраски.

Он достал книгу в переплёте, извлёк осторожно из-под корешка узкую ленту папиросной бумаги, занялся несложной расшифровкой адресов.

— Сегодня день явки, к семи часам ещё поспеем.

Небрежный в одежде, он на этот раз обнаружил к ней сосредоточенное внимание, начистил ботинки, достал единственный крахмальный воротничок, новые брюки, с сожалением и с досадой надел серую форменную куртку, докучную память о семинарии.

— Эх, не догадались отрезать светлые пуговицы!

Семинарская тужурка была и на мне.

— Пойдём в рубашках, — предложил я.

— Неудобно: столица. В рубашках нас совсем за мальчишек примут, а так, может быть, за студентов сойдём.

Я сбегал за угол, купил план Петербурга. С трудом мы нашли нужную нам улицу, заучили, как надо на неё попасть. Прохожих расспрашивать не полагалось.

Явочная квартира помещалась в переплётной мастерской. Нас встретил молодой, чернявый человек с приплюснутым, словно перешибленным носом, с пышной буйной шевелюрой. Он походил на монастырского послушника. Мимо спокойно стоявших переплётных станков, тисков, мимо бумажных кип он провёл нас в небольшое помещение из двух комнат.

— Придётся подождать.

Простая, свежепахнущая лаком мебель, книги в шкафах и на столах, розовый от абажура свет расположил нас к себе, мы приободрились.

Вошла женщина средних лет, с выпуклыми небольшими, твёрдыми глазами, с прямым лбом и гладко зачесанными волосами. За ней товарищ с окладистой каштановой бородой.

— Вас ждут, — заявил им хозяин квартиры.

Он провёл пришедших в следующую комнату и пригласил нас взглядом последовать за ними.

Валентин несколько поспешно рассказал, от кого мы приехали. Женщина внимательно оглядела нас, прищурила глаз, расспросила о Макаре.

— Что же вам нужно?

— Мы приехали сюда работать в партии, — ответил Валентин. — Мы можем быть агитаторами, пропагандистами, годимся и на боевую работу.

Женщина улыбнулась.

— Сколько вам лет? Что вы делали раньше?

— Мы однолетки, мне идёт двадцать первый год. Мы — уволенные семинаристы, работали в губернской группе.

Женщина с сомнением сказала:

— А вы не преувеличиваете? Мне кажется, что, например, вам не больше пятнадцати — шестнадцати лет.

В самом деле, у Валентина не было никакой растительности на лице; а мои усы отнюдь нас не спасали.

Валентин с излишней горячностью сознался:

— Мне девятнадцать лет.

— Есть ли у вас здесь заработок, место какое-нибудь?

Валентин ответил:

— Макар дал рекомендательное письмо в общество «Саламандра», обещал, что нас обоих устроят.

Женщина переглянулась с товарищем.

— Есть ли у вас здесь знакомые, связи?

— Никаких.

— Вам придётся поехать обратно. Устроить вас куда-нибудь на работу будет очень трудно. У нас более крупные работники сидят без мест. Мы дадим вам денег на дорогу, поезжайте, поработайте в своей группе, там тоже нужны люди.

Валентин встал со стула, ответил с отчаянной решимостью, не своим голосом:

— Назад мы не поедем. Если вы не можете нас устроить с заработком, дайте нам партийную работу, место мы найдём сами.

Мы заспорили. Женщина отсылала нас обратно.

— Не поедем и не поедем, — твердили мы удручённо и тупо.

— Ишь, ерши какие, попрыгунчики, — говорил товарищ с каштановой бородой. Он лукаво и добродушно посмеивался. — Вам ещё учиться надо.

— Мы уволены без права поступления в высшие учебные заведения, — возражал мрачно Валентин. — Кроме того, не такое теперь время.

— Что же с вами делать? — мягче, словно спрашивая больше себя, проговорила женщина.

Тогда мы стали упрашивать. Мы убеждали её горячо и бестолково. Наш напор был решителен.

— Одного паренька, хотя бы вот этого, — снисходительно заявил наконец товарищ с каштановой бородой, показывая на Валентина, — я пока, пожалуй, возьму к себе.

— А другого разве к Станиславу направить, — сказала женщина. — Ну хорошо. Пусть будет так. А деньги у вас есть?

Мы заявили, что на первое время есть. В комнату вошли новые посетители. Женщина сообщила Валентину адрес.

— Чёрт бы побрал эти пуговицы, чуть не провалились из-за них, — сказал Валентин, когда мы вышли на улицу.

— Пойдём к старьевщикам, обменяем.

— Пойдём, — согласился Валентин. — А то ещё выгонят из организации.

Мы сменили наши куртки. Валентин надел коричневый пиджак. Рукава у него свешивались на пальцы, полы болтались почти до колен. Мой пиджак пришелся мне в пору, но ворот был засален и пахнул кислым потом. Мне было жалко тужурку.

Женщина, принимавшая нас на явке, — мы узнали об этом после, спустя несколько лет, — оказалась Марией Ильиничной Ульяновой, бородатый товарищ — Сергеем Малышевым.

В условленные часы и дни я приходил к Станиславу. Деловито и сухо постукивая карандашом по столу, он нагружал меня поручениями. Я передавал записки, письма, оповещал о собраниях и деловых свиданиях, разносил нелегальную литературу, предупреждал об арестах, посылал денежные переводы, шифровал и отправлял письма. С рабочими я не встречался, не бывал на массовках и собраниях, не имел прочных знакомств, жил одиноко. Но сознание, что я работаю при таинственном и могущественном Центральном комитете, возвышало меня, я гордился.

Мы поделили братски с Валентином двенадцать рублей, наш капитал. С «Саламандрой» ничего не вышло. Мы скупо следили за каждым гривенником, но вскоре остались без денег. Станислав выдавал мне мелочь на конку, иногда на извозчика, я экономил на этой мелочи. Уже усталый, сделав несколько вёрст, я шёл с Выборгской стороны за Нарвскую заставу или тащился пешком в район Лесного института, сберегая тридцать — тридцать пять копеек на обед в ресторане третьего разряда. У меня не было постоянного пристанища, и я ночевал где попало по адресам, полученным на явках. Я доходил нередко до отупения и безразличия, не чувствовал голода, валился на кровать с шумом в голове и со звоном в ушах, но молодость брала своё, утром я поднимался освежённый и окрепший, с приятной истомой в мускулах, и вновь спешил «по адресам». Всё же я побледнел, осунулся, высох. Несколько раз Станислав, правда мельком, справлялся о моем здоровье. Я отвечал неопределённо, стесняясь говорить с ним о заработке. Но, может быть, я опасался, как бы мне вновь не предложили возвратиться в родной город.

Одинокий, полуголодный, я испытал тогда восторженную гордость, терпкую молодую грусть бунтарских мечтаний и бодрый холодок тоски. Далёким и милым прошлым вспоминались мне коммуна, дядя Сеня, Ян, бурсаки, Оля, Лида. Я проходил по Невскому. Сверкающие витрины магазинов, кареты и рысаки, цилиндры и котелки возбуждали во мне чувство превосходства. Я думал: вот господин с пушистыми усами, в английском пальто с искрой, вот женщина с дородным телом и свежим лицом, шуршащая шёлком… они могут зайти в магазин, небрежно выбрать дорогую вещь, приказать отправить её с посыльным домой, сидеть вот в этом ресторане, вечером в ложе слушать оперу, потом ужинать, расправляя хрустящую, туго накрахмаленную салфетку. У меня в кармане полтинник, на мне рваное осеннее пальто и стоптанные рыжие ботинки, но это мне всё равно: я творю волю неведомых и неукоснительно идущих к своей разрушительной цели людей. Я тоже принадлежу к их тайному братству. За стеклом витрины переливаются радугой самоцветные камни — это для них, для вас, холёные, сытые, довольные. А у меня туго стянут пояс, под пиджаком хрустят кипы листовок. Это тоже для вас. Пожалуй, это не хуже динамита, браунинга. Вы проходите мимо меня, толкаете, но вы не знаете, что знаю я, вы не подозреваете, не догадываетесь об опасностях; они стерегут вас. Я сильней вас и могущественней, и мне весело ходить среди вас незамеченным.